Am Ende der Weltklimaverhandlungen COP30 entschuldigte sich der Konferenzpräsident André Corrêa Do Lago bei den Teilnehmenden. Er habe Wortmeldungen übersehen, was in den heiklen Schlussverhandlungen zu Verwirrung geführt habe. Er sei eben müde – und alt. Man möchte ihm fast danken für diese Symbolik: Die Welt steht in Flammen, und die Klimakonferenz ist erschöpft.

Die Verhandlungen in einem Satz zusammengefasst: Die fossilen Lobbys und ihre politischen Verbündeten kämpfen um ihre Vormacht, die am stärksten betroffenen Staaten kämpfen um ihr Überleben und die großen Industriestaaten – Deutschland inklusive – kämpfen vor allem mit sich selbst.

Es lag wieder einmal an Inselstaaten, Zivilgesellschaften, einzelnen Umweltministern, indigenen Gemeinschaften und Staaten wie Kolumbien, Panama oder Kalifornien, trotz dieses ungleichen Machtverhältnisses Gewinne zu erkämpfen. Dass das nicht reichen kann, erklärt sich von selbst – so lesen sich viele Ergebnisse wie ein Pflaster auf einem Krebs im Endstadium.

Auffällig ist: Öffentliche Einordnungen nach der COP sind erstaunlich schwarz-weiß. Zwischen routiniertem Daueroptimismus und selbstmitleidigem »I told you so«-Zynismus bleibt wenig Raum. Der Guardian schreibt man sei »einen Inch« näher am fossilen Ausstieg, auf Bluesky ließt man über »Maximalen Misserfolg«. Die wirklichen Gründe zur Hoffnung liegen aber im oft übersehenen Zwischenraum – dort, wo nicht alles verloren ist, nur weil nicht alles gewonnen wurde.

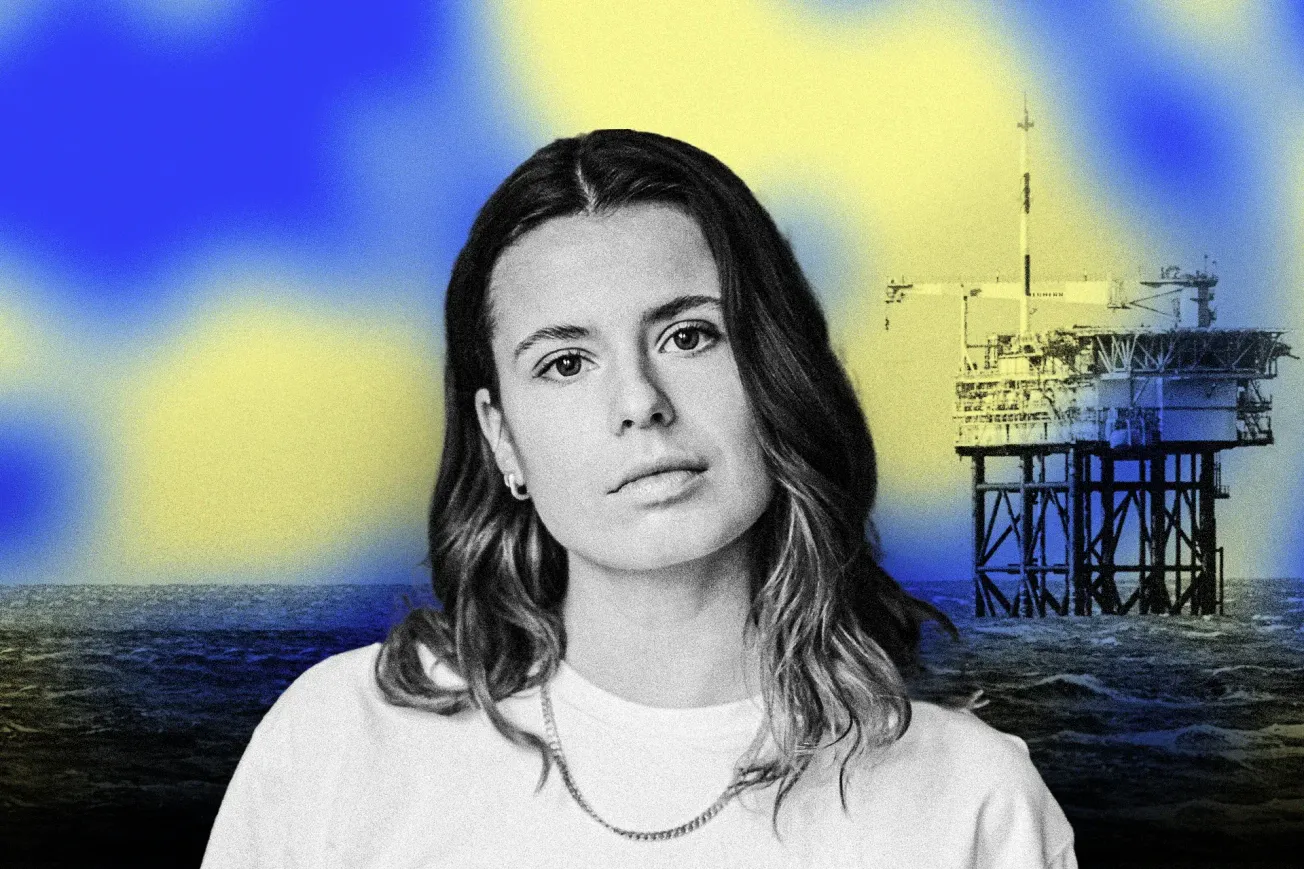

Fossile Energien: Seit 50 Jahren weiß die Weltgemeinschaft, dass Kohle, Öl und Gas für den Großteil der Emissionen verantwortlich sind. Und doch verabschiedete die COP erneut einen Abschlusstext, der – auf Druck der Öllobbys – fossile Energien nicht einmal erwähnt. Stattdessen soll eine von 80 Ländern unterstützte »Roadmap« den Ausstieg vorantreiben. Die COP hat es nicht geschafft, das klare Signal zu setzen, dass das fossile Zeitalter endet. Aber sie hat gezeigt, wie knapp das Rennen inzwischen ist: Vergangenheit gegen Zukunft, Kohle gegen Solar, ökologischer Multilateralismus gegen fossilen Nationalismus. Allein dass es diese erbitterte Debatte überhaupt gibt, ist ein paradoxes Fortschrittssignal. Vor ein paar Jahren schien die fossile Seite unantastbar. Man erinnere sich: Erst die COP26 in Glasgow nannte überhaupt einen Kohleausstieg als Ziel. Eine zentrale COP-Debatte über den fossilen Ausstieg wäre vor zehn Jahren undenkbar gewesen.

Klimaanpassung

Für die ärmsten Länder wurde für die Klimaanpassung zwar eine Verdreifachung der Gelder bis 2035 angekündigt – allerdings ohne klares Ausgangsjahr. Der Vorwurf leerer Versprechen steht im Raum. Zugleich ist bemerkenswert, wie geschlossen und erfolgreich die betroffenen Staaten mittlerweile ihre Finanzforderungen vertreten.

Tropische Wälder

Für den Schutz der Regenwälder war diese COP ein wichtiger Moment. Jahrzehntelang versuchte man, mit Vernunft und Appellen die Welt davon abzuhalten, ihre grüne Lunge zu zerfetzen. Nun probiert man es mit finanziellen Anreizen. 25 Milliarden US-Dollar sollten eingesammelt werden, Zusagen gab es für 6,8 Milliarden. Eine davon verdanken wir immerhin Friedrich Merz: Nachdem Merz in einer Pressekonferenz so unglücklich über Belém lästerte, dass halb Brasilien verärgert reagierte, sah sich Deutschland gezwungen, eine Milliarde für den Regenwaldfonds nachzulegen.

Während es naiv wäre, sich beim Schutz zentraler Ökosysteme allein auf diese Zusagen zu verlassen, hatten die großen Debatten um diesen Regenwald Fonds einen bemerkenswerten Nebeneffekt: Noch nie wurde die Rolle indigener Gemeinschaften beim Schutz der Biodiversität so klar ins Zentrum gestellt. Durch ihren Druck wurden 15 neue Schutzgebiete im Amazonas ausgerufen – ein kleiner, aber weltbewegender Schritt.

Das Format COP

Angesichts einer schwachen Abschlusserklärung und der Vielzahl fossiler Lobbyisten stellt sich erneut die Frage, wie geeignet das COP-Format noch ist, um dem planetaren Ausnahmezustand gerecht zu werden. Derzeit ist es der einzige Ort, an dem alle Staaten vertreten sind. Schon allein aus diesem Grund muss dort für mehr Integrität gekämpft werden. Zugleich lohnt sich der Blick auf neue Formate: 2026 findet in Kolumbien der erste Gipfel für ein globales Ausstiegsabkommen aus fossilen Energien statt. Erstmals trafen sich »Artivists« zu einer globalen Versammlung, um Kunst und Aktivismus zu verbinden. Und indigene Communities rund um Belém demonstrierten, wie Leadership heute aussehen kann, und dass der Ansatz, im Klimaschutz radikal lokal zu denken, immer erfolgreicher wird.

Was kann man aus dieser Klimakonferenz mitnehmen? Die Einladung, genauer hinzuschauen – und die Widersprüche einer Welt im Klimakollaps auszuhalten. Es gibt die eine Geschichte: unvorstellbare Geldmengen aus fossilen Renditen, Staaten wie Deutschland, die neue Öl- und Gasfelder planen, fünf Millionen Beschäftigte im indischen Kohlebergbau, Inselstaaten, denen die Zeit davonläuft und für die Klimaschutz längst Überlebens- und Fluchtpolitik bedeutet. In dieser Geschichte ist der Weltuntergang Alltag – und Hoffnung etwas für Verrückte.

Und dann gibt es die andere Geschichte: In der sind über 90 Prozent der neuen Stromkapazitäten erneuerbar. Da erklärte der Internationale Strafgerichtshof Klimaschutz zu einem Menschenrecht, während 89 Prozent der Weltbevölkerung mehr Klimaschutz fordern und in China jedes zweite neue Auto ein E-Auto ist. In dieser Geschichte ist Trump zwar gefährlich, aber auch ein einsamer Mann mit erstaunlich wenig Freunden. Klimaschutz ist hier längst ein Selbstläufer – ökonomisch tragfähig, juristisch gestützt, moralisch verankert.

Beide Geschichten sind wahr. Beide existieren gleichzeitig. Und beide verdienen unsere Aufmerksamkeit. Wie die Zukunft der Klimaverhandlungen aussieht, hängt auch davon ab, welche Geschichte wir erzählen – und ob wir es schaffen, Frust und Enttäuschung nicht überstrahlen zu lassen, was an neuer Widerstandskraft wächst, und wo die am stärksten Betroffenen zurecht weniger Selbstaufgabe und mehr Solidarität von den Privilegierten einfordern.