Interview geführt von Cécile Cazenave und Nabil Wakim

Das derzeitige Wirtschaftssystem steht in der Kritik, da es keine wirksamen Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels umsetzen kann. Müssen wir den Kapitalismus reformieren, um unsere Treibhausgasemissionen zu reduzieren? Wie können wir uns ein alternatives Wirtschaftssystem für das 21. Jahrhundert vorstellen?

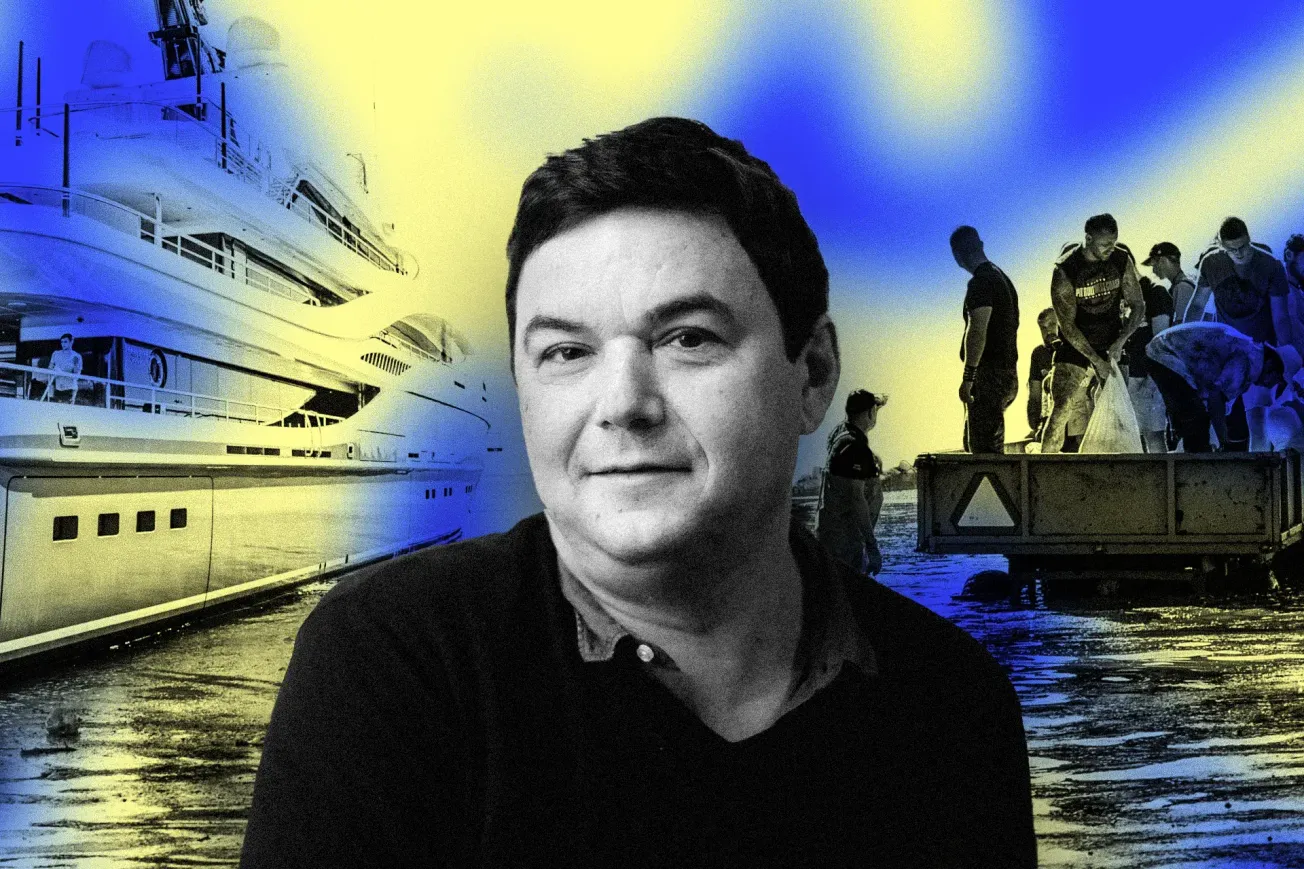

Herr Piketty, in Ihrer Kolumne für Le Monde schrieben Sie, es sei »unmöglich, den Klimawandel ernsthaft zu bekämpfen, ohne eine tiefgreifende Umverteilung des Reichtums sowohl innerhalb der Länder als auch international vorzunehmen. Diejenigen, die etwas anderes behaupten, belügen den Rest der Welt.« Warum besteht ein Zusammenhang zwischen Klimawandel und sozialer Ungleichheit?

Zunächst ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, dass alle großen politischen, institutionellen und gesellschaftlichen Umwälzungen der vergangenen zwei Jahrhunderte mit einem Rückgang der Ungleichheit und einer Entwicklung hin zu mehr Gleichheit einhergingen. Der Klimawandel, die große Herausforderung dieses Jahrhunderts, wird aus einem einfachen Grund keine Ausnahme von dieser Regel bilden: Sobald man große Umwälzungen in Angriff nimmt, folgen daraus Konsequenzen für die Verteilung der Lasten. Und der einzige Weg, diese Umwälzungen erfolgreich zu gestalten, ist, dies auf faire Weise zu vollziehen.

Wir schaffen Gerechtigkeitsstandards, die diese neue Gesellschaft und ihre Institutionen für die meisten Menschen akzeptabel machen. All dies hängt miteinander zusammen, wird in der öffentlichen Debatte dennoch kaum thematisiert. Wenn man die Berichte des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimawandel (IPCC) liest, erfährt man viel, aber die Rolle der gesellschaftlichen Klassen wird dabei eklatant ausgespart. Manchmal neigen die Berichte auch ein wenig zu sehr zur Technophilie: Sie setzen auf Lösungen wie CO₂-Abscheidung, die potenziell gefährlich sind. Wenn wir wollen, dass Veränderungen erfolgreich umgesetzt werden, müssen Fragen der Ungleichheit und der Klasse in die Berichte des IPCC aufgenommen werden.

Untersuchungen zahlreicher Wirtschaftswissenschaftler haben gezeigt, dass sich soziale Ungleichheit auch in Ungleichheit bei den Treibhausgasemissionen widerspiegelt. Kurz gesagt: Je wohlhabender Menschen sind, desto mehr CO₂ emittieren sie.

Das ist einerseits auf globaler Ebene wahr: Die Emissionen in Ländern des Globalen Südens sind im Allgemeinen sehr niedrig. Es gilt jedoch auch innerhalb einzelner Länder, sei es in Europa oder anderswo auf der Welt. Konkret emittieren die ärmsten 50 Prozent der Menschen in Frankreich oder auch in ganz Europa pro Person jeweils etwa vier bis fünf Tonnen CO₂ im Jahr. Das Ziel ist es, bis 2050 zwei Tonnen zu erreichen. Nur so können wir sicherstellen, dass wir dieses Ziel nicht völlig verfehlen. Betrachtet man derweil die reichsten zehn Prozent oder das oberste eine Prozent, so verursachen diese zwischen 50 und 100 Tonnen Kohlendioxid pro Person. In diesen Fällen sind wir mit Blick auf die Klimaziele also völlig vom Kurs abgekommen.

Man kann aber auch internationale Vergleiche anstellen: Die 50 Prozent Menschen mit den niedrigsten Emissionen in Frankreich oder Europa stoßen weniger aus als die obersten zehn oder sogar nur fünf Prozent der reichsten Emittenten in Indien. Bei der Überlegung, wie Wohlstand umverteilt werden kann, muss also über akzeptable Lösungen sowohl innerhalb der Länder als auch zwischen ihnen nachgedacht werden. Andernfalls werden Menschen aus der Arbeiterklasse und der Mittelschicht, inklusive derjenigen im Globalen Süden, Veränderungen ablehnen.

Man könnte auch andersherum argumentieren: Es bleibt nicht genügend Zeit, um sowohl Ungleichheit zu verringern als auch gleichzeitig die Klimaerwärmung zu bekämpfen. Dementsprechend sollte man sich auf Letzteres konzentrieren: Lieber ein Planet mit Ungleichheit als ein unbewohnbarer Planet.

Wir machen aber keinerlei Fortschritte! Deswegen müssen wir nach alternativen Lösungen suchen. Ich möchte hinzufügen – da ich mit meiner Arbeit eine optimistische Botschaft vermitteln möchte –, dass es uns in der Vergangenheit gelungen ist, Ungleichheiten abzubauen und gleichzeitig die soziale Sicherheit und öffentliche Dienste auszubauen. Dabei haben wir uns in Richtung einer weniger marktorientierten Wirtschaft bewegt.

Der Abbau von Ungleichheiten im Laufe des 20. Jahrhunderts war beträchtlich, auch wenn er nicht so weit ging wie erhofft. Wenn ich nun von einem Umweltsozialismus für das 21. Jahrhundert spreche, möchte ich, dass wir deutlich weiter gehen.