Während viele in den vergangenen zwei Wochen ins brasilianische Belém auf die Weltklimakonferenz (COP30) blickten, ruhte ihre Hoffnung auf der Überzeugung: Die Staaten sollen es richten. Aktivistinnen, Politiker, Unternehmen, Gewerkschaften und NGOs appellieren an sie, sie mögen endlich die Emissionen eindämmen: Beschlüsse fassen, Regulierungen einführen, Gesetze verabschieden, Klimasünder bestrafen. Ein Staat, so die implizite Überzeugung, könnte die Klimakrise bearbeiten – wenn die an den Hebeln der Macht nur das Richtige täten.

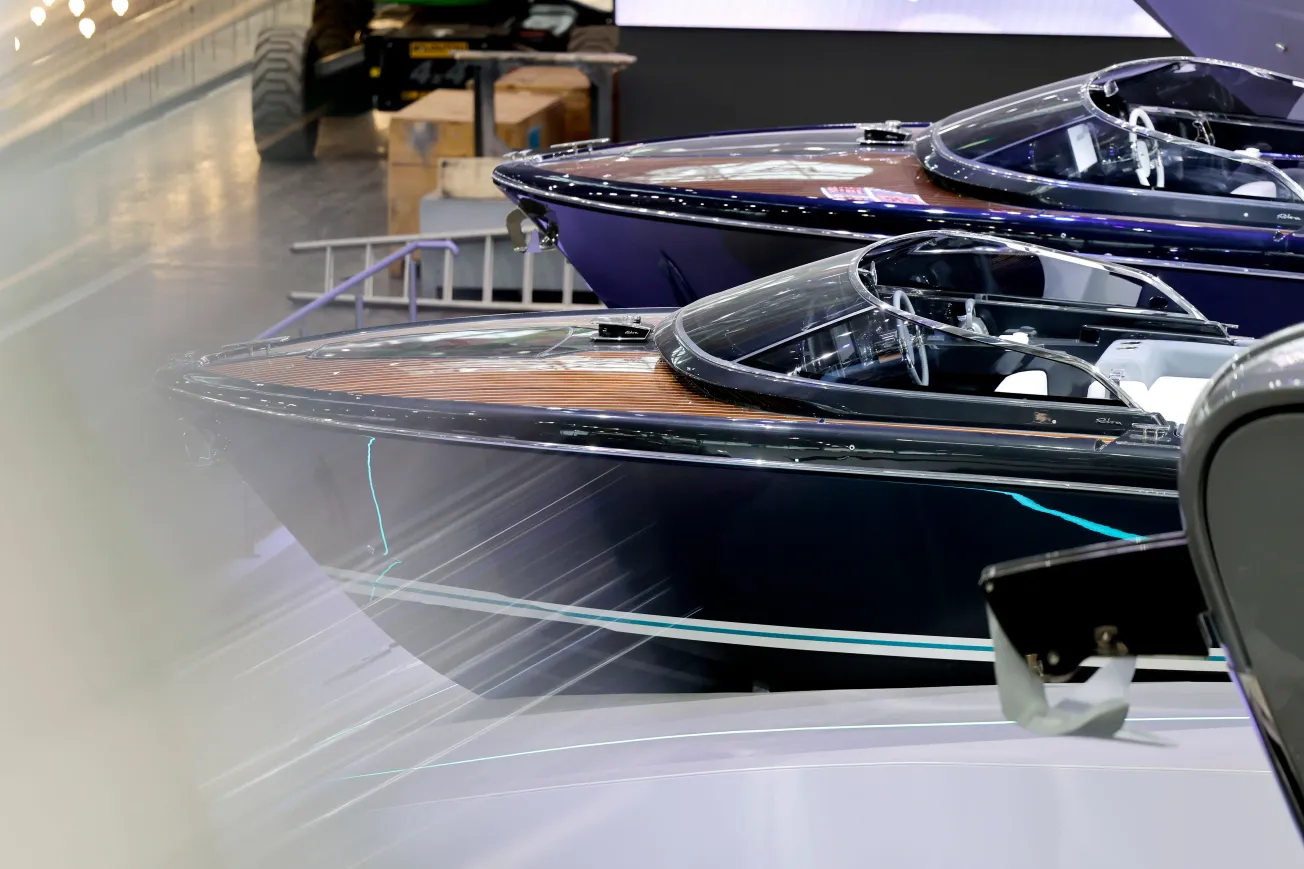

Eine Frage drängt sich unweigerlich auf: Wieso ist das bisher nicht passiert? Antwortversuche verweisen meist auf »skrupellose, profitgierige Konzerne« oder »unbelehrbare Konsumenten«, also dem Staat äußerliche Mächte, die diesen zu umweltschädlicher Politik nötigen. Eine solche Perspektive verschleiert, dass der Staat selbst in die Zerstörung der Umwelt involviert ist, sie selbst mitreproduziert – reproduzieren muss, um funktionsfähig zu sein. Eine ambitioniertere Umwelt- und Klimapolitik mag an Regierungschefinnen und Ministern scheitern, an den Interessen von Konzernen, an den Jachten und Jets der Oligarchen und den Shoppinggelüsten des wohlhabenden Teils der Bevölkerung – aber sie scheitert auch an den strukturellen Grenzen des liberalen Staates.

Landwirte in der »Carbon Democracy«

Ein kurzer Blick in eine Tageszeitung macht die Ambivalenz staatlicher Umwelt- und Klimapolitik deutlich. Ein Staat investiert heute in den Ausbau erneuerbarer Energien und prügelt morgen Klimaaktivistinnen von der Straße. Durch solche Schlagzeilen werden zwei Dinge deutlich. Erstens: Ein Staat hat Kompetenzen und Ressourcen, um eine ernstzunehmende Umwelt- und Klimapolitik zu verfolgen – oder zu verhindern. Zweitens ist ein Staat kein neutraler Akteur, der sämtliche gesellschaftliche Gruppen gleichermaßen repräsentiert und lediglich das Allgemeinwohl im Sinn hat. Staatliche Apparate repräsentieren die Interessen bestimmter Gruppen. Manche haben bessere Chancen als andere, dass ihre Forderungen in Politik übersetzt werden. Der Automobilindustrie stehen im politischen Berlin mehr Türen offen als den Aktivistinnen von »Ende Gelände«.

Wie Timothy Mitchell in seinem 2011 veröffentlichten Buch »Carbon Democracy« herausarbeitete, basiert der moderne, liberale Sozial- und Wohlfahrtsstaat auf der Verfügbarkeit »billiger« fossiler Energie. Erst die Förderung von Öl ermöglichte Profitmargen, die großzügigere Klassenkompromisse erlaubten und den Lebensstandard der Arbeiterinnen und Arbeiter erhöhten. Anders formuliert: Die Entschärfung von Klassenkonflikten setzt die Verfügbarkeit fossiler Energie voraus, mehr noch: Die gesellschaftliche Stabilität liberaler Demokratien fußt auf ökologischer Zerstörung.

Auch wenn von mehreren Richtungen infrage gestellt, hat sich an diesem »fossilen Klassenkompromiss« bis heute wenig geändert. Zwei Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit: Am 22. Februar 2022 überfällt Russland die Ukraine. Kaum einen Monat später hastete der damalige – grüne – Wirtschaftsminister Robert Habeck nach Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate, um »die Diversifizierung von Erdgasquellen voranzutreiben«. Dies schien bitter nötig: Die Industrie und Haushalte stöhnten angesichts steigender Energiepreise, der Wirtschaftsstandort Deutschland bröckelte, Kündigungen wurden ausgesprochen. Als Landwirtschaftsminister Cem Özdemir im Jahr darauf ankündigte, Steuern auf Agrardiesel anzuheben, drohten Landwirtinnen und Landwirte, das gesellschaftliche Leben in Deutschland lahmzulegen. Dies sind nur zwei Beispiele, die zeigen, wie die Verfügbarkeit billiger fossiler Energie für die Befriedung verschiedener gesellschaftlicher Gruppen wesentlich ist.

Abonniere unseren kostenlosen Newsletter, um diesen Text weiterzulesen:

Zum NewsletterGibt’s schon einen Account? Login