Im Düsseldorfer Hauptquartier von Rheinmetall schrillt das Telefon nahezu pausenlos. Monat für Monat strömen rund 20.000 Bewerbungen ein, digital und analog – so viele wie bei kaum einem Industriekonzern in Deutschland. Für das Gesamtjahr 2025 werden bis zu 300.000 Bewerbungen erwartet, ein neuer Rekord in der Unternehmensgeschichte. Die Anzahl offener Stellen übersteigt oft die offiziellen Ausschreibungen. Einige Positionen sollen vielfach besetzt, andere Spezialgebiete neu geschaffen werden. Von rund 28.500 Mitarbeitern im Jahr 2024 soll die Belegschaft nach Rheinmetall-Plänen binnen vier Jahren auf 70.000 steigen, ein Zuwachs auf mehr als das Doppelte. Besonders auffällig: Viele Bewerber stammen aus der angeschlagenen Automobilindustrie. Durch den Wegfall der Nachfrage aus dem Ausland und die schleppende Transformation hin zur E-Mobilität fallen Jobs weg, sodass Beschäftigte aus dem Ingenieurwesen und Installationspersonal nach neuen Perspektiven in zukunftssicheren Branchen suchen. Gleichzeitig braucht Rheinmetall Tausende Facharbeiterinnen und Facharbeiter – darunter Industriemechaniker, Schweißer und Mechatroniker, sowie IT-Expertinnen für neue digitale Defense-Projekte.

In den Gängen von Rheinmetall begegnen sich inzwischen Fachkräfte aus dem Fahrzeugbau, junge Spezialisten und Spezialistinnen für Drohnentechnik und erfahrene Ballistik-Sachkundige – sie stehen exemplarisch für den Wandel und die Vielfalt, die das Unternehmen derzeit prägen. Das Attribut »Jobmotor der Republik«, lange der Titel der Automobilkonzerne, hat Rheinmetall übernommen, getrieben von rasant steigenden Verteidigungsausgaben und europäischen Investitionsprogrammen. Für große Teile der Arbeitnehmerschaft ist der Wechsel zur Rüstungsindustrie allerdings nicht nur eine ökonomische Chance, sondern auch eine persönliche Herausforderung: Sicherheitsrelevante Schulungen und das Arbeiten im Windschatten geopolitischer Krisenszenarien prägen den Alltag der neuen Belegschaft. Doch das Tabu bröckelt: Rheinmetall ist zum nationalen Symbol für die industrielle Zeitenwende geworden, auf dem Arbeitsmarkt und in der Öffentlichkeit.

Noch vor wenigen Jahren war die deutsche Rüstungsindustrie für viele ein heikler Arbeitgeber. Wer sich für eine Bewerbung bei Rheinmetall entschied, tat das selten offen. Zu groß war das gesellschaftliche Stigma, am Bau von Waffen oder Munition mitzuwirken. Rüstungsfirmen galten als Arbeitgeber zweiter Klasse – und das, obwohl sie technisch anspruchsvolle und gut bezahlte Jobs anboten. Doch mit dem Überfall Russlands auf die gesamte Ukraine, dem steigenden Sicherheitsbedarf und der politischen Rückendeckung begann sich das Blatt zu wenden.

Wachstumsrausch im Stahl

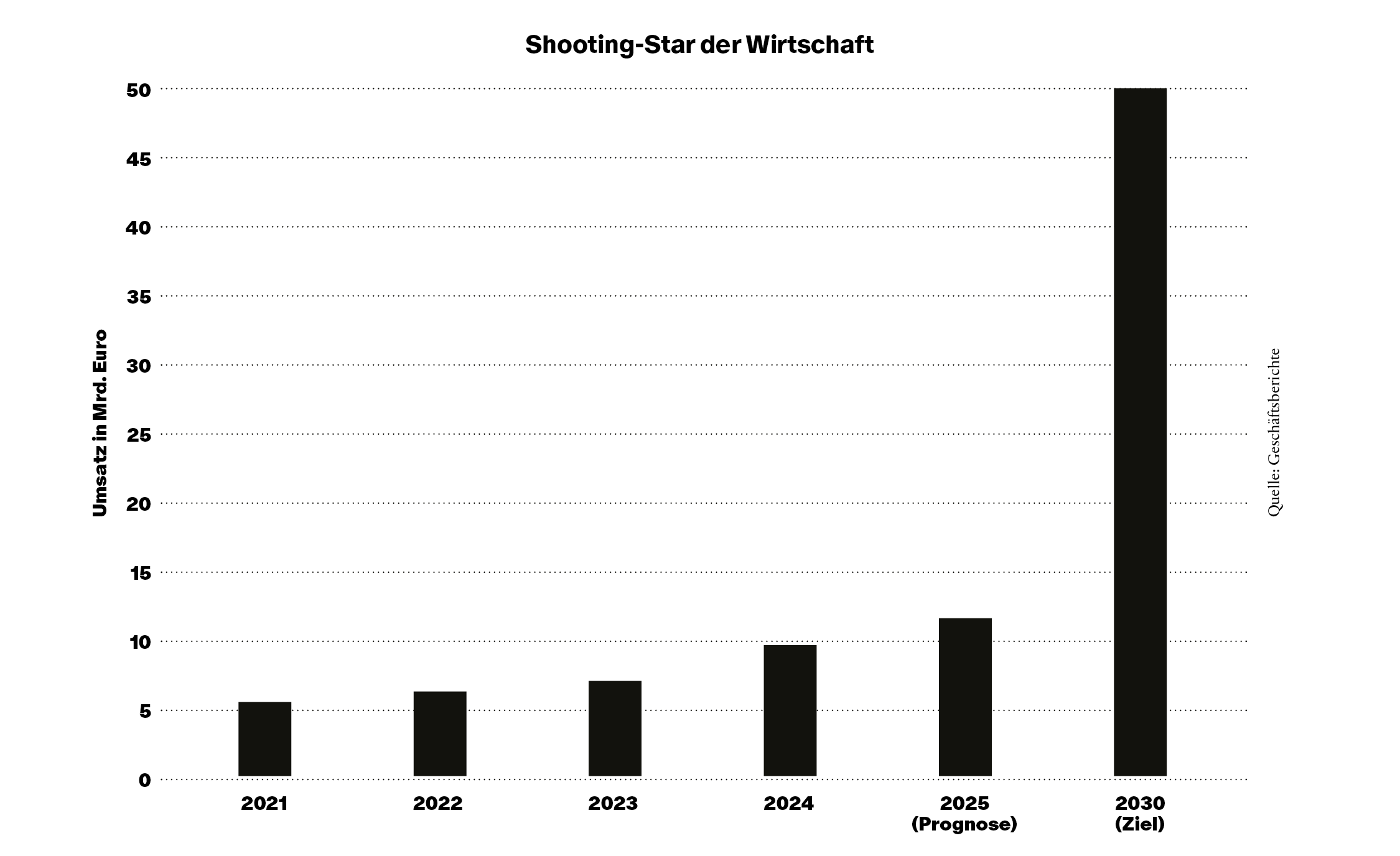

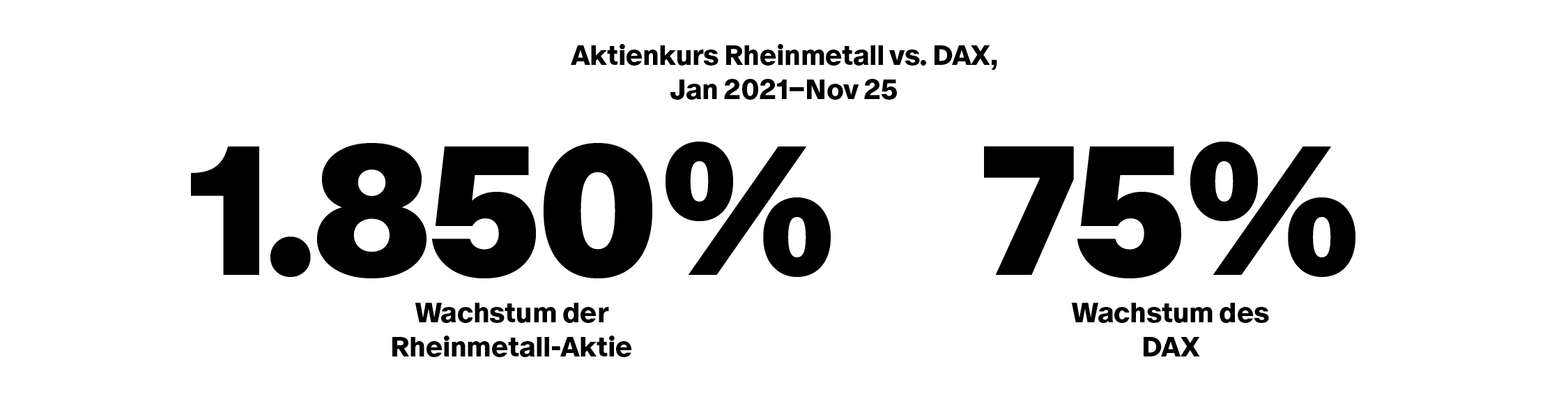

Rheinmetall steht wie kein anderer deutscher Konzern für den grundlegenden Wandel in der Sicherheitsindustrie. Mit einem Rekordauftrag für Satelliten – ganze drei Milliarden Euro für die Bundeswehr – startet Rheinmetall in die Raumfahrt. Die Zeit, in der der Name hauptsächlich mit Panzern und Munition verbunden war, ist vorbei. Inzwischen prägen neue Technologien und die großflächige Expansion das Bild. Mit der geplanten Übernahme der traditionsreichen Lürssen Werft in Bremen wird das Schiffbausegment massiv erweitert. In den Werkshallen des Nordens entstehen neben Munitionswerken auch Drohnenfabriken, in denen sich der Konzern auf neue Formen der Kriegsführung und der Grenzsicherung konzentriert. Um die Dimension dieser Entwicklung zu erfassen, hilft ein Blick auf die blanken Zahlen. Unternehmenschef Armin Papperger rechnet bis Mitte 2026 mit Aufträgen der Bundesregierung im Gesamtwert von 40 Milliarden Euro, sagte er dem Handelsblatt. Internationale Aufträge kommen obendrauf. Dann stünde Rheinmetall bei einem Auftragsbestand von 120 Milliarden Euro. Der Umsatz soll bis 2027 auf bis zu 25 Milliarden Euro steigen und bis 2030 auf bis zu 50 Milliarden Euro anwachsen – mit einer anvisierten Gewinnmarge von 20 Prozent. Munition trägt weiter mit rund 40 Prozent noch den Großteil zum Rheinmetall-Gewinn bei; der übrige Gewinn stammt aus Zulieferungen, etwa für den Leopard-2-Kampfpanzer. Die Bedeutung des Rüstungskonzerns zeigt sich auch im Vergleich zu anderen Schwergewichten: Bayer, Infineon, Sartorius, Continental und VW müssen Stellen streichen, wie eine EY-Analyse zeigt. Unterm Strich ergibt sich für die 40 größten börsennotierten deutschen Konzerne zur Jahresmitte 2025 ein leichtes Minus bei den Arbeitsplätzen.

Die Expansion hat also nicht nur eine betriebswirtschaftliche, sondern auch eine symbolische Bedeutung – als Jobmaschine der Zeitenwende und als Kandidat für den Titel »Industrieller National-Champion«. Hinter vorgehaltener Hand argumentiert man in Berlin, dass die erhöhten Verteidigungsausgaben neben sicherheitspolitischen Zielen auch die Rüstungsindustrie stärken und in Teilen für Beschäftigung und Innovationen sorgen würden. »Wir wollen, dass Sie erfolgreich sind, denn Ihr Erfolg bedeutet Sicherheit für unser Land«, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius zur Eröffnung eines neuen Munitionswerks in Unterlüß im September. Der niedersächsische Ministerpräsident Olaf Lies spricht aus, was Politiker sonst eher vorsichtig andeuten: Durch die geplante Aufstockung der Verteidigungsausgaben erwartet der SPD-Politiker einen Wachstumsschub für die deutsche Wirtschaft. »Verteidigungsausgaben sind damit auch ein Mehrwert für die Gesellschaft«, sagte Lies im Handelsblatt.

Schönrechnen auf Kriegskosten

Surplus-Redakteur Patrick Kaczmarczyk und der Ökonom Tom Krebs von der Universität Mannheim halten mit einer Studie dagegen, in der sie die wirtschaftlichen Auswirkungen öffentlicher Militärausgaben untersuchen. In Deutschland sind die Fabriken demnach bereits jetzt für Waffen und Munition ausgelastet. Wenn der Staat noch mehr Geld ausgibt, steigen meist nur die Preise, nicht die Produktion, so ihre Erkenntnis. Rheinmetall und Co. machen zwar mehr Gewinn, aber es entstünden kaum zusätzliche Waren oder Arbeitsplätze. Außerdem kaufen Deutschland und Europa viele Waffen im Ausland. Dann fließt das Geld ins Ausland und kommt nicht in die deutsche Wirtschaft zurück. Daten aus anderen Ländern zeigen, dass mehr Geld fürs Militär kaum zusätzlichen Schub für die Wirtschaft bringt. Das Ergebnis: eine niedrige gesamtwirtschaftliche Rendite; der Fiskalmultiplikator liege bei 0,5. Heißt: Jeder ausgegebene Euro bringt 50 Cent zusätzlicher wirtschaftlicher Aktivität mit sich. Mit denselben Investitionen in Bildung, Infrastruktur oder Kinderbetreuung würde das Vier- bis Sechsfache an zusätzlicher Wertschöpfung erzielt werden.

Auch Ökonom Stefan Kooths vom Kieler Institut für Weltwirtschaft sieht im deutschen Rüstungsboom keine positiven gesamtwirtschaftlichen Effekte. Weil die USA die äußere Sicherheit Deutschlands nicht mehr im früheren Umfang garantieren, muss die Bundesrepublik die gleiche Sicherheitsleistung nun teurer selbst finanzieren. Analog zur Energiewende gelte: »Für dieselbe Menge an Sicherheit wie Energie wird mehr Geld benötigt, ohne dass zusätzliches Wachstum entsteht – dafür müsste sich das Produktionspotenzial erhöhen«. Zugleich hat Deutschland laut Kooths den »Zenit der Arbeitsleistung« überschritten: Die Zahl der Erwerbstätigen und die durchschnittliche Arbeitszeit pro Kopf sinken, weshalb Produktivitätszuwächse pro Stunde entscheidend werden. Neue Jobs durch Rüstungsinvestitionen seien eine Illusion, weil diese im Wirtschaftsgeschehen an anderer Stelle wegfallen.

Zudem erzeugen Waffen- und Munitionsentwicklung nur geringe technologische Spillover-Effekte in die zivile Wirtschaft, anders als etwa Investitionen in andere Industrien. Soll heißen: Eine Erfindung von Rheinmetall, die Deutschland mit dem Sondervermögen finanziert, wird im Alltag der deutschen Bevölkerung keine Rolle spielen. Ein bekanntes Gegenbeispiel wurde bei der Atombombenherstellung erfunden: die Teflon-Beschichtung unserer Pfannen. In andere Branchen investiertes Kapital würde häufiger auch die Zivilgesellschaft weiterbringen. »Wächst die Rüstungsbranche, geschieht dies zulasten ziviler Bereiche und schränkt den privaten Konsum ein«, sagt Kooths. Er betont, sicherheitspolitisch könne Aufrüstung begründet sein, ökonomisch sei sie aber »nicht mal ein Nullsummenspiel«. Aussagen, sie löse ein Wachstumswunder aus oder schaffe netto viele zusätzliche Arbeitsplätze, wertet er als politische Schönfärberei, um milliardenschwere Investitionen gegenüber der Bevölkerung zu legitimieren.