Die Ökonomie beschleunigt unseren Konsum immer weiter. Intensiver und schneller werdende Trendwellen werfen kontinuierlich neue Waren und Lebensstile auf den Markt – und verwerfen sie genauso schnell wieder. Sie versprechen jedes Mal, die innere Leere auf Knopfdruck mit allerlei Angeboten zu füllen. Die Aussicht auf ein schnelles, unkompliziertes Vergnügen der romantischen Art ist seit Jahren der Unique Selling Point von Tinder. Durch geschicktes Marketing unter Studierenden ging die Dating-App 2013 viral. Seitdem ist in vielen westlichen Ländern »Online« vor »Freunden« zur häufigsten Begegnungsart heterosexueller Paare geworden. Tinder disruptierte nicht nur den Verkuppelungsmarkt, sondern ganz grundlegend, wie sich Menschen begegnen.

Mit dem Slogan »SingleNotSorry« zelebrierte das Unternehmen den eigenen Ruf als »hook-up app«, was ihm viele Kritiker auch zum Vorwurf machen. Tinder fördere Oberflächlichkeit über Tiefe, suggeriere unendliche Auswahl und setze damit die Nutzerinnen und Nutzer psychischen Belastungen aus. Während diese Kritik zutrifft, beleuchtet sie nicht, inwiefern Tinder von einem sehr unsentimentalen Ort geprägt wurde: der Börse. Denn Tinder macht die Nutzerinnen und Nutzer zu Spekulanten, die mit kurzfristigen Renditezielen in eine unsichere Zukunft treiben. Und das ist mehr als nur eine Analogie.

Everything, everywhere, all at once

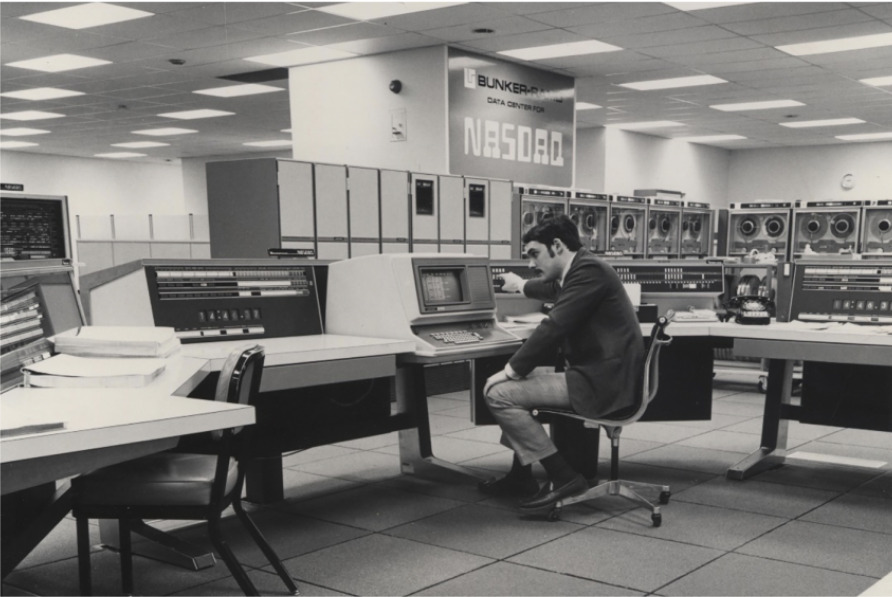

Der Literaturwissenschaftler Joseph Vogl beschreibt in seinem Buch Kapital und Ressentiment die Einrichtung der ersten elektronischen Börse NASDAQ im Jahr 1971 als den Ursprung der engen Beziehung zwischen Finanz- und Digitalwirtschaft. Was als digitalisierte Preisanzeige im Wertpapierhandel begann, entwickelte sich über die Jahre zu einer eigenständigen Börse, die wiederum das Silicon Valley bevorzugt für seine eigenen Börsengänge nutzte. Darauf folgte zunächst die Dotcom-Blase der späten 1990er Jahre, als der NASDAQ kollabierte und die US-Wirtschaft mit sich runterzog. Viele sprechen bei den Marktwerten für KI-Unternehmen von der nächsten Blase. Am Ende leben Tech-Bros vom konstanten Hype, dem ›next big thing‹, ohne den sie sich niemals so wichtig nehmen würden.

Neben dem Verkauf von Hardware, Software und Dienstleistungen macht die Tech-Branche vor allem mit Nutzerdaten Geld; Daten, mit denen sich Verhalten beobachten, vorhersagen und letztendlich auch steuern lässt. Zum Glück dient das meistens nur dem Zweck, personalisierte Werbung zu schalten. »The best minds of my generation are thinking about how to make people click ads. That sucks« – so brachte ein früher Facebook-Mitarbeiter seine Enttäuschung über das Geschäftsmodell zum Ausdruck. Userdaten wie Suchanfragen und Bewegungsmuster fließen nahtlos weiter in die Rechenzentren der Finanzwirtschaft, die in Echtzeit Ausfallrisiken für alles und jeden einschätzen. Alles ist eingepreist und von Maschinen der »liebenden Gnade« überwacht.

Neben den wirtschaftlichen Verflechtungen gibt es laut Vogl große inhaltliche Überschneidungen zwischen den Sektoren. Ihnen gemeinsam sei eine Vorliebe für »eine wertschöpfende Vermittlung zwischen Angeboten und Nachfragen aller Art«. Dabei schaffen die Internet-Plattformen »proprietäre Märkte«, in denen sie die Bedingungen diktieren und ordentlich Provision für die Vermittlung verlangen können – wie eine Börse. Zwischen Finanz- und Digitalwirtschaft wurden Märkte für alles geschaffen, was das Herz begehrt und auf Knopfdruck bekommen soll – so auch für romantische Partner.

Der Vorläufer von Tinder war Match.com, das 1995 als eine der ersten Online-Dating-Sites an den Start ging. Zu der Idee kam der Gründer Gary Kremen auf seiner eigenen Partnersuche: »Ich hätte alle Frauen der Welt in einer Datenbank, würde sie nach meinen Kriterien filtern und Nummer Eins heiraten« – romantisch! Laut einem damaligen WIRED-Bericht – mit dem passenden Titel Love and Money – war es das erste Unternehmen, das Paarvermittlung über das Internet zu einem profitablen Geschäftsmodell machte. Es ermöglichte auch Kremens langjähriger Freundin – über seine eigene Plattform! – einen neuen Partner zu finden. Doch trotz dieser Erfolge des Unternehmens haftete ihren Nutzerinnen und Nutzern noch lange Zeit der Geruch der Verzweiflung an. Online-Dating über den Desktop-PC zu Hause war noch uncool.

Hochentzündlicher Zunder

Das änderte Tinder, das 2012 von ehemaligen Studenten der University of Southern California auf deren Campus gestartet wurde. Es kam unverkrampft, unkompliziert und gamifiziert daher – und ließ sich mit dem Smartphone von überall benutzen. Es war eine Ausgründung der mittlerweile marktbeherrschenden Match Group für eine neue, jüngere Zielgruppe. Tinder eliminierte die Angst vor Abweisung und die Magie des Schwärmens gleichermaßen – noch radikaler als zuvor Match.com. Durch gesponserte Events, Mundpropaganda und weiteres Guerilla-Marketing gelang dem Unternehmen ein Durchbruch, der seitdem die Kultur prägt.

Intern war Tinder entzündlich wie eine Streichholzschachtel. »They thought they were going to get laid with it«, sagte Andrew Frame, ein früher Interessent an der Firma. Stattdessen musste der Mitbegründer Justin Mateen Tinder zwei Jahre nach der Gründung aufgrund von Vorwürfen der sexuellen Belästigung verlassen. Ein weiterer Gründer musste in diesem Zusammenhang kurzzeitig zurücktreten. Der Fall Mateen wurde außergerichtlich – ohne Schuldeingeständnis – mit einer Vergleichszahlung von 1 Million Dollar geklärt. Die Beziehung zwischen den Gründern und den Eigentümern der Match Group endete im Rechtsstreit und einer weiteren Vergleichszahlung unter knapp einer halben Milliarde Dollar.

Dabei war (und ist) Tinder wirtschaftlich ein phänomenaler Erfolg. Mehrere Jahre lang war es die umsatzstärkste App unter allen, außer den Spiele-Apps – weil es wie Spiele eine Pay-to-win-Struktur errichtete. Die Abomodelle Tinder Plus und Gold, die unbegrenzte Swipes und zusätzliche Funktionen freischalten, wurden zu Kassenschlagern. ›Money can’t buy you love‹, aber man kann es zumindest versuchen. Damit wurde Tinder zum McDonald’s des Dating: gut genug, um trotz des Unbehagens angesichts des Geschäftsmodells immer wieder beschämt dorthin zurückzukehren.

Tierische Instinkte

Der britische Ökonom John Maynard Keynes verglich einmal professionelles Investment mit einem Schönheitswettbewerb, bei dem der Teilnehmer gewinnt, der die durchschnittlich schönsten Gesichter auswählt. Nicht der eigene Geschmack zählt, sondern wessen Gesichter am ehesten den Vorlieben der Allgemeinheit entsprechen. »Wir setzen unsere Intelligenz ein, um vorauszusehen, was die durchschnittliche Meinung von der durchschnittlichen Meinung erwartet«, schrieb Keynes über die Selbstbezüglichkeit der Finanzmärkte. Während Keynes’ Schönheitswettbewerb noch eine Metapher war, hat Tinder es zu einer Benutzeroberfläche gemacht. Und wie auf den Finanzmärkten sind es die animal spirits (tierischen Instinkte), nach Keynes eine Mischung aus kalter Berechnung und warmem Bauchgefühl, die das Spiel treiben.

So lernt man auf Tinder, sich wie ein williger Investor zu verhalten. Zunächst wäre da das Auftreten: Die Persönlichkeit sollte auf Sparflamme gehalten werden. Authentizität funktioniert hier meist nur in eng abgesteckten Grenzen, denn wer zu sehr von den Konventionen abweicht, riskiert, seine Zielgruppe dramatisch zu verkleinern. Was für den Investor der Pitch im gut sitzenden Anzug ist, ist für den Tinder-Nutzer die fein abgestimmte Auswahl von Bildern, die ein abwechslungsreiches Leben suggerieren, sowie die prägnante Kurzbiografie. Mit unseren Vorlieben für Reisen und Essen haben wir schon so viel gemeinsam! Und zu Vino sag’ ich nie no. So passt man sich unbemerkt dem an, »was die durchschnittliche Meinung von der durchschnittlichen Meinung erwartet.«

Vor allem aber lernt man, die Objekte der Begierde durch das Raster zu bewerten, das einem Tinder zur Verfügung stellt: Standardisiert, aufs vermeintlich Wesentliche reduziert – und der nächste Versuch ist nur einen Swipe entfernt. »Als ich zwischendurch vor die Tür gehe, um einzukaufen, fällt mir auf, dass ich innerlich alle Frauen bewerte«, schreibt der Schriftsteller Clint Lukas über seine Tinder-Erfahrung. Die Objektifizierung der oder des Anderen ist der Plattform eincodiert. Nutzerinnen und Nutzer greifen dabei laut Studien auch auf ästhetische Vorurteile zurück, die diskriminierend sind und ausschließen, was nicht der Norm entspricht.

Das Kartendeck möglicher Dates scheint unendlich, also fällt die Entscheidung über den Swipe nach links oder nach rechts binnen Sekunden. Das erste Bild muss überzeugen, sonst kann man einpacken. Wenn erst der Blick gefangen ist, fängt das Ranking an. Das ideale Date ist nicht einfach gut, sondern besser als die Alternativen – attraktiver, stabiler, aufregender. Alles wird vergleichbar gemacht, alles wird gerankt. Der Algorithmus bewertet die relative Attraktivität der Nutzerinnen und Nutzer durch das gegenseitige Feedback und bestimmt, welche Profile einem in welcher Reihenfolge angezeigt werden. In diese Bewertung fließen die Nachrichten mit Matches mit ein – beziehungsweise die Performance des Depots.

Spekulative Strategien

Durch den ganzen Prozess zieht sich die Spekulation und die Nutzenden pendeln zwischen Antizipation und Enttäuschung: So wie Investoren ihre Hoffnungen und Ängste in die Zukunft projizieren und sie in immer neuen Kursschwankungen auf dem Bildschirm wiederfinden, so projizieren Tinder-Nutzer ihre Wünsche in Profile, die sie nie kennenlernen, und Matches, die fast immer im Nichts verlaufen. Zwischen einem konservativen Hedging, das als Risikoabsicherung gegen die Einsamkeit dient, und einer wilden Spekulation, die auf möglichst viele Matches setzt, besteht ein fließender Übergang.

Gerade männliche Nutzer meinen, sich wegen ihres quantitativen Überschusses auf diesen Plattformen dem Wettbewerb anpassen zu müssen: Viele entwickeln Strategien, wie etwa jede Benutzerin nach rechts zu swipen, um die Wahrscheinlichkeit eines Matches zu maximieren – um erst in einem zweiten Schritt zu filtern. So wird Aufmerksamkeit zur strategischen Ressource, die man nur dort einsetzt, wo man sich Gewinn verspricht. Deshalb berichten viele Nutzerinnen und Nutzer, dass sich Tinder-Dates irgendwann wie austauschbare Bewerbungsgespräche anfühlen.

Keynes’ tierische Instinkte sind laut dem Sozialwissenschaftler Aris Komporozos-Athanasiou vom Finanzkapitalismus in alle Bereiche der Gesellschaft vorgedrungen. Menschen fänden heutzutage wie auf Tinder in »spekulativen Gemeinschaften« zusammen, die weniger von stabiler Bindung leben als von der geteilten Erfahrung, immer wieder neu zu hoffen, zu scheitern und dennoch weiterzuspielen. Mit der Zunahme von Verschwörungserzählungen, Astrologie und Kryptobetrug lässt sich ein wachsendes spekulatives Fieber in der Gesellschaft schwer abstreiten. In Deutschland ist die Altersgruppe 14 bis 39 mit einer Verdopplung der Aktionärszahlen innerhalb der letzten 10 Jahre inzwischen zahlenmäßig vor den Ü60ern. 83 Prozent der 18- bis 30-Jährigen machen sich Sorgen um ihre finanzielle Sicherheit im Ruhestand, wie jüngst eine Forsa-Umfrage ergab. Wertpapierbesitz ist also in den meisten Fällen eine Wette auf eine Zukunft, in der wir es schlechter haben werden als unsere Eltern.

»Du kannst immer auf ›Löschen‹ drücken«

Online-Dating vereinfacht nicht nur das Kennenlernen, sondern auch den Beziehungsabbruch. Je größer und anonymer der Markt, desto einfacher wird es, Werte jederzeit zu liquidieren – und weiterzuziehen. Damit sinken die Kosten eines Beziehungs-›Exits‹ im Vergleich zum vordigitalen Zeitalter. In der repräsentativen ElitePartner-Studie heißt es, dass »mehr als jeder vierte Single einfach nicht mehr antwortet, wenn das Interesse erlischt« – das berüchtigte Ghosting.

Es wäre aber zu viel, ein paar Apps die Schuld dafür zu geben, dass heute so viele Menschen beziehungsunfähig sind – wie eine beliebte Zeitdiagnose lautet. Sie haben bestehende Trends zwar beschleunigt, aber nicht ausgelöst. Es vollzieht sich im Privaten, was in der Arbeitswelt und im Wohnungsmarkt schon seit Längerem auf dem Weg ist: alles möglichst befristet, aufwandsarm und jederzeit kündbar. Bloß nichts erwarten außer dem vereinbarten Minimum. Wenn der Neoliberalismus einen Slogan hätte, wäre er nach Mark Fisher: »no long term.« Spekulation wird – ob über Tinder oder Trade Republic – zu einer persönlichen Suche nach Sicherheit und etwas Glück in einer zunehmend unbeständigen Welt. Sie kann aber nicht mehr als eine kurzfristige Strategie zur Bewältigung sein, denn auf Dauer frustrieren die vielen enttäuschten Erwartungen und der nervöse Blick in die Zukunft. Nur die wenigsten kommen groß raus.

Dieser Frust scheint bei den Nutzerinnen und Nutzern von Datingapps angekommen zu sein, denn die monatlichen Nutzerzahlen der sechs größten Apps außerhalb von China (das mit Badoo ein Eigengewächs hat) sind seit 2023 rückläufig. Die weltweiten Downloads von Datingapps pro Jahr sanken laut einer Branchenseite seit 2020 um 23 Prozent, von 287 Millionen auf 220 Millionen. Die Nachfrage verlagert sich auf höherwertige oder spezialisierte Alternativen und auf von professionellen Anbietern vermittelte Aktivitäten wie Kochen oder Sport, bei denen man andere Singles treffen kann. Immer mehr Singles versuchen ihr Glück wieder ganz offline.

Doch ist der Geist erst einmal aus der Flasche, kehrt er so schnell nicht zurück. Online-Dating ist gekommen, um zu bleiben. Auch wenn Hinge den neuen Slogan hat, dass es »entwickelt wurde, um gelöscht zu werden«, ist es am Ende Edel-Tinder. Ein profitables Geschäftsmodell ist in dieser Branche anscheinend nur mit Menschen möglich, die einsam bleiben. Dafür steht unfreiwillig auch der Erfinder des Online-Dating, Andrew Conru, der seine Seite WebPersonal ein Jahr vor Match anmeldete. Vor einigen Jahren berichtete VICE, dass er trotz Jahren des Online-Datings noch keine Partnerin gefunden habe. Sein Beziehungsstatus seitdem: unverändert.