Das ist die neue Ausgabe von Code & Capital – dem Newsletter, der zeigt, wie Technologie und Kapital unsere Gesellschaft umformen – nicht immer zum besseren. Damit ihr den Überblick behaltet, vergesst nicht zu abonnieren.

»Code & Capital« direkt ins Postfach bekommen:

Die drei wichtigsten News der letzten zwei Wochen

- Meta, X und LinkedIn wehren sich gegen die Umsatzsteuer-Forderung aus Italien.

Wichtig, weil: Plattformkonzerne weichen seit Jahren nationalen Steuerregeln aus. Der Fall zeigt, wie schwer es für Staaten bleibt, digitale Gewinne lokal zu besteuern. - Microsoft meldet: Hackergruppen mit Verbindung zu China griffen SharePoint-Dienste an.

Wichtig, weil: Der Fall zeigt erneut, wie abhängig westliche Staaten und Institutionen von der Infrastruktur einzelner Tech-Giganten sind und wie verwundbar diese ist. Die Privatisierung digitaler Grundversorgung rächt sich spätestens dann, wenn Geopolitik ins Spiel kommt. - Großbritannien testet KI zur Altersprüfung bei geflüchteten Jugendlichen.

Wichtig, weil: Die Regierung setzt schon jetzt KI ein, die überproportional bestimmte Nationalitäten ins Visier nimmt – etwa bei angeblichen Scheinehen. Jetzt soll ähnliche Technologie über das Alter von Geflüchteten entscheiden.

Thema der Woche:

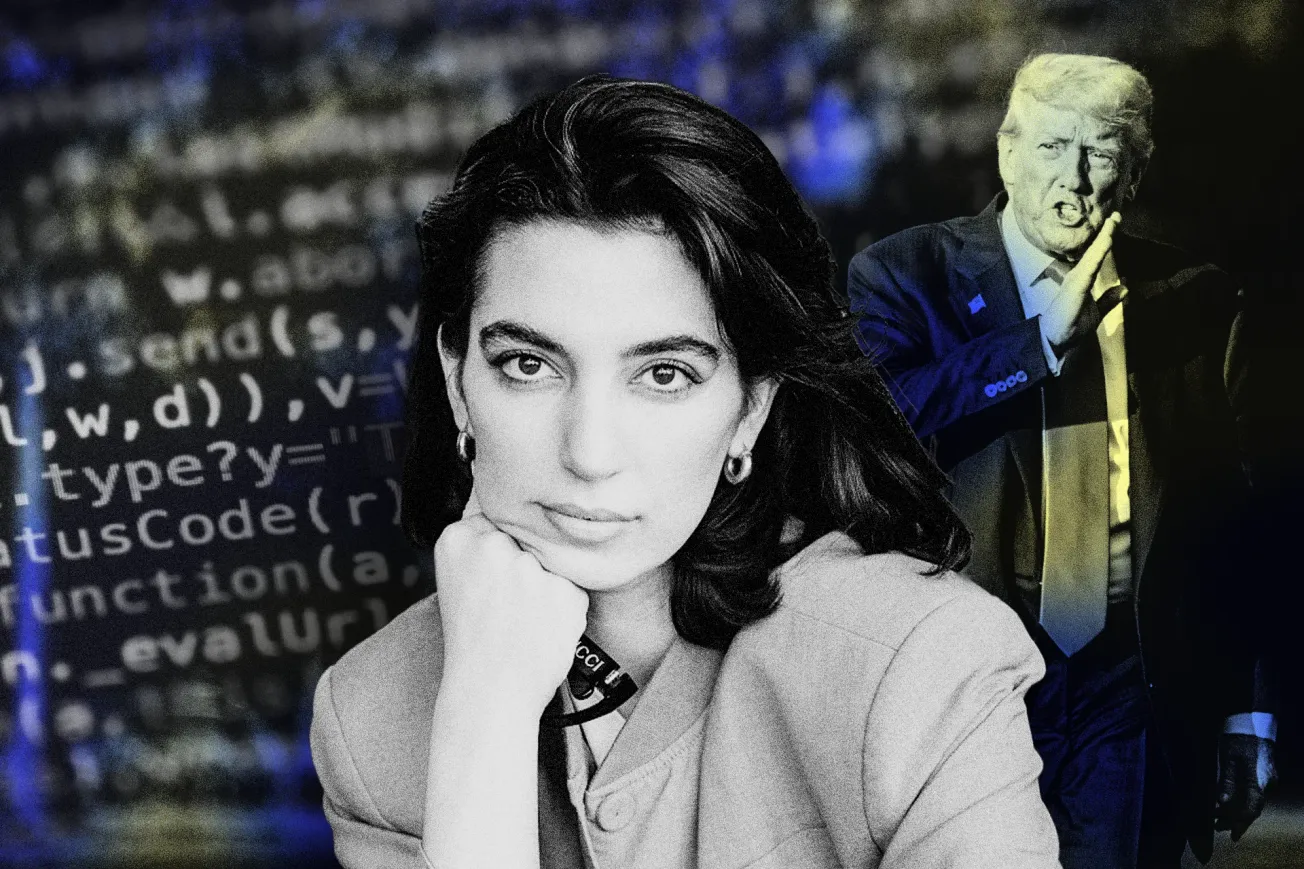

Trumps KI-Kettensäge

Trumps KI-Kettensäge

Trump will technologische Führungsstärke beweisen, doch schwingt wieder einmal nur die Kettensäge der Deregulation. Der neue »KI-Aktionsplan« der US-Regierung ist der Traum jedes Silicon-Valley-Investors und ein Albtraum für alle, die noch an demokratische Kontrolle in der Tech-Welt glauben. Erste durch Reuters veröffentlichte Details lassen tief blicken: Fast sämtliche Hürden für den Einsatz künstlicher Intelligenz sollen fallen — vom zivilen Sektor über die Bundesbehörden bis hin zum Militär. Gleichzeitig wird ein klarer finanzieller Druck auf US-Bundesstaaten aufgebaut, die sich für strengere Regeln bei KI starkmachen. Was als Innovationsoffensive verkauft wird, offenbart ernsthafte Risiken und offene Fragen für Demokratie, Grundrechte und globale Technologiepolitik.

Bereits in seiner Präambel hebt der Plan drei »Pfeiler« hervor: Beschleunigung der Entwicklung, Ausbau der Infrastruktur und Vorherrschaft im globalen Wettbewerb – insbesondere mit China. Praktisch alle bestehenden und geplanten Regulierungen auf Bundesebene sollen abgeschafft, laufende Ermittlungen durch Behörden wie die Federal Trade Commission gestoppt werden. Sicherheit und ethische Leitplanken treten in den Hintergrund, selbst in Bereichen mit hohem Risiko. Besonders deutlich wird dieser Kurs in der föderalen Architektur. Bundesstaaten, die eigene Regulierungen einführen wollen, etwa zum Schutz vor algorithmischer Diskriminierung oder biometrischer Massenüberwachung, sollen ihre Fördermittel verlieren, sobald ihre Gesetzgebung als innovationshemmend gilt.

Die US-Regierung koppelt damit finanzielle Unterstützung an politische Gefügigkeit – ein Mechanismus, der nicht nur rechtsstaatlich problematisch ist, sondern strukturell Druck auf all jene Bundesstaaten ausübt, die bisher versucht haben, technologische Entwicklungen demokratisch zu rahmen. Solcher »financial blackmail« widerspricht bewährten föderalen Prinzipien und ist hochumstritten, auch in republikanischen Bundesstaaten. Bereits jetzt liegen Dutzende KI-spezifische Gesetze in einzelnen Staaten vor, etwa Kaliforniens AI Transparency Act oder der Colorado AI Act. Diese sollen die Risiken von Deepfakes, algorithmischer Diskriminierung oder biometrischer Überwachung eindämmen. Trumps Plan könnte diese Schutzmaßnahmen aushebeln.

Hinzu kommt die Sonderbehandlung des Militärs. Der Aktionsplan sieht vor, das Verteidigungsministerium zu einem Testlabor für neue KI-Systeme zu machen. Im Krisenfall soll das Pentagon bevorzugten Zugang zu sämtlichen Rechenressourcen des Landes erhalten. Dies stellt eine gezielte Verlagerung der Entscheidungsgewalt dar, nämlich dorthin, wo öffentliche Debatten nicht mehr stattfinden. Während andere Länder über ethische Standards für autonome Waffensysteme diskutieren, erklärt die USA sich kurzerhand zur Ausnahme. Die gezielte Lockerung fast aller Hürden für KI im Militärbereich birgt immense Risiken, etwa für autonome Waffeneinsätze ohne parlamentarische Kontrolle oder völkerrechtliche Einhegung. Der Aktionsplan erwähnt zwar »sichere und verlässliche Nutzung« – konkrete Maßnahmen, wie diese umzusetzen sei, fehlen aber.

Trumps Plan ermöglicht politische Einflussnahme auf KI

Gleichzeitig sollen Bundesaufträge künftig nur noch an Unternehmen vergeben werden, deren KI-Systeme »frei von ideologischer Voreingenommenheit« sind. Welche Vorstellungen dabei als ideologiefrei gelten, dürfte allerdings stark von Trumps politischen Perspektive abhängen. Diese schwammige Vorgabe ermöglicht politische Einflussnahme auf KI und könnte kritische Stimmen oder unabhängige Forschung zum Schweigen bringen.

Die US-Regierung beschwört unermüdlich den technologischen Wettlauf mit China, doch wer soll ernsthaft glauben, dass ein Modell ohne Transparenz, Rechenschaftspflicht oder ethische Standards als globaler Maßstab taugt? Mit der Ankündigung, KI-Exporte massiv auszuweiten und Open-Source-Software weltweit ohne Einschränkungen bereitzustellen, verschärft sich das Dilemma zusätzlich. Für Europa bedeutet das eine doppelte Herausforderung: Während die USA Tempo machen und Standards durch Exportpolitik faktisch diktieren, droht der EU eine technologische Abhängigkeit – nicht nur von amerikanischer Infrastruktur, sondern auch von einem Normensystem, das Transparenz und Rechenschaftspflicht aktiv zurückdrängt. In diesem Wettbewerb wird Regulierung schnell zum Standortnachteil und neue Machtzentren entstehen nicht auf Basis demokratischer Kontrolle, sondern entlang der Interessen einiger weniger Digitalkonzerne.

Der Begriff »Open Source« klingt im neuen Trump-Papier zunächst harmlos. Man findet heute in fast jedem Aktionsplan zivilgesellschaftlicher Gruppen einen Verweis auf die Bedeutung von Open Source und das völlig zu Recht. Wir brauchen dringend Alternativen zu Big Tech, Infrastruktur jenseits geschlossener Systeme, gemeinschaftlich entwickeltes Wissen. Aber was hier passiert, ist etwas anderes. In diesem Kontext wird er politisch umgedeutet: Die Offensive zielt nicht auf Zugang, sondern auf geopolitische Einflussnahme. Leistungsfähige KI-Modelle werden weltweit frei zugänglich gemacht – ohne Schutzmechanismen, ohne Verantwortlichkeit. Offenbar versteht die Regierung darunter auch Hochrisiko-Modelle, generative Systeme oder militärnah entwickelte Software-Tools. Im Extremfall ohne nationale oder internationale Exportkontrolle. Das erleichtert Missbrauch, etwa für Manipulation, Cyberangriffe oder diskriminierende Anwendungen. Gleichzeitig geraten andere Länder unter Zugzwang: Wer mitziehen will, muss seine eigenen Schutzstandards lockern.

Führen diese Lockerungen zu mehr Qualität?

Oberflächlich zielt der Plan darauf, ein »KI-Ökosystem ohne Hindernisse« zu schaffen. Doch Kritik aus der Wissenschaft und von Unternehmen selbst macht deutlich: Fehlende Mindestvorgaben führen keineswegs automatisch zu mehr Qualität. Vielmehr drohen Wildwuchs, negative Schlagzeilen und ein Reputationsverlust, der mittelfristig internationale Kooperationen und Marktzugänge gefährdet. Schon jetzt warnen Experten vor Domino-Effekten, wenn sich ein Regulierungsrennen gegen den kleinsten gemeinsamen Nenner etabliert. Zudem blendet der Plan ökologische und soziale Nebenwirkungen vollständig aus: Die forcierten Investitionen in neue Datencenter verschärfen etwa den Energie- und Wasserverbrauch in vielen Regionen, ohne dass Umweltstandards festgeschrieben werden.

Der Trump’sche KI-Aktionsplan markiert einen radikalen Bruch mit etablierten Grundsätzen demokratischer Kontrolle, Verbraucherrechte und Föderalismus. Es ist der Versuch, geopolitische Stärke durch technische Überlegenheit zu sichern. Koste es, was es wolle. Auf internationaler Bühne verspielt sich die USA damit die Glaubwürdigkeit im Ringen um ethische Standards – im schlimmsten Fall wird sie die Substanz demokratischer Ordnung riskieren.

Cliffhanger der Woche

Thomas Kehl, Gründer von Finanzfluss, klagt gegen Meta

Instagram lässt dutzende Fake-Profile gewähren, die unter seinem Namen Menschen betrügen – trotz mehrfacher Meldung und Prüfung.

Statt zu handeln, schaut Meta weg. Jetzt wehrt sich Kehl vor Gericht.

Wir bleiben gespannt.

Bis zur nächsten Woche,

Aya Jaff