Stellen Sie sich zu Stoßzeiten an eine belebte Kreuzung in einer chinesischen Megastadt und warten Sie darauf, dass die Ampel auf Grün springt. Was hören Sie? Lautes Aufheulen von Motoren oder das Brummen von Dieselmotoren? Nein! Was Sie von einer Straßenseite zur anderen hören, ist eine seltsame Stille. Wenn Autos und Motorroller von der Ampel wegfahren, ist das einzige Geräusch ein leises Surren von Elektromotoren und Reifenlärm.

Die Revolution der umfassenden Elektrifizierung liegt nicht in der Zukunft. Sie ist bereits da, zumindest in China. Und das nicht nur auf den Straßen. Die Straßen sind das letzte Glied in einer Kette der Elektrifizierung, durch die der Anteil der Elektrizität am Endenergieverbrauch in China auf 30 Prozent gestiegen ist. Er liegt damit deutlich über dem Anteil von 22 Prozent, bei dem er in Europa und den USA seit einem Jahrzehnt stagniert. Die Elektrifizierung ist der Schlüssel für die Energiewende und die Klimapolitik, denn im Gegensatz zu Wärme und Strom aus Verbrennung können wir Strom sauber erzeugen, mit Solar-, Wind- und Wasserkraft und ja, auch mit Atomkraft.

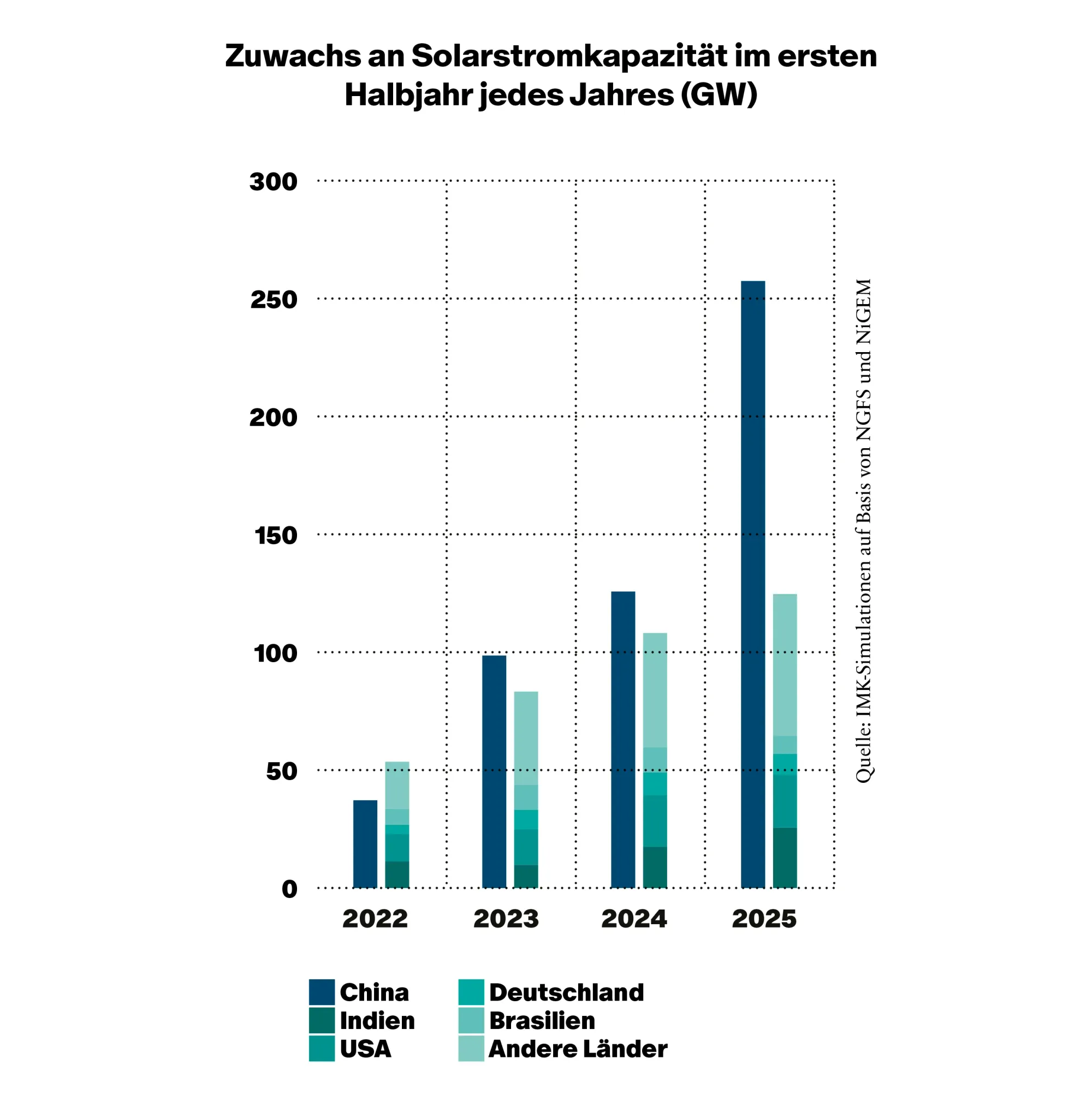

Bei aller Aufregung um Chinas neue Elektrofahrzeuge ist es der Bereich der Infrastruktur, in dem Chinas grüne Revolution am beeindruckendsten ist. Bekanntlich dominiert China die Lieferketten für alles, von Seltenen Erden über Batterien bis hin zu Windkraftanlagen. Aber es sind die Wachstumsraten seit 2020, die wirklich atemberaubend sind. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 installierte China 256 Gigawatt (GW) Solarenergie. Ja, Sie haben richtig gelesen. Das ist mehr als doppelt so viel wie die gesamte installierte Solarenergiekapazität Deutschlands – in einem Land, in neuen Anlagen, in sechs Monaten. Chinas neue Solarinstallationen in der ersten Hälfte des Jahres 2025 waren mehr als doppelt so hoch wie die der restlichen Welt zusammen. Die nächsten »Konkurrenten« waren Indien und die USA mit jeweils 24 GW und 21 GW, also weniger als einem Zehntel.

Chinas grünes Wachstum ist atemberaubend

Die Zahlen sind atemberaubend, aber das Problem ist nicht, dass die chinesischen Investitionen übermäßig hoch sind, sondern dass sie in anderen Ländern viel zu langsam sind. Für die Stabilisierung des Klimas liegt der in der ersten Hälfte des Jahres 2025 erzielte Rekordwert einer annualisierten Rate von 760 GW an neuen Installationen am unteren Ende dessen, was bis in die 2030er Jahre hinein jedes Jahr benötigt wird. China erteilt uns eine grundlegende Lehre. Die Energiewende – wenn sie tatsächlich in dem von uns benötigten Zeitrahmen stattfinden soll – ist kein schrittweiser, nachhaltiger Prozess. Es handelt sich vielmehr um eine dramatische, turbulente Revolution. Sie ähnelt eher dem, was Joseph Schumpeter im Sinn hatte, als er den Wettbewerb als »kreative Zerstörung« beschrieb.

Und sie muss umfassend sein. Auf der einen Seite brauchen wir Solarzellen, auf der anderen Seite Elektroautos und -roller, und dazwischen brauchen wir alles andere: Batterien, Stromleitungen, Ladestationen, Heizung, Kühlung, industrielle Prozesse, letztlich muss sogar die Landwirtschaft elektrifiziert werden. Die Herausforderung besteht darin, »Elektrostaaten« aufzubauen. Seit Anfang der 2000er Jahre verfolgt China dieses Ziel bewusst. In der zweiten Reformphase nach dem Beitritt zur WTO reorganisierte das Land sein Stromversorgungssystem, baute sein Netz im gesamten Land aus, führte neuartige Ultrahochspannungsleitungen ein und startete eine Reihe von Ökostromprojekten, die in den 2010er Jahren Früchte tragen sollten.

Das ist ein staatlich gelenkter Prozess. Chinas Subventionen sind bekanntermaßen enorm. Aber trotz staatlicher Unterstützung sind Chinas neue Energieindustrien größtenteils in Privatbesitz und werden privat geführt. Besonders interessant ist die »hyperaktive« Reaktion der Privatunternehmen auf alle Anreize, die die Regierung setzt. Derzeit konkurrieren nicht weniger als 130 chinesische Autohersteller um Marktanteile auf dem größten Automarkt der Welt, was die Preise um 19 Prozent nach unten drückt und die trägeren westlichen Konkurrenten schnell verdrängt.

Darüber hinaus wird die Politik, so monolithisch und personalisiert die Macht in China auch erscheinen mag, oft von lokalen Initiativen vorangetrieben. Im chinesischen Kontext bedeutet dies, dass Provinzen von der Größe europäischer Nationalstaaten auf wettbewerbsorientierte Weise mit neuen Industriemodellen experimentieren. Ein städtisches Experiment in China kann eine der 17 Städte mit mehr als 10 Millionen Einwohnern betreffen, was der dreifachen Einwohnerzahl Berlins entspricht.

Die Größenordnungen sind gigantisch, und die Größe und das Tempo der Expansion verstärken sich gegenseitig. In China entsteht die grüne Revolution der Elektrifizierung direkt aus einer gigantischen vorherigen Phase der Elektrifizierung, die schmutziger war als alles, was man bisher gesehen hat. Die BIP-Zahlen sagen hier nicht alles aus. Gemessen an der Kaufkraftparität ist Chinas Wirtschaft nur ein Drittel größer als die der Vereinigten Staaten. Chinas Stromnetz ist doppelt so groß wie das der USA und wächst weitaus schneller. Und dieses Netz wurde in erster Linie auf Kohle aufgebaut, dem schmutzigsten aller fossilen Brennstoffe. Das hat dazu geführt, dass China mehr als 30 Prozent der weltweiten CO₂-Emissionen verursacht.

Chinas Energieentwicklung beruht auf Kohle

Chinas Energieentwicklung ist ungleichmäßig und vielschichtig. China dominiert zwar den globalen Markt für grüne Energie, ist aber weltweit praktisch der einzige Verfechter des Baus von Kohlekraftwerken. Erst in diesem Jahr, mit dem enormen Tempo des Ausbaus erneuerbarer Energien, könnten die chinesischen Emissionen ihren Höhepunkt erreicht haben. Um seinen Boom in der neuen Energieerzeugung in eine tatsächliche Gesamtdekarbonisierung umzuwandeln, muss China nicht schrittweise Anpassungen vornehmen, sondern eine Kehrtwende vollziehen, eine gewaltsame Abkehr von Kohle und Öl, die zum großen Teil als industrielle Rohstoffe verwendet werden. Dies erfordert nicht nur Technologie und Ingenieurskunst sowie den Druck der Marktkräfte, sondern auch Politik.

Präsident Xi verfügt über enorme Macht. Die Kommunistische Partei Chinas (KPCh), der zehn Prozent der Bevölkerung angehören, wartet auf seinen Befehl. Sein persönliches Engagement für den Umweltschutz wird im Westen leicht verspottet, aber es steht buchstäblich in großen Schriftzeichen auf den Hügeln und Plakatwänden Chinas geschrieben: »Klares Wasser und grüne Berge sind Berge aus Gold und Silber.« Jedes Schulkind und jeder Beamte kann diesen Satz wiederholen, der Xis »Zwei-Berge«-Theorie der Regierung zusammenfasst. Ökologie ist gleichbedeutend mit Wohlstand, eine KPCh-Version von grünem Wachstum.

Dennoch ist das Ergebnis keine ausgemachte Sache. Auch China kennt Politik. Die Kohle- und Öl-Lobbys sind tief verwurzelt. Die 1,4 Millionen Beschäftigten im Kohlebergbau sind gemessen am riesigen Arbeitsmarkt Chinas keine große Zahl. Chinas Kohlebergwerke waren wiederholten Rationalisierungskampagnen unterworfen. Aber diese Arbeitskräfte sind stark in den Provinzen im Nordosten konzentriert. Und sie sind an eine riesige Lieferkette gebunden. Die Schwerchemie-, Stahl- und Zementindustrie sind alle quicklebendig.