Es ist Anfang April 2006. Die beiden Rüstungen liegen eng an den Pferden und ziehen sich über ihren Rücken, am Hals und Gesicht entlang. Während ein Rüstzeug silbern schimmert und an eine mittelalterliche Plattenrüstung erinnert, ist das zweite Ross in einen goldenen, mit Flügeln verzierten Harnisch gekleidet. Die Rüstung macht die Pferde nicht schneller, sondern steigert nur ihre Lebensenergie. Was der sogenannte »Horse Armor DLC« wert ist? 2,50 US–Dollar. Es ist ein Zusatzinhalt aus dem Videospiel »The Elder Scrolls IV: Oblivion«, der die Spieleindustrie grundlegend verändert hat. Was heute als Standard gilt, hat damals für erhitzte Gemüter gesorgt. Der Inhalt sei überteuert, überflüssig, eine Betrügerei – und verkaufte sich doch millionenfach. Die schimmernde Pferderüstung, so unscheinbar sie im tatsächlichen Spiel auch sein mag, hat die Industrie in das Zeitalter der Mikrotransaktionen und zerstückelten Inhalte geführt. Doch heute ist die Kritik und Frustration der Spieler größer denn je und das Wirtschaftsmodell ist überstrapaziert. Was als Zukunft des Gamings galt, wird zum Auslaufmodell.

Die Branche der Videospiele ist inzwischen die mit weitem Abstand größte Unterhaltungsindustrie und übertrifft selbst die vereinte Film– und Musikindustrie um Längen. Die Wachstumsprognosen sehen für 2025 einen Umsatz von über 200 Milliarden US–Dollar voraus, der zur Hälfte durch Mobile Games generiert wird. Was früher noch als Peripherie galt und als Nerd–Interesse abgetan wurde, ist längst zum Mainstream geworden. Das wirtschaftliche Potenzial von Videospielen kennt kaum Grenzen und zieht sich durch alle Altersklassen und Geschlechter. Im Kindesalter wird das Interesse für Spiele geweckt, in der Adoleszenz gefestigt und im späteren Alltag wird das Gaming zum Eskapismus und sozialem Austausch genutzt. Dazu gibt es Synergieeffekte mit dem kompetitiven E–Sport, der Markenübertragung auf Serien und Filme sowie die Integration populärer Schauspieler. Kurzum: Gaming ist lukrativ, gestern, heute und morgen. Das liegt auch daran, dass ein Spiel bei Veröffentlichung kein fertiges Produkt mehr darstellt.

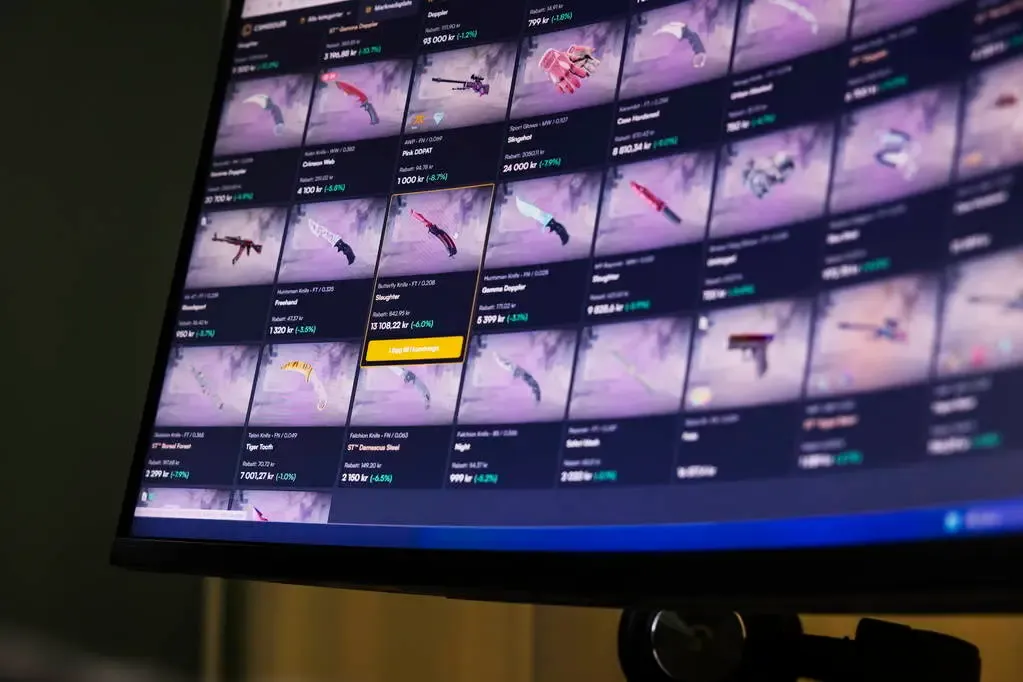

In der Industrie werden Spiele längst nicht mehr als alleinstehendes Resultat einer jahrelangen Entwicklung gedacht. Stattdessen werden sie über längere Zeit, meist mehrere Jahre, mit Updates und neuen Inhalten versorgt. Eines der frühen Beispiele ist das berühmte »World of Warcraft«, das seine Spielerschaft seit 2004 in Fantasy–Welten versetzt. Seitdem sind zehn kostenpflichtige Erweiterungen erschienen, die mit neuen Welten und Items locken. Dem Modell folgten 2007 auch »Team Fortress 2« und 2009 mit besonders großem Erfolg »League of Legends«. Die Spiele werden als fortwährender Service konstruiert, immer darauf ausgelegt, die Spieler als Kunden zu sehen und zum Kauf der neuesten Inhalte zu bewegen.

Abonniere unseren kostenlosen Newsletter, um diesen Text weiterzulesen:

Zum NewsletterGibt’s schon einen Account? Login