Krieg und Klimaschutz, Aufrüstung und Nachhaltigkeit: Das passt hervorragend zusammen, findet nicht nur die Bundeswehr, sondern auch die Politik – selbst die Grünen. Über die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie in der Bundeswehr sollen die 17 Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 umgesetzt werden – etwa mit Geothermie und Photovoltaik auf Kasernen, dem Schutz von Biotopen auf Militärgelände und Maßnahmen zur Ressourcenschonung.

Doch kaum ein Bereich in der Klimadebatte bleibt so unterbelichtet wie die ökologische Bilanz des Militärs. Schätzungen zufolge verursachen Armeen und ihre industriellen Lieferketten weltweit rund 5,5 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. Wären alle Streitkräfte der Erde zusammengenommen ein einzelnes Land, hätten sie den viertgrößten CO₂‑Fußabdruck weltweit – direkt hinter China, den USA und Indien.

Eine Studie belegt zudem, dass steigende Militärausgaben messbar den globalen CO₂-Ausstoß erhöhen und die Erreichung der Klimaziele gefährden. Selbst, wenn moderne Kriegstechnologie – etwa der Einsatz von Drohnen – den Energieverbrauch einzelner Einsätze künftig reduzieren könnte, bleibt der strukturelle Zusammenhang zwischen Aufrüstung und Emissionszuwachs bestehen. Aktuelle Konflikte, wie in der Ukraine und Gaza, haben die Emissionsbilanz zusätzlich verschärft: Eine Studie schätzt, dass allein im ersten Kriegsjahr des russischen Angriffskriegs in der Ukraine etwa 120 Millionen Tonnen CO₂ durch militärische Aktivitäten freigesetzt wurden – eine Menge vergleichbar mit den Emissionen Belgiens innerhalb desselben Zeitraums.

Wie grün kann das Militär sein?

Im Spannungsfeld zwischen Klimazielen und Aufrüstung denkt die Bundesregierung seit der »Zeitenwende« im Februar 2022 Klimapolitik und Aufrüstung zunehmend zusammen: auf der einen Seite mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2045, auf der anderen mit einem deutlich aufgestockten Verteidigungshaushalt aus dem 100‑Milliarden‑Sondervermögen. Verteidigungsminister Pistorius betont, dass nachhaltige Entwicklung »in direkter Verbindung mit unserem Auftrag und Handeln, verteidigungsbereite Streitkräfte für Deutschland, Europa und unsere internationalen Partner zukunftsfähig aufzustellen.« Der offensichtliche Widerspruch wird, zumindest rhetorisch, aufgelöst, indem die Regierung argumentiert, die ökologischen Kosten der Rüstungsproduktion und -erhaltung seien unvermeidbar, wenn eine demokratische Gesellschaft weiterhin existieren solle, die überhaupt in der Lage ist, auf Klima- und Umweltkrisen zu reagieren.

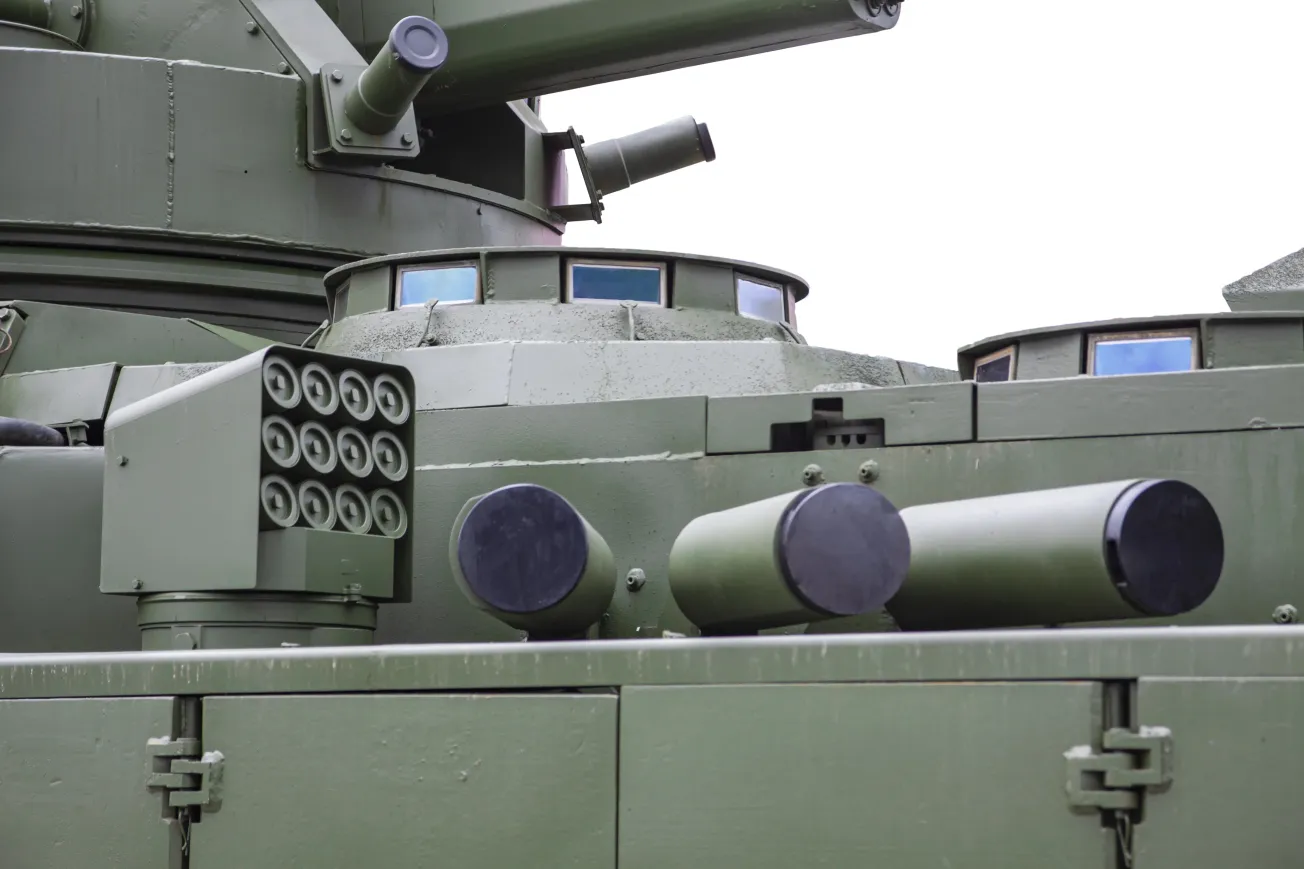

Auch die Verteidigungsindustrie vertritt dieses Narrativ. Rheinmetall, Deutschlands größter und einer der führenden Rüstungskonzerne Europas, wirbt mit nachhaltiger Verteidigungstechnologie. Aber kann das Militär ein echter »grüner« Garant sein? Und wer entscheidet überhaupt darüber, was »grünes Militär« bedeutet?

Bernd Sommer, Umweltsoziologe an der TU Dortmund berichtet, dass es auch in der Forschung verschiedene Standpunkte zu Green Militarism gebe: »So gibt es etwa britische Forscherinnen und Forscher, die grundsätzlich die Frage stellen, ob es nicht geradezu pervers sei, überhaupt über das »Greening« des Militärs nachzudenken. Andere, darunter auch Stimmen in Deutschland, vertreten dagegen die Position, dass ein nicht grünes Militär womöglich noch perverser wäre«, sagt er.

Eine dieser britischen Wissenschaftlerinnen ist Nico Edwards, Doktorandin an der University of Sussex. »Ich finde diese gedanklichen Verrenkungen, mit denen ich mich in meiner Dissertation beschäftige, besonders faszinierend«, erzählt sie. Ihre Forschung untersucht die Treiber und Folgen der zunehmenden Ausrichtung von Verteidigungs- und Sicherheitssektoren auf Umweltverträglichkeit und analysiert kritisch die Auswirkungen der »grünen« Transformation des Militärs auf ökologische und soziale Gerechtigkeit.

Abonniere unseren kostenlosen Newsletter, um diesen Text weiterzulesen:

Zum NewsletterGibt’s schon einen Account? Login