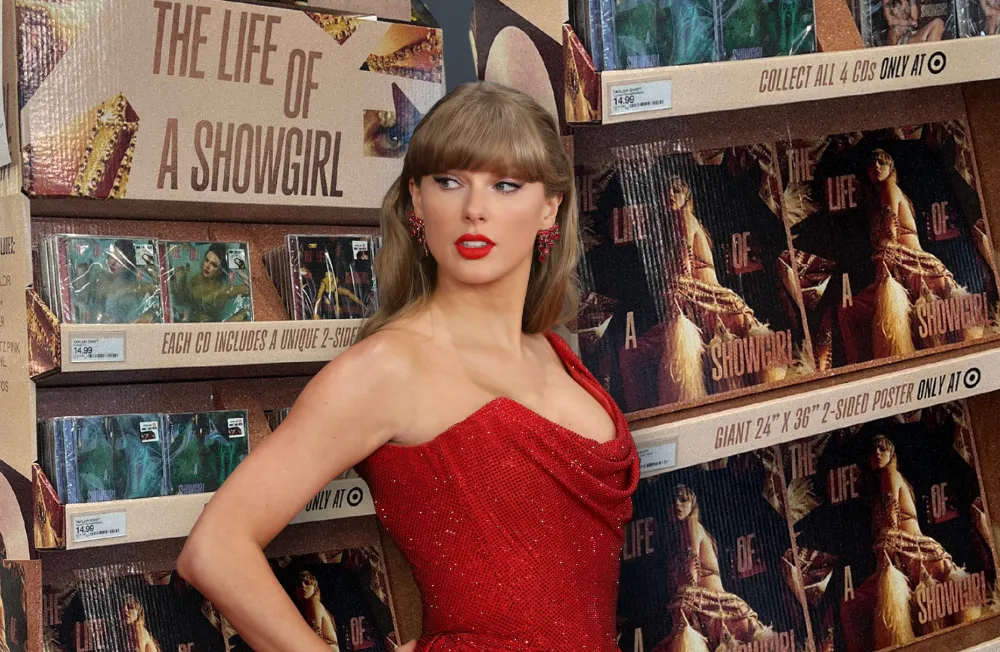

Ob man ihre Musik mag oder nicht: Um Taylor Swift kommt man nicht herum. Spätestens seit sie wegen eines Rechtsstreits begann, ihre alten Alben neu aufzunehmen, ist die Popmusikerin omnipräsent. Sie hat seit Beginn der Pandemie vier dieser Neuaufnahmen, gekennzeichnet mit dem Zusatz »(Taylor’s Version)«, fünf reguläre Studio- und drei Livealben veröffentlicht. Mit ihrer neuesten Platte »The Life of a Showgirl«, die am 3. Oktober erschien, erreichte Swift einen neuen Meilenstein: Sie brach den Rekord von Adele aus dem Jahr 2015, deren Album »25« sich in der ersten Woche nach der Veröffentlichung 3,5 Millionen Mal verkauft hatte. Bei Swift nun sind es allein in den USA ganze 4 Millionen Alben (physische Datenträger und das Äquivalent dazu in Streaming gerechnet) – ihr 15. Nummer-1-Album in den Billboard-Charts. Um diese 4-Millionen-Grenze zu knacken, nutzte sie eine maximal kapitalistische Verkaufsstrategie.

Das Phänomen Taylor Swift lässt sich nur durch eine ökonomische Linse verstehen, weil ihre Karriere wie ein Unternehmen organisiert ist. Das hat sie zu einem der reichsten Menschen auf der Welt gemacht – Forbes schätzt ihr Vermögen derzeit auf 1,6 Milliarden US-Dollar. Von ihren Fans wird sie auch deswegen bejubelt, weil sie anders als andere Musikerinnen und Popkultur-Promis wie etwa Rihanna, Beyoncé, Selena Gomez oder Kim Kardashian ihr Geld primär dank ihrer Musik verdient und nicht mit einer eigenen Make-up-, Fashion- oder Parfum-Linie. Bei der beliebten Bezeichnung »Selfmade-Milliardärin« schwingt mit, dass sie, anders als besagte Stars, diesen Erfolg verdient habe, weil ihre Musik so gut sei. Dass der Begriff ein Oxymoron ist, weil keine Milliardärin ihr Geld ausschließlich durch eigene Leistung verdient, sei in diesem Kontext am Rande erwähnt; nicht zuletzt hat Swift dank ihres Wall-Street-Vaters von Haus aus Geld.

Romantisierung als »Selfmade-Milliardärin«

Vor allem ignoriert die Romantisierung als »einzige Selfmade-Milliardärin der Musik« das Business-Modell, das hinter der Marke Taylor Swift steht. Spätestens seit Teenager in den 1990er-Jahren als Kaufkraft »entdeckt« wurden, wie die britische Journalistin Sophie Gilbert in ihrem Buch Girl vs. Girl (2025) schlüssig darlegt, ist es gang und gäbe, erfolgreiche Popstars mit Merch und Kollaborationen zu vermarkten, um maximale Profite zu machen. Dank Taschen- und Babysittergeld und ohne nennenswerte eigene Ausgaben haben (Mittelschichts-)Teenager gewisse finanzielle Freiheiten und sind somit für die Kulturindustrie eine wichtige Käuferschicht. Schon vor Jahrzehnten gab es von den Backstreet Boys, Britney Spears und den Spice Girls neben T-Shirts auch Kissen, Wanduhren, Portemonnaies oder Pepsi-Dosen.

Swift geht in ihrer knallharten Selbstvermarktung aber einen entscheidenden Schritt weiter. Ihre Einnahmen macht sie zwar auch mit Merch, einen Großteil ihres Gewinns generiert sie aber in der Tat über ihre Musik. Mit einem Kniff: Von ihren Alben veröffentlicht sie mehrere Dutzend Versionen. Im Fall von »Showgirl« sind das so viele, dass sich im Internet unterschiedliche Angaben zu der Anzahl finden – Cosmopolitan listete am 10. Oktober 34 (18 CDs, acht Vinyls, eine Kassette und sieben Download-Varianten), während es in der New York Times vom 13. Oktober schon 38 Versionen sind.

Swift verkauft diese Profitmaximierung mit einer behaupteten Fannähe. Die Überraschungssongs während ihrer letzten Tour (sie spielte außerhalb ihres Sets immer ein Lied, das vorher nicht angekündigt war) seien ihre »favorite moments« gewesen, weshalb sie nun mehrere »Showgirl«-Versionen mit unterschiedlichen Bonustracks veröffentlichte. Zusätzlich zu den Platten mit eigenen Tracks gab es Special Versions, die nur für 24 Stunden erhältlich waren, andere kommen mit Haarbürste, es gibt Vinyls mit Audiokommentaren und solche mit unterschiedlichen Covern (vier Platten ihres 2022 releasten Albums »Midnight« ergaben sogar eine Wanduhr). Mit Hinblick auf die Klimakrise stellt sich hier auch die Frage, wie nachhaltig dieses Konzept ist.

Doch der Backlash ist da. Selbst Hardcore-Swifties, die ihr Idol bislang bedingungslos unterstützten, geht diese Gier inzwischen einen Schritt zu weit, und ihren Unmut äußern sie lautstark auf Social Media. Die Kritik kommt in abstrusen Formen: Teils wurden Verrisse anonym veröffentlicht, um Kritikerinnen vor Todesdrohungen zu schützen. Trotz der hohen Verkäufe des Albums begreifen Fans langsam, dass es der Musikerin nicht nur um ihre Kunst, sondern auch darum geht, so viel Geld wie möglich zu machen. Dass sich das Blatt wendet und Swifties beginnen zu erkennen, dass sie bisher auf das Marketing der Milliardärin hereingefallen waren, mag auch daran liegen, dass sie enttäuscht sind von der Qualität der Musik und Lyrics auf »Showgirl«, die in den Augen vieler hinter Swifts eigentlichem Können zurückbleibt. Dass sich das Album trotz der vielen Negativkritiken gut verkauft hat, liegt vor allem an den Vorbestellungen in Millionenhöhe, die auch durch Swifts Marketingkampagne bedingt waren (so war sie unter anderem im Podcast von Travis und Jason Kelce zu Gast).

Abonniere unseren kostenlosen Newsletter, um diesen Text weiterzulesen:

Zum NewsletterGibt’s schon einen Account? Login