Es klingt doch alles so gut: Die Wirtschaft soll endlich wieder wachsen, der Standort gestärkt werden, wir steigen aus der Kohleverstromung aus und schützen sogar (ein wenig) das Klima. All das, so die neue Bundesregierung, soll durch Erdgas ermöglicht werden. Mit Katharina Reiche, einer früheren Energiemanagerin und Lobbyistin, hat Friedrich Merz auch die passende Wirtschaftsministerin für diese »Neuausrichtung der Energiewende« gefunden: 40 neue Gaskraftwerke kündigte sie an, aufwendigste Erdgasbohrungen in Deutschland, Milliardensubventionen, um den Erdgaskonsum für die Industrie zu verbilligen. Was soll da schon schiefgehen?

Erstaunlich ist weniger, wie rigoros unter Reiche und Merz der Klimaschutz abgesägt und die fossile Renaissance ausgerufen wird. Erstaunlich ist vor allem, wie bereitwillig das bisher von der breiten Bevölkerung mitgetragen wurde. Als ich neulich mit einem Klimaexperten über Reiches Energiepläne sprach, kommentierte er trocken, er fühle sich an die Ausländer-Maut von Andreas Scheuer erinnert – ein undurchdachtes politisches Vorhaben, das weder juristisch noch finanziell zu Ende gedacht war, und letztendlich wertvolle Zeit und Milliarden an Steuergeldern verschlang. Und spätestens an dieser Stelle sollte man wohl hinterfragen, was hinter der wohlig-warmen Erdgas-Rhetorik wirklich steckt.

Die prominente Rolle von Erdgas in der Energiewende fußt auf der zentralen Annahme, Erdgas sei ein sauberer Energieträger als Kohle. Der Haken: Schon vor Jahren haben Studien gezeigt, dass fossiles Erdgas, nicht selten durch Fracking gefördert, oft eine ähnliche Klimabilanz hat wie Kohleenergie. Grund dafür sind insbesondere Methan-Emissionen, die entlang der gesamten Lieferkette entweichen. Man spricht von »Lifecycle Emissions«. Lange wurden diese kaum untersucht, auch weil sogenannte Methan-Leckagen, durch die Methan entweicht, bei Gaskonzernen überraschenderweise eher auf Desinteresse stoßen. Gelangt Methan aber einmal in die Atmosphäre, befeuert es den Treibhauseffekt mit 28-mal höherer Kraft als CO₂ über einen Zeitraum von 100 Jahren.

Die Kolumne »Heißzeit« von Luisa Neubauer direkt ins Postfach bekommen:

Greenwashing auf Olympianiveau

Nun gut, könnte man sagen, die Erdgasinfrastruktur stehe immerhin schon »bereit« für grünen Wasserstoff – und über dessen Klimabilanz könne man sich kaum beschweren. Das Problem: Wasserstoff hat eine so geringe Dichte, dass es durch ein gängiges Erdgasrohr einfach hindurchdiffundieren würde. Es müssten aufwendigste Umrüstungen stattfinden, vorausgesetzt, das ist überhaupt möglich. Dazu kommt, dass Wasserstoff knapp und teuer ist und nicht ansatzweise so ausufernd zum Einsatz kommen wird wie die anvisierte Gasinfrastruktur. Es verwundert nicht, dass diese holprigen Details selten in der Kommunikation des Wirtschaftsministeriums auftauchen. Denn es ist eben diese »Wasserstoff-ready«-Erzählung, die Erdgas zur »Brückentechnologie« krönt und milliardenschwere Erdgas-Investitionen rechtfertigen soll. Wenn die Erdgaspläne vor allem ein teurer Wechsel von einem fossilen Energieträger zum nächsten sind, dann wird die angebliche Brücke schnell zur Einbahnstraße. Zumindest die Erdgasblobby kann sich hier auf die Schulter klopfen.

Das nächste große Argument für Erdgas ist die Verlässlichkeit – die Sonne scheint schließlich nicht in der Nacht. Nachdem infolge des russischen Angriffskriegs eine Energiekrise ausbrach, ist die politische Erzählung vom sicheren Erdgas nicht mehr zu halten: Gerhard Schröder, Nordstream 2 – man könnte meinen, die wirtschaftlichen Risiken einer vom Erdgas abhängigen Industrie würden sich mittlerweile selbst erklären.

Die deutsche Antwort ist hingegen weiterhin opportunistisch. In der Theorie will man maximale Diversifizierung – und dadurch minimale Erpressbarkeit. In der Praxis heißt das: Noch unter Robert Habeck wurden Lieferverträge für Flüssiggas (»LNG« für »liquefied natural gas«) mit Katar unterschrieben, einem Land, das ansonsten vor allem durch Menschenrechtsverbrechen auffällt. Laufzeit der Lieferverträge: 15 Jahre. Ein anderer Partner sind die USA, die unter Donald Trump aktuell zum weltweit größten Gasexporteur avancieren und sich über jede weitere zahlungsfähige Demokratie freuen dürften, die bei Erneuerbaren kürzt und stattdessen in Flüssiggasterminals investiert. Etwa 80 Prozent der deutschen LNG-Importe kommen mittlerweile aus den Vereinigten Staaten. Dass hier wieder einmal geopolitische Abhängigkeiten entstehen, konnte man zuletzt in Brüssel erleben: Inmitten der Zollkonflikte, erklärte Donald Trump kurzerhand, könne man die Handelszölle überdenken, vorausgesetzt Europa würde noch mehr amerikanisches Erdgas einkaufen.

Und ja, natürlich gibt es auch deutlich teureres Erdgas, etwa aus Norwegen, das politisch weniger gefährlich ist. Doch auch dieses Erdgas bleibt klimaschädlich und löst die deutsche Dekarbonisierungsfrage nicht.

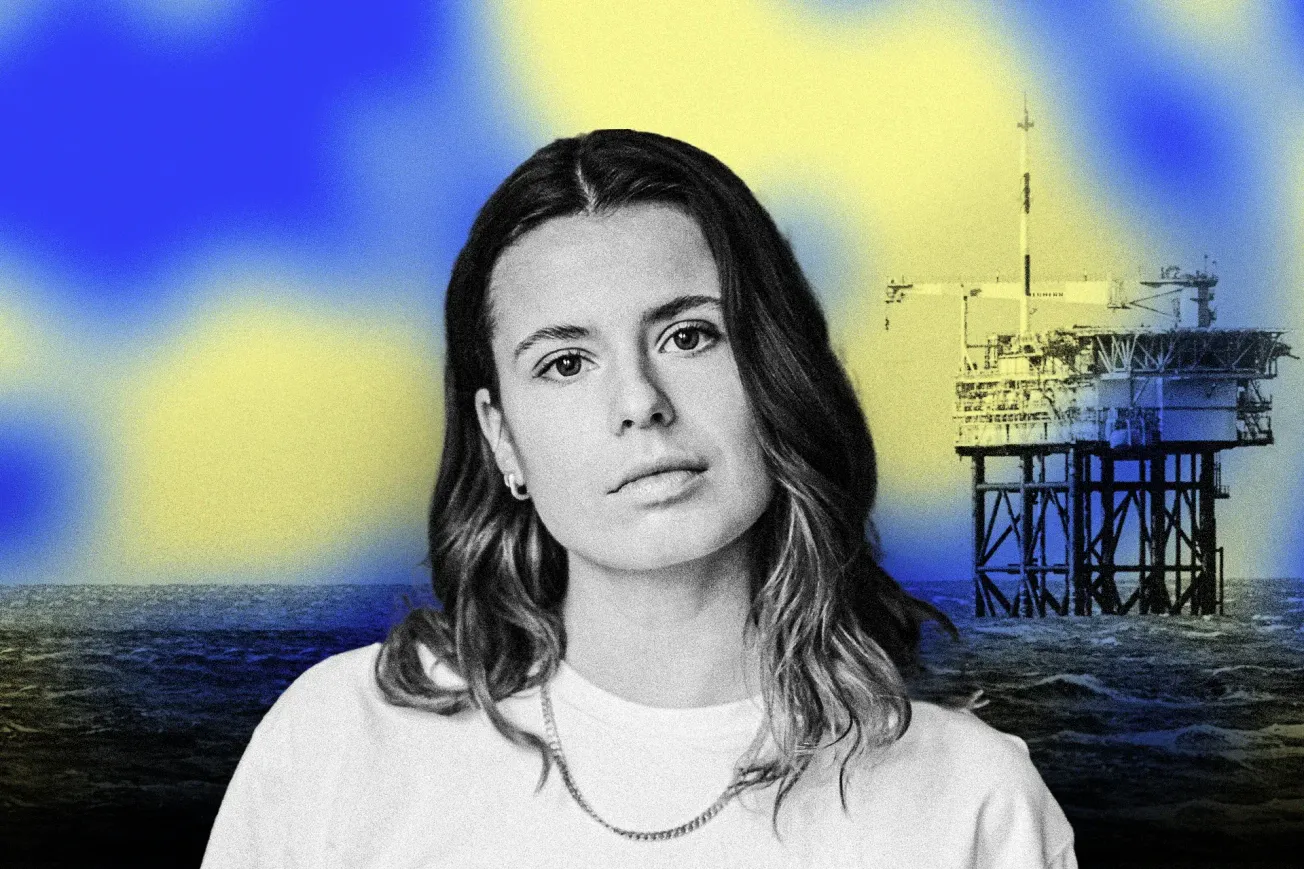

Zurück zum Gas aus der Nordsee?

Also doch »heimisches Gas«? In der Nordsee vor Borkum oder in Bayern unweit vom Ammersee sollen – trotz gravierender Umweltbedenken – schnellstmöglich neue Felder eröffnet werden. Stand jetzt gibt es vier Länder im globalen Norden – USA, Kanada, Norwegen und Australien –, die den Abbau fossiler Energien expandieren, trotz des vereinbarten Ausstiegs aus Kohle, Öl und Gas. Sollte Deutschland die geplanten Erdgasfelder eröffnen, würden wir uns als fünftes Land in diese unrühmliche Clique einreihen. Das internationale Signal: In einer 1,2 °C heißeren Welt lässt ausgerechnet Deutschland, eines der reichsten Länder mit allen Möglichkeiten zur Erneuerbaren-Wende, seine Klima-Ambitionen fallen. Die geplanten Bohrungen könnten übrigens nicht im Ansatz den deutschen Gasverbrauch decken (das Gasfeld vor Borkum würde für 1 Prozent des deutschen Bedarfes reichen). Dennoch erfordern die Investitionsvolumen eine Betriebsdauer von Jahrzehnten, bis sich die Investition rechnet. Dadurch entsteht über Jahre hinweg finanzieller Druck, das Erdgas aus deutschen Gesteinen herauszupressen – auch wenn es wirklich niemand mehr haben möchte.

An dieser Stelle kommt das wichtigste Erdgas-Argument zum Tragen, der Bedarf: In der Industrie gibt es Prozesse, die nicht 100 Prozent erneuerbar funktionieren; dafür braucht es Erdgas. So weit, so richtig. Wenn das heißen würde, dort, wo möglich, schnell und effizient auf Erneuerbare zu gehen – im Verkehr, in der Wärme, im Strom – und Erdgas mittelfristig nur noch dort einzusetzen, wo die Transformation mehr Zeit braucht, mit ausgewählten Lieferverträgen und geringen Laufzeiten –, dann wäre das eine nachvollziehbare Strategie. Die Herangehensweise der Bundesregierung ist jedoch (bisher) eine andere: Man plant, das Gebäude-Energie-Gesetz ersatzlos abzuschaffen, also den Boom von Gasheizungen voranzutreiben; man möchte den Ausbau der Erneuerbaren drosseln, erhöht gleichzeitig Pendler-Subventionen und verbilligt durch Steuersenkungen den Energiekonsum großer Konzerne. Die Regierung treibt so den Energie- und vor allem Erdgasbedarf künstlich in die Höhe, entmutigt beim schnellen Umbau zu erneuerbaren Technologien und nutzt den so erzeugten Gasbedarf als Grundlage für ihre fossile Expansionsstrategie. Mit Blick auf diese Form des Erdgas-Enthusiasmus sprechen Expertinnen und Experten immer öfter von »Überkapazitäten«: zu viele Ausgaben, zu wenig Nutzen, zu hohe Kosten.

Die fossile Ideologie bedroht die Transformation

Wo 40 neue Gaskraftwerke eigentlich stehen sollen? Wie genau man vorhat, all das den internationalen Partnern und dem EU-Vergaberecht zu erklären? Was das in Summe kostet? Das ist alles unklar. Was man weiß: Aktuell zahlen wir etwa 81 Milliarden Euro jährlich für Öl- und Gasimporte, und über 50 Milliarden Euro für fossile Subventionen. 18 Milliarden Euro sollen für die geplanten LNG-Terminals ausgegeben werden. Dazu kommen die Kosten für Umwelt-, Klima- und Gesundheitsschäden. Kein neues Gaskraftwerk verursacht eigenständig eine Hitzewelle. Wer aber Milliarden in neue fossile Kraftwerke steckt und im (internationalen) Klimaschutz kürzt, der steigert die Wahrscheinlichkeit für mehr Klimaextreme und senkt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Gesellschaft ausreichend vor eben diesen Klimafolgen geschützt ist. Die Hitzewelle 2018 kostete 15 Milliarden Euro, die Flut im Ahrtal 2021 über 30 Milliarden Euro. Im Haushalt sind solche Ausgaben nicht vorgesehen – in der heißesten Legislaturperiode der Geschichte. Wer für all die unbenannten Kosten zahlt? Die Ärmsten. Sie sind es, die überproportional von hohen Energiekosten betroffen und statistisch häufiger von Klimafolgen bedroht sind.

Lange konnte man erklären, fossile Politik sei wenigstens gut für »die Wirtschaft«. Während die Solarindustrie Alarm schlägt, der Standortvorteil »günstiger und grüner Strom« in weite Ferne rückt und Merz’ Vision von Deutschland als Technologievorreiter als schlechter Witz dasteht, kann man von wirtschaftlicher Tragfähigkeit längst nicht mehr reden. Eher hat man den Eindruck, vor einer Wand fossiler Ideologie zu stehen. Und hier landet man eben doch bei Andreas Scheuer, bei großen Versprechen auf Pump, bei denen sich im Laufe der Zeit mit Blick auf verfassungsmäßige Verpflichtungen zum Klimaschutz und strenge EU-Regularien für die Transformation auch juristische Fragen stellen dürften.

Dabei ginge es anders: mit einem nachhaltigen Aufbau der heimischen Erneuerbaren-Industrie, dem Ausbau der Netze und der Ausstattung mit ausreichend Speichern und Batterien, der konsequenten Subventionierung der Wärmewende in den Haushalten und dem Klimageld. Das wären Ausgaben, die im Land, in der Gesellschaft und am Standort bleiben würden, die sich – im Gegensatz zu fossilen Importen – Jahr für Jahr mehr lohnen würden. Dafür wird es politischen Protest und Druck aus der Zivilgesellschaft brauchen. Denn Schwarz-Rot ist gerade dabei, die deutsche Energiewende zu verschleppen.