Viertausend Menschen bestimmen maßgeblich über das Leben von 83 Millionen, so der Soziologe Michael Hartmann. Seine Studie Mehr Kontinuität als Wandel – Die deutschen Eliten vom Kaiserreich bis heute zeigt, dass Deutschlands Eliten in den letzten anderthalb Jahrhunderten größtenteils die gleichen geblieben sind. Hartmann hat gesellschaftliche Eliten durch vier Staatssysteme hinweg nach ihrer sozialen Herkunft klassifiziert, insgesamt wurden 2400 Profile erstellt. Das Ergebnis: Ob im Kaiserreich, der Weimarer Republik, dem Nationalsozialismus oder der Bundesrepublik – die Eliten des Landes stammen durchweg zu großen Teilen aus hohen sozialen Schichten, die Hartmann als Bürgertum und Großbürgertum bezeichnet.

Laut Hartmann sind Eliten jene, die durch ihren Beruf oder ihre Kapitalmacht maßgeblichen Einfluss auf die Gesellschaft ausüben – also Menschen, die ganz oben in der Verwaltung, der Justiz, der Politik und der Wirtschaft sitzen. Sie sind Teil einer komplexen Sozialstruktur, deren genaue Ausarbeitung in der Studie jedoch fehlt. Aus Hartmanns früheren Werken lässt sich allerdings seine zugrunde liegende Einteilung rekonstruieren: Das sogenannte Großbürgertum bestehe Hartmann zufolge aus großen Unternehmern mit über 100 Beschäftigten, deren Vorstandsmitgliedern und Geschäftsführern, Professoren, Oberlandesgerichtsräten und anderen hohen Beamten sowie reichen akademischen Freiberuflern. Das Bürgertum bestehe unter anderem aus größeren Unternehmern, leitenden Angestellten, höheren Beamten sowie nicht ganz so reichen akademischen Freiberuflern. Teil der Arbeiter sind un- oder angelernte Arbeiter, Facharbeiter aber auch Meister. Die Mittelschicht besteht dementsprechend aus dem Rest – mittleren Beamten unterschiedlicher Couleur, Bauern (mit Ausnahme von Großbauern), Angestellten oder Menschen mit kleinen Unternehmen. Diese Unterteilung ist recht schematisch, feinere Unterschiede – etwa Arbeitslogiken einzelner Berufe oder Habitus – kommen nicht vor. Dieser Vielfalt in der Gesellschaft, die sich in der Gegenwart noch durch eine komplexe, eher kulturelle Milieubildung verkompliziert, steht Hartmann zufolge eine relativ homogene Elite gegenüber.

Unterschiedliche Dynamiken in Politik und Wirtschaft

Am deutlichsten wird das bei den Wirtschaftseliten. Im Kaiserreich, in der Weimarer Republik, im Nationalsozialismus und – Überraschung – auch heute stammen rund 80 Prozent der Wirtschaftselite aus Bürger- und Großbürgertum, Erben inklusive. Innerhalb dieser exklusiven Gruppe gab es jedoch auch Veränderungen. Im Nationalsozialismus baute das Bürgertum seine Position massiv aus. Auch durch die Enteignung und Ermordung jüdischer Industrieller veränderte sich die Zusammensetzung der Wirtschaftselite.

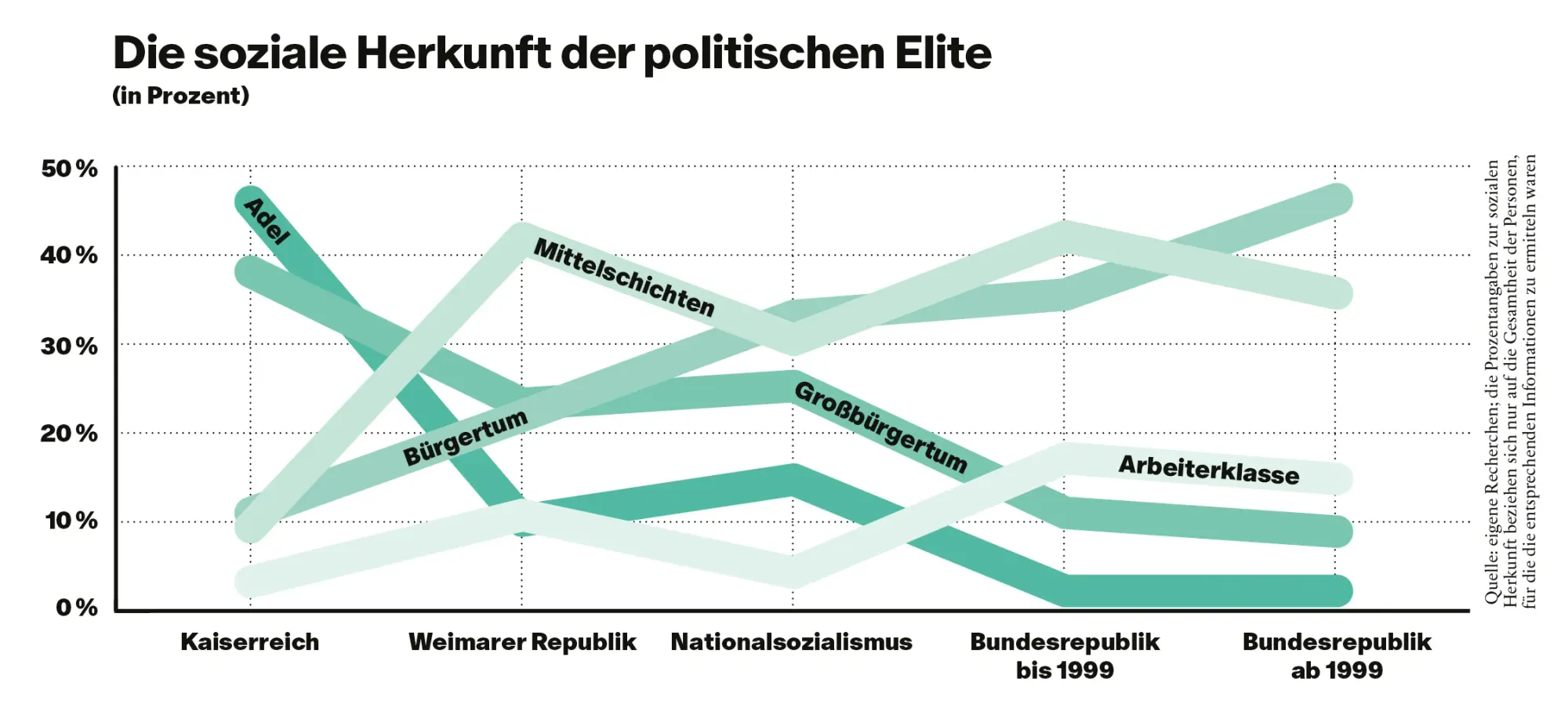

Während die Wirtschaftseliten allerdings eine recht starre soziale Gruppe sind, ist der Zugang zur politischen Elite wesentlich durchlässiger. Sie besteht bei Hartmann auf der Bundesebene aus Kanzler oder Kanzlerin und den Regierungskabinetten sowie auf Landesebene aus den Ministerpräsidenten und -präsidentinnen. Hartmanns Elitenbegriff ist sehr eng – wichtige Oppositionelle oder etwa Mitglieder des Bundestags werden nicht zur Elite gezählt. Auf jede soziale Öffnung der politischen Elite folgte bisher eine erneute soziale Schließung. Laut Hartmann wurden Eliten nur diverser, wenn die alte Elite an Legitimität und das (Groß-)Bürgertum an Macht verlor, woraufhin linke Parteien zeitweise das Vakuum füllen konnten. Das sei nach den beiden Weltkriegen der Fall gewesen, so der Soziologe.