Sind Zentralbanken die neuen Lenker der Geschichte? Angesichts der politischen Ereignisse der letzten Monate lässt sich ihre zentrale Rolle in der heutigen politisch-ökonomischen Governance kaum anzweifeln. Es ist kein Wunder, dass die Trump-Regierung die Kontrolle über die Federal Reserve Boards übernommen hat, Bankangestellte verklagte und versucht, die Institution zu einer Senkung der Zinssätze zu bewegen. Während bis in die 1980er Jahre die Mitarbeiter der Zentralbanken bestenfalls »glorifizierte Buchhalter« und Bürokraten waren, wie Dominik Leusder feststellt, haben sie sich im letzten Jahrzehnt zu immer mächtigeren historischen Akteuren entwickelt. Wir erleben Leudser zufolge einen Prozess, den der portugiesische Dichter Fernando Pessao einmal als »die Caesarisierung des Buchhalters« bezeichnet hat. In einer Zeit allgemeiner staatlicher Unfähigkeit, der Klimakrise und einer anhaltenden Dominanz des Finanzsektors, ist die Geldpolitik zum wichtigsten, wenn nicht sogar zum entscheidenden Bereich geworden, in dem moderne Staatskunst ausgefochten und entschieden wird. Trotz der breit verkündeten Rückkehr der Industriepolitik in den Industrieländern.

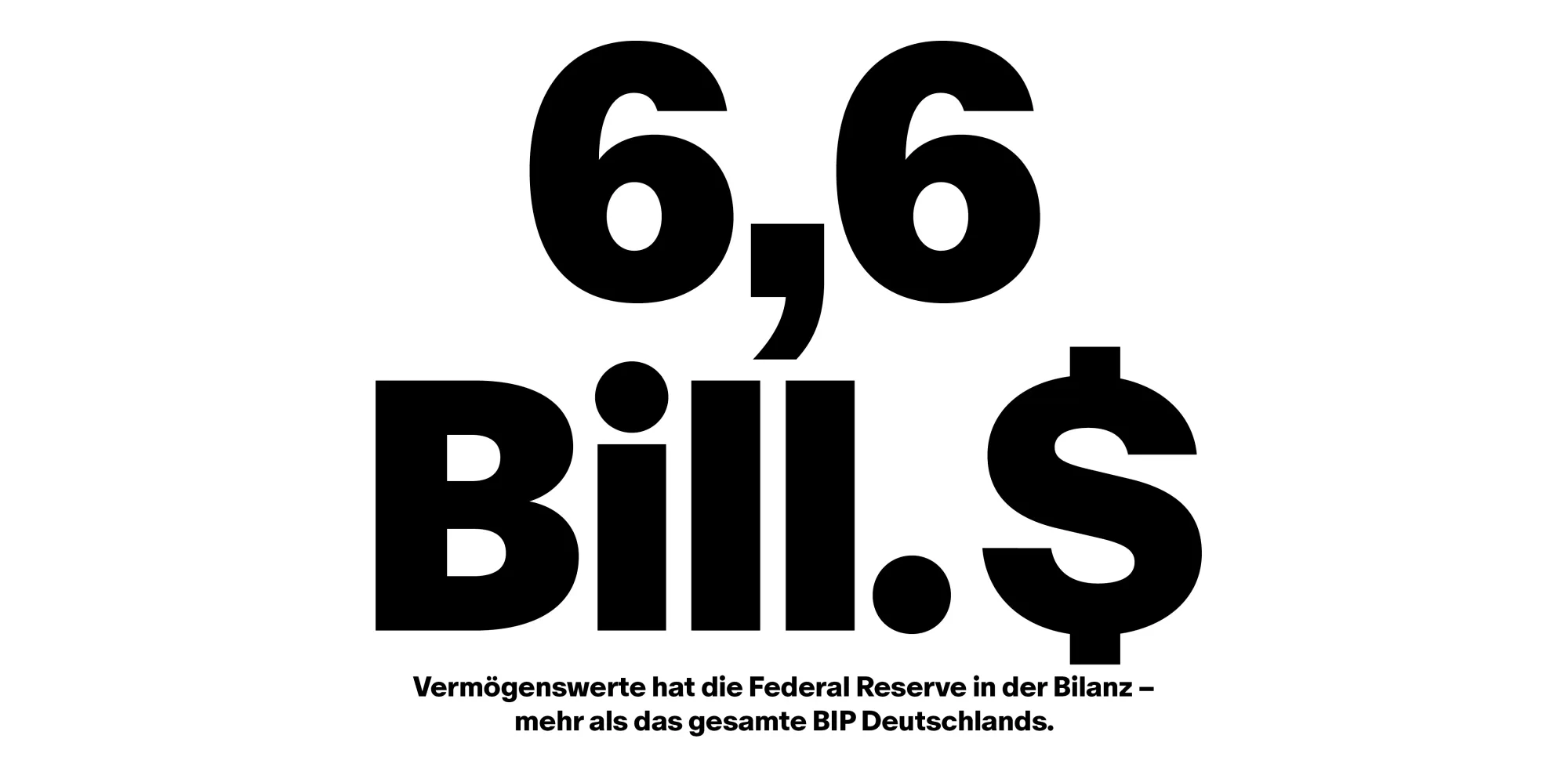

Der Großteil dieser Entwicklung ist auf die Geschichte der Krisenbekämpfung zurückzuführen, die nach der Kreditkrise von 2008 entwickelt wurde. Schon seit dem Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers im Jahr 2008 haben sich die Zentralbanken von historischen Normen gelöst und Billionen in das Bankensystem gepumpt. Alles, um das globale Finanzwesen und die Ersparnisse der Anleger von Deutschland bis Hongkong zu stabilisieren. Der Corona-Crash hat diese Entwicklung nur bestätigt und beschleunigt: Zentralbanken griffen wieder massiv in die Finanzmärkte ein. Keine der Zentralbanken der Welt glänzte dabei so sehr wie die amerikanische Federal Reserve. Während andere Banken wanken oder sich der politischen Führung beugen, handelt die Federal Reserve schnell und entschlossen und schützt vor einem finanziellen Zusammenbruch im Inland, während sie gleichzeitig Vermögenswerte im Ausland sichert. Nicht überraschend gilt die Fed oft als einer der größten Triumphe der kapitalistischen Staatskunst, von ihrer Gründung im Jahr 1913 unter Woodrow Wilson bis zu ihrer entscheidenden Rolle in der neoliberalen Gegenrevolution der 1980er Jahre unter Paul Volcker. Doch obwohl die Bank in dieser Zeitspanne zeitweise sehr konservativ schien, zeigte sich ihre Fähigkeit zum proaktiven Handeln 2008 mit aller Macht, als die New York Fed unter Timothy Geithner das globale Finanzsystem fast im Alleingang vor dem Zusammenbruch bewahrte.

Die entscheidende Rolle der Zentralbanken bringt auch strategische Dilemmata mit sich, insbesondere für die Linke. Besonders merkwürdig ist beispielsweise, dass Trumps Angriff auf eines der heiligsten Dogmen der neoliberalen Ära – die Unabhängigkeit der Zentralbanken – Teile der Demokratischen Partei in eine unangenehme Defensivhaltung gedrängt hat. Die Übernahme der nicht gewählten Federal Reserve wird als Übergriffigkeit des Trumpismus dargestellt – und nicht als Chance für eine demokratische Erneuerung. Seit ihrer Einsetzung als Hüterinnen des neoliberalen Wandels in den 1980er Jahren, in denen ihre Zinserhöhungen und brutale Inflationsbekämpfung den Arbeiterbewegungen historische Niederlagen bescherten, fungieren die Zentralbanken entweder als Rammbock für die Marktorientierung oder als unbehagliche Stabilisatoren der Marktwirtschaft nach 2008.

Können Zentralbanken für progressive Zwecke genutzt werden?

Anstatt die von der Kapitalistenklasse geschaffenen Institutionen der Zentralbank abzulehnen, fordern Progressive seit einiger Zeit, die Macht der Zentralbanken für neu erdachte soziale Zwecke zu nutzen. Wie der Politökonom Benjamin Braun in einem vielbeachteten Artikel feststellte, »ist die Zentralbankplanung bereits Realität«. Die Aufgabe bestehe darin, »das Finanzsystem in einen Sektor umzuwandeln, der auf das Gemeinwohl ausgerichtet ist, so wie die Infrastruktur«. Ähnlich sieht es der Historiker Quinn Slobodian: Er geht davon aus, dass die Zentralbanken den Übergang zu Volkswirtschaften fördern werden, »in denen Unsicherheit und Not gelindert werden«. Die Fed mag heute als Retterin des Kapitalismus auftreten, könnte aber morgen zu einer Waffe für eine progressive Finanzpolitik werden.

Was würde das konkret bedeuten, abgesehen von Liquiditätsspritzen und Konditionalitätsklauseln? Und inwieweit können wir vernünftigerweise erwarten, dass diese durch »technokratische Energie und Vorstellungskraft« erzielt werden? Die stillschweigende Übereinkunft ist, dass die Stabilisierung der Zentralbanken für das Überleben der Wirtschaft notwendig bleibt. Mit der Stabilisierung verstärken die Zentralbanker jedoch auch die bestehenden Ungleichheiten und stärken die Wirtschaftseliten auf der ganzen Welt. Selbst wenn die heutigen Zentralbanken demokratisiert werden könnten, wird diese »Demokratisierung« allein nicht genügen, wenn ihr Handlungsspielraum eingeschränkt bleibt und sie sich vor einem ambitionierteren Mandat der Umverteilung und der Neuausrichtung langfristiger Investitionen scheuen.

Wie weitreichend die Möglichkeiten – und Grenzen – der Forderungen nach einer Reform des Zentralbankwesens sind, wird deutlich, wenn man sie im Lichte der radikalen Kampagnen der amerikanischen Populistenbewegung des späten 19. Jahrhunderts betrachtet. Tatsächlich stammten die ersten Vorschläge für eine Bundesbehörde, die die Macht haben sollte, Geld zu drucken und Kredite umzuverteilen, nicht von Bankern und gut Betuchten, sondern von den Bauern, die verzweifelt nach Krediten und Investitionen suchten – den Farmers’ Alliances der 1870er und 1880er Jahre und der American People’s Party der 1890er Jahre. Während die Fed, um es mit den Worten der Ökonomin Ann Pettifor zu sagen, die »nicht rechenschaftspflichtige Zentralbank der Welt« und ihr Gouverneur der »technokratische Führer der Welt« sein könnte, waren einige der frühen Befürworter der Fed keineswegs elitäre Machthaber. Die radikalen Bauern der USA formulierten kühne Visionen von einer Zentralbank, die vom Volk kontrolliert wird, als Instrument der Kapitalallokation, der staatlichen Entwicklungspolitik und letztlich einer grundlegend anderen politischen Ökonomie.

Die Populistenbewegung forderte eine Geldpolitik jenseits des Goldstandards

Die amerikanische Populistenbewegung wirkt auf den ersten Blick wie ein ungewöhnlicher Vorläufer der heutigen Federal Reserve. Die Populisten und ihre People’s Party – ein Zusammenschluss von Landwirten aus dem Süden und Mittleren Westen – entstanden aus einer blühenden Genossenschaftsbewegung, die sich gegen niedrige Getreidepreise, knappe Kredite und hohe Frachtraten auflehnte. Die Partei kandidierte 1892 für das Präsidentenamt, 1894 für den Kongress und schloss sich 1896 mit den Demokraten zusammen, um sich danach über das gesamte politische Spektrum zu verteilen.

Mehr als alle ihre Zeitgenossen waren die Populisten von Fragen der monetären Zentralisierung und Kontrolle besessen – und ihr Aufstand gegen die herrschende liberale Orthodoxie beförderte einen höchst experimentellen Ansatz zur »Geldfrage«. Dafür gab es durchaus Präzedenzfälle. Seit den 1860er Jahren, als Präsident Lincoln zur Finanzierung des Bürgerkriegs sogenannte »Greenbacks« einführte (grüne Geldscheine), hatte die Vorstellung, dass der amerikanische Staat seine Autorität nutzen könnte, um die Geldmenge der Privatbanken zu kontrollieren, bereits die radikale Vorstellungskraft beflügelt. Die Populisten führten diese Greenback-Bemühungen bis in die 1880er Jahre fort. Eines der drängendsten Probleme des Jahrzehnts war die Kredit- und Währungsknappheit in ländlichen Gebieten, die einen Teufelskreis aus Deflation und Preisdruck nach unten antrieb. Die Populisten behaupteten, dass eine Ausweitung der Geldmenge produktive Investitionen fördern, die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse erhöhen und die Macht etablierter Händler brechen würde, deren Kontrolle über die Währung oft mit Preistreiberei einherging.

Die immer wiederkehrende Antwort der Greenbacker – von Geschäftsleuten, Kleinbauern und Intellektuellen gleichermaßen unterstützt – auf das Problem der Deflation war ein elastisches Geldangebot und eine sogenannte Fiat-Währung, die die Bindung Amerikas an den Goldstandard beendete. Sobald dieses Dogma des »stabilen« Geldes gebrochen und das Monopol der Privatbanken beendet worden war, könnte eine vollständig öffentliche Bank frei Geld ausgeben und die strengen Kreditbedingungen für Händler und Unternehmen lockern. Erschwingliche Kredite flössen in Regionen und Sektoren zurück, die durch das System der Privatbanken unterversorgt waren. Hier gingen die Reform der Zentralbank und der Widerstand gegen den Goldstandard Hand in Hand.

Das Abrücken der Vereinigten Staaten von diesem Standard war an sich schon ein kühnes Unterfangen. Es erforderte, dass die US-Regierung die Vorrechte der Privatbanken beschnitt und mit der Ausgabe von Geld begann. Populisten entwickelten eine spezifische Version dieses Vorschlags für öffentliches Geld. Der interessanteste davon wurde vom texanischen Geschäftsmann und autodidaktischen heterodoxen Ökonomen Charles Macune entwickelt. In den späten 1880er Jahren war Macune mit dem Scheitern eines eher freiwilligen Ansatzes konfrontiert, der auf landwirtschaftlichen Genossenschaften beruhte, und begann, die Rolle des amerikanischen Staates als Kreditgeber zu überdenken; er nannte das den »Subtreasury«-Plan, was so viel wie »Unterschatzkammer« bedeutet.

Der Grundgedanke des Plans war ebenso radikal wie einfach: Die Subtreasury sollte es amerikanischen Landwirten ermöglichen, ihr Getreide und andere Waren in staatlich verwalteten Lagern zu lagern, und ihnen je nach gelagertem Getreidevolumen verzinste Gutscheine mit einer Gültigkeit von bis zu einem Jahr ausstellen. Diese Gutscheine sollten als Geld zirkulieren – ähnlich wie Gold – und die Landwirte von kostspieligen Krediten befreien, sodass sie auf günstige Zeiten für den Verkauf ihrer Ernte warten konnten. Der Plan sah ein System staatlicher Banken vor, die dieses Einlagensystem verwalten und Kapital in Agrargemeinschaften umleiten könnten. Macune stützte sich in diesen Schriften teilweise auf die Vorschläge des französischen Sozialisten Pierre-Joseph Proudhon für eine »Volksbank«, die ebenfalls darauf abzielte, die Kreditschöpfung in der Gesellschaft zu erleichtern. In seiner Vision eines demokratischen Kreditsystems hoffte Macune, Lincolns Vision einer Gemeinschaft von Kleinbauern in ein Zeitalter der Konzerne zu überführen.