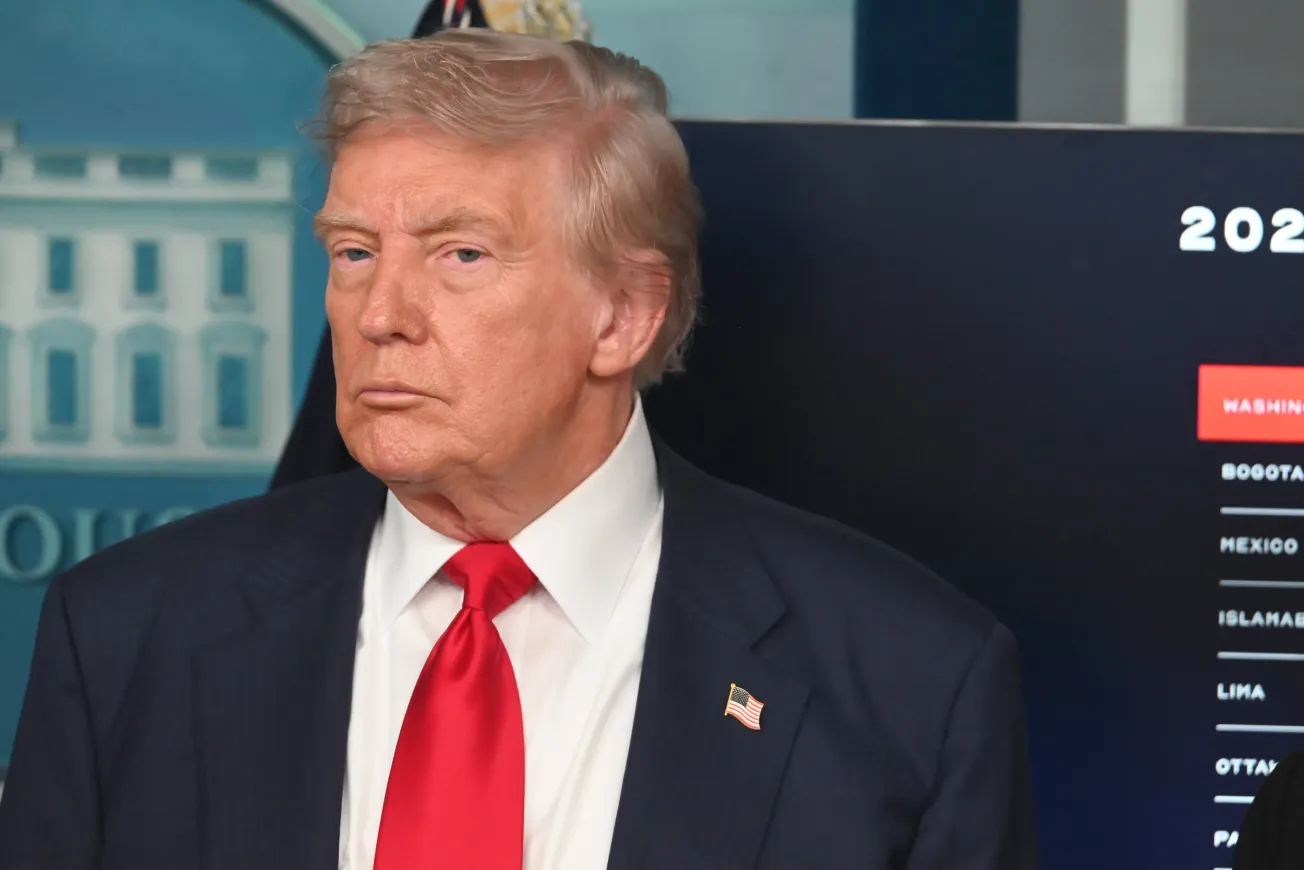

Kritiker haben die USA schon immer als egoistisches Land dargestellt, das seine Macht rücksichtslos ausspielt, ohne sich um das Wohl anderer zu kümmern. Die Handelspolitik von Präsident Donald Trump jedoch ist derart fehlgeleitet, unberechenbar und selbstzerstörerisch, dass selbst die am stärksten überzeichneten derartigen Beschreibungen schmeichelhaft erscheinen. Jedoch haben seine handelspolitischen Dummheiten auf verdrehte Weise auch das Versagen anderer Länder offengelegt, indem sie sie gezwungen haben, darüber nachzudenken, was ihre Reaktionen über ihre eigenen Absichten und Fähigkeiten aussagen.

Es heißt, der wahre Charakter eines Menschen offenbare sich im Angesicht von Widrigkeiten, und das gilt auch für Länder und ihre politischen Systeme. Trumps Frontalangriff auf die Weltwirtschaft war für alle ein Schock, aber er bot Europa, China und verschiedenen Mittelmächten zugleich Gelegenheit, deutlich zu machen, wer sie sind und wofür sie stehen. Er war eine Aufforderung, die Vision einer neuen Weltordnung zu formulieren, die die Ungleichgewichte, Ungerechtigkeiten und Unhaltbarkeit der alten Ordnung überwinden kann und nicht – im Guten wie im Schlechten – von der Führung eines einzelnen mächtigen Landes abhängt. Aber nur wenige haben sich dieser Herausforderung gestellt.

Die EU hätte die nötige Verhandlungsmacht

Die vielleicht größte Enttäuschung war in dieser Hinsicht die Europäische Union. Gemessen an der Kaufkraft ist sie fast so groß wie die USA – ihr Anteil an der Weltwirtschaft beträgt 14,1 Prozent, verglichen mit 14,8 Prozent für die USA und 19,7 Prozent für China. Zudem haben die meisten europäischen Länder trotz des jüngsten Aufstiegs der extremen Rechten einen Rückfall in den Autoritarismus vermieden. Als Ansammlung demokratischer Nationalstaaten, deren geopolitische Ambitionen andere nicht bedrohen, hat Europa sowohl die Macht als auch die moralische Autorität, eine globale Führungsrolle zu übernehmen. Stattdessen hat es erst herumgeeiert und sich dann Trumps Forderungen gebeugt.

Europas Ambitionen waren stets engstirnig und provinziell, doch ist nicht einmal klar, ob es mit seinem Einknicken vor Trump seinen eigenen unmittelbaren Interessen gedient hat. Der Handschlag-Deal zwischen Trump und der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen vom Juli sieht 50-prozentige Zölle auf europäische Stahl- und Aluminiumexporte, 15-prozentige Zölle auf die meisten anderen Exporte und die Verpflichtung Europas zu lächerlich hohen Energieimporten aus den USA vor. Selten hat sich die strukturelle Schwäche der EU als Zusammenschluss von Ländern ohne kollektives Identitätsgefühl deutlicher gezeigt.

Nur ein Land hat sich bisher gewehrt

China hat sich härter gezeigt, indem es mit eigenen Zöllen energisch zurückschlug und die Ausfuhr wichtiger Mineralien in die USA einschränkte. Trumps rachsüchtige, selbstzerstörerische Außenpolitik hat China geholfen, seinen Einfluss auszuweiten und seine Glaubwürdigkeit als verlässlicher Partner der Entwicklungsländer zu stärken. Doch hat es die chinesische Führung zugleich versäumt, ein praktikables Modell einer post-neoliberalen Weltwirtschaftsordnung zu formulieren. Insbesondere hat China wenig Interesse daran gezeigt, die beiden globalen Ungleichgewichte zu beseitigen, die es durch seinen eigenen großen Außenhandelsüberschuss und den Überschuss seiner inländischen Ersparnisse gegenüber den Investitionen verursacht hat.