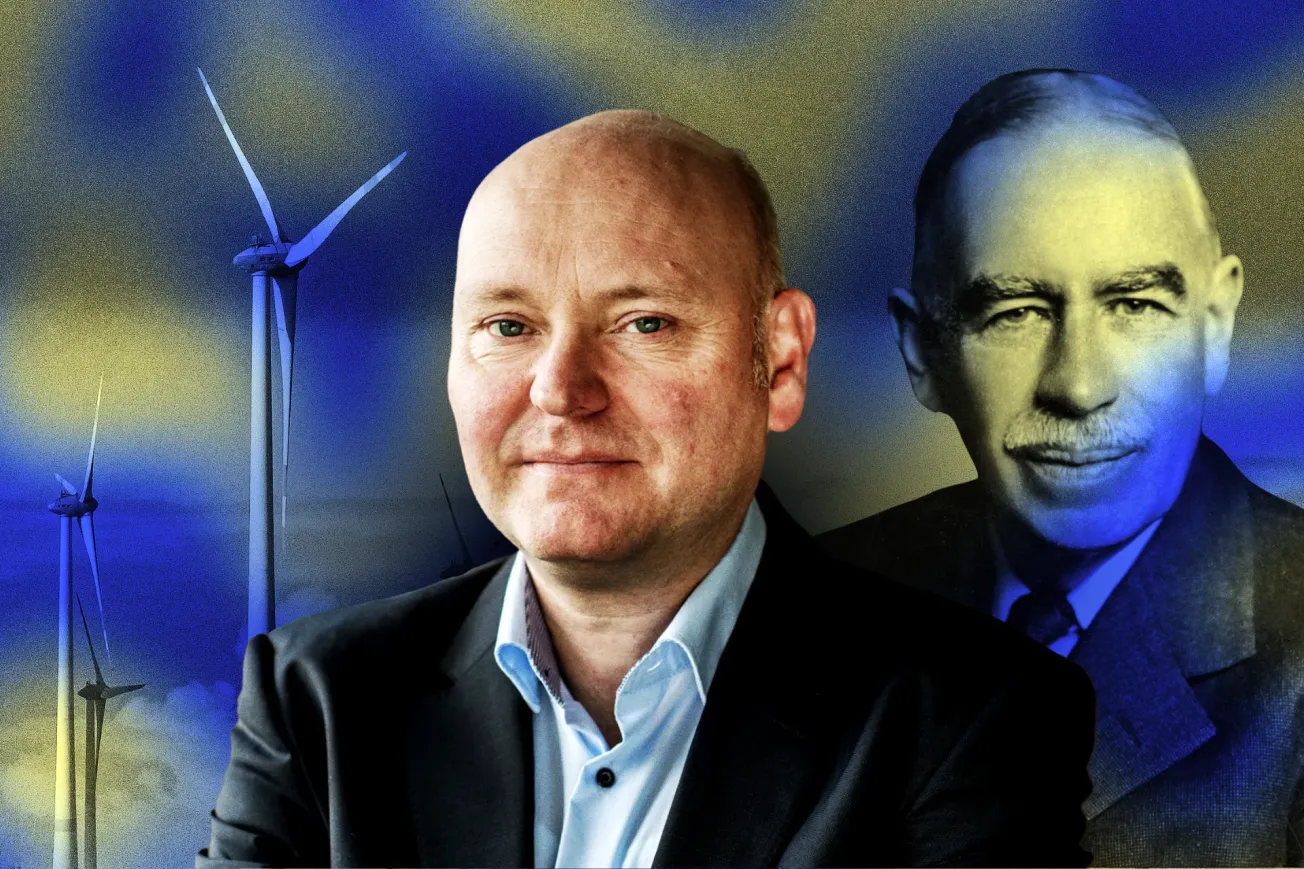

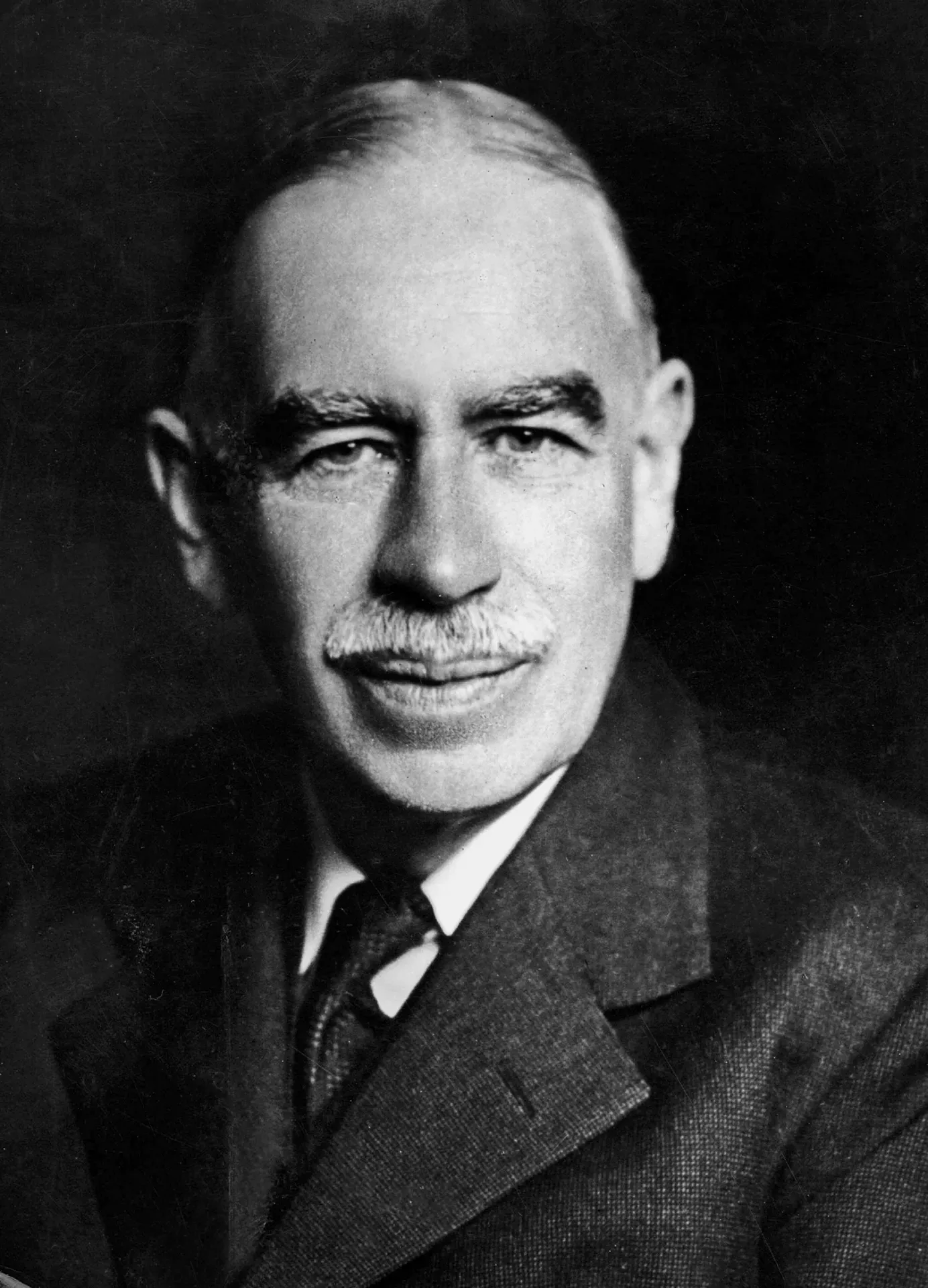

Als 1930 die Weltwirtschaftskrise einsetzte und die Arbeitslosigkeit sprunghaft anstieg, stellte der berühmte britische Ökonom John Maynard Keynes eine seiner weitreichendsten und optimistischsten Prognosen auf: »Ich würde vorhersagen, dass der Lebensstandard in fortschrittlichen Ländern in hundert Jahren vier- bis achtmal so hoch sein wird wie heute«, schrieb er in seiner Schrift Die wirtschaftlichen Möglichkeiten unserer Enkelkinder (Economic Possibilities of our Grandchildren). In der nahen Zukunft »muss jeder arbeiten, um zufrieden zu sein (...). Eine Fünfzehn-Stunden-Woche könnte das Problem für eine ganze Weile aufschieben. Denn drei Stunden Arbeit pro Tag reichen völlig aus, um den alten Adam in den meisten von uns zu befriedigen!« Keynes sah eine Zukunft voraus, in der der Konsumbedarf mit sehr wenig oder gar keiner Arbeit gedeckt werden könnte, in der aber die meisten Menschen nicht vollständig auf Arbeit verzichten wollen.

Keynes dachte auch über die Zukunft der Haushaltsarbeit nach und ging davon aus, dass diese nur einen geringen Teil der Zeit in Anspruch nehmen würde. »Wir werden mehr Dinge für uns selbst tun, als es heute bei den Reichen üblich ist, und nur allzu froh sein, kleine Pflichten, Aufgaben und Routinen zu haben.« Das würde den Menschen jedoch »vor seine wirkliche und beständige Aufgabe stellen, (...) wie seine Freizeit auszufüllen ist, die ihm die Wissenschaft und der Zinseszins verschafft haben«.

Wie jede wirklich gute Vorhersage ist die Prognose Keynes’ bemerkenswert, sowohl wegen der wichtigen Dinge, die er richtig erkannte – den enormen Anstieg des Pro-Kopf-Einkommens und der Freizeit –, als auch wegen dem, was sich aus Keynes’ Fehleinschätzung ergibt: wie viel wir noch arbeiten.

Bei der Beurteilung einer numerischen Vorhersage sollten wir vier Dinge beachten. Das erste und offensichtlichste ist das Maß. Hat Keynes die Größenordnungen ungefähr richtig geschätzt? Wenn die Zahlen nicht ganz stimmen sollten, hat er zumindest die Tendenz richtig erkannt? Als Nächstes muss unabhängig davon, ob die Zahlen stimmen oder nicht, geprüft werden, ob das Modell richtig war. Hat es die wichtigsten Triebkräfte der tatsächlichen Entwicklung berücksichtigt? Und schließlich muss gefragt werden, welchen Zweck die Prognose über die Zukunft zum damaligen Zeitpunkt hatte. Welche Wirkung sollte sie erzielen?

Tatsächlich hat Keynes das Wirtschaftswachstum richtig vorhergesagt, und zwar aus den richtigen Gründen. Die Pro-Kopf-Produktion ist in den reichen europäischen Ländern durch Produktivitätssteigerungen heute etwa vier- bis achtmal höher als 1930. Im Falle Deutschlands hat sich das BIP pro Kopf in realen Werten etwa versechsfacht. Keynes lag also in seiner optimistischen Grundeinstellung absolut richtig. Und sein Versuch, das in gerundeten BIP-Zahlen darzustellen, war an sich beachtlich. Die Idee eines langfristigen Wirtschaftswachstums war in den 1930er Jahren neu. Die Öffentlichkeit bewertete die Wirtschaftspolitik nicht regelmäßig anhand des BIP-Wachstums. Eine Prognose von Keynes’ Kühnheit zu wagen und dabei sowohl in Bezug auf das Ausmaß als auch die Richtung recht zu behalten, war also eine große Leistung.

Was die Arbeitszeit betrifft, so hat Keynes zumindest die grundlegenden Trends richtig erkannt. Die durchschnittliche Arbeitszeit ist deutlich zurückgegangen. Für Männer war das späte 19. und das frühe 20. Jahrhundert wohl die Zeit der höchsten Arbeitsbelastung. Vor der Industrialisierung im 19. Jahrhundert waren die meisten Menschen in der Landwirtschaft tätig, einer saisonabhängigen Beschäftigung. Und viele nahmen einfach zu wenig Kalorien zu sich, um sechs Tage, zehn bis zwölf Wochen zu arbeiten. Die langen Arbeitswochen der industriellen Revolution, in denen 54 bis 60 Wochenstunden ohne Urlaub keine Ausnahme waren, markierten den historischen Höchststand.

Seit diesem Höhepunkt sind die Arbeitszeiten der erwerbstätigen Männer schrittweise gesunken. Aber selbst in den reichsten und am wenigsten arbeitsintensiven Ländern wie Deutschland ist die Wochenarbeitszeit – bei 40 Stunden für Vollzeitbeschäftigte – weit höher als die 15 Stunden, die Keynes prognostizierte. Und für die andere Hälfte der Bevölkerung, die Frauen, wurde die keynesianische Vorhersage vollständig widerlegt. Es gab einen starken Anstieg der bezahlten Arbeit außerhalb des Hauses.

Wo irrte Keynes?

Eine Antwort liegt auf der Hand: beim Konsum. Der Konsumstandard ist dramatisch gestiegen. Wir arbeiten mehr, als Keynes vorhergesagt hat, weil er die Konsummöglichkeiten der Massenproduktion und unseren Wunsch nach Gütern und Dienstleistungen unterschätzt hat. 1930 waren etwa häusliche Einrichtungen für die Mehrheit selbst im reichen Europa noch rar gesät. Elektrifizierung, Zentralheizung, Motorisierung, Fernsehen, alltäglicher Massenkonsum, die Digitale Revolution, Ferienreisen, das alles war Zukunftsmusik.

Es ist leicht, das als individualistisch und moralistisch zu verurteilen. Eine ökologische Kritik tendiert manchmal in diese Richtung. Doch der Blick auf historische Beispiele hilft, unseren Horizont zu erweitern. Konsum ist nicht nur individuell. Schon zehn Jahre nach Keynes’ Prognose trieben Großbritannien und alle anderen Industriegesellschaften ihre Arbeitskräfte, einschließlich der Frauen, zu mehr Arbeit für den Zweiten Weltkrieg an. Krieg ist kollektiver Massenkonsum und muss mit harter Arbeit bezahlt werden. Zu den Dingen, die wir uns durch mehr Arbeitsstunden gemeinsam leisten, gehören aber auch Gesundheitsversorgung und Sozialfürsorge. Heutzutage sind in diesem Bereich in Deutschland ungefähr 40 Prozent der Arbeitskräfte beschäftigt, ein Vielfaches des Niveaus von 1930.