Wirtschaftsministerin Katherina Reiche hält Klimaschutz für politisch »überbetont«. Das sagte sie im Mai auf dem CDU-Parteitag. Die bisherigen Ausbauziele der erneuerbaren Energien sind für sie »völlig überzogen«. Damit verkörpert die Ministerin eine Haltung, die in den gegenwärtigen politischen und ökonomischen Debatten wiederkehrend auftaucht: »Wirtschaft first, Klimaschutz second.« Die Argumentation, wonach der politische Fokus angesichts schwacher Konjunktur, Trumps Zöllen und nach oben schnellender Verteidigungsausgaben auf der wirtschaftlichen Erholung liegen müsse, greift allerdings zu kurz. Denn der von Wirtschaftsministerin Reiche und ihren Mitstreitern konstruierte Widerspruch zwischen Wirtschaft und Klimaschutz existiert in dieser Form nicht. Im Gegenteil: Ein konsequent verfolgter Klimaschutz ist bereits mittelfristig von ökonomischem Nutzen, wie unsere Studie vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) zeigt. Dort vergleichen wir die wirtschaftlichen Effekte einer konsequenten Klimapolitik durch CO₂2-Bepreisung oder anderweitige Maßnahmen mit dem aktuellen klimapolitischen Status quo.

Klimaschäden müssen berücksichtigt werden

Je nachdem, wie konsequent die Dekarbonisierung vorangetrieben wird, entstehen durch den Klimawandel schließlich mehr oder weniger zusätzliche Kosten. Basierend auf den Daten des »Network for Greening the Financial System« (NGFS) sowie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung lassen sich die Schäden durch die Klimakrise genauer quantifizieren. Vergleicht man das Szenario einer weltweit unveränderten Klimapolitik mit dem einer effektiven Umsetzung des Pariser Klimaziels zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 °C, so wäre bereits zur Jahrhundertmitte 2050 im Euroraum mit zusätzlichen Klimaschäden in Höhe von etwa 5 Prozent des BIP zu rechnen. Diese Zahl lässt sich auf eine permanent niedrigere Produktivität infolge der Erderwärmung zurückführen, etwa durch unfruchtbarere Böden oder den Anstieg des Meeresspiegels. Akute Klimaschäden durch Extremwetterereignisse sind hierbei noch nicht berücksichtigt, unter deren Einbeziehung würde der Effekt noch größer ausfallen.

Für eine Simulation der zu erwartenden Wirtschaftsleistung in den kommenden Jahrzehnten müssen neben den prognostizierten Klimaschäden jedoch auch die Kosten der Klimapolitik einberechnet werden. Schließlich sorgen Maßnahmen zur Vermeidung von Treibhausgasemissionen wie die CO₂2-Besteuerung anfänglich für negative Effekte auf das Bruttoinlandsprodukt. Nichtsdestotrotz liegt die zu erwartende Wirtschaftsleistung im Euroraum für den Fall einer konsequent auf die Erreichung des 1,5-Grad-Ziels ausgerichteten Klimapolitik bereits ab 2040 über dem Vergleichsszenario einer weltweiten Fortführung des bisherigen klimapolitischen Status quo. Bis 2050 lässt sich sogar ein jährliches Plus von 3,5 Prozent des BIP prognostizieren.

EU-Klimafonds rechnet sich

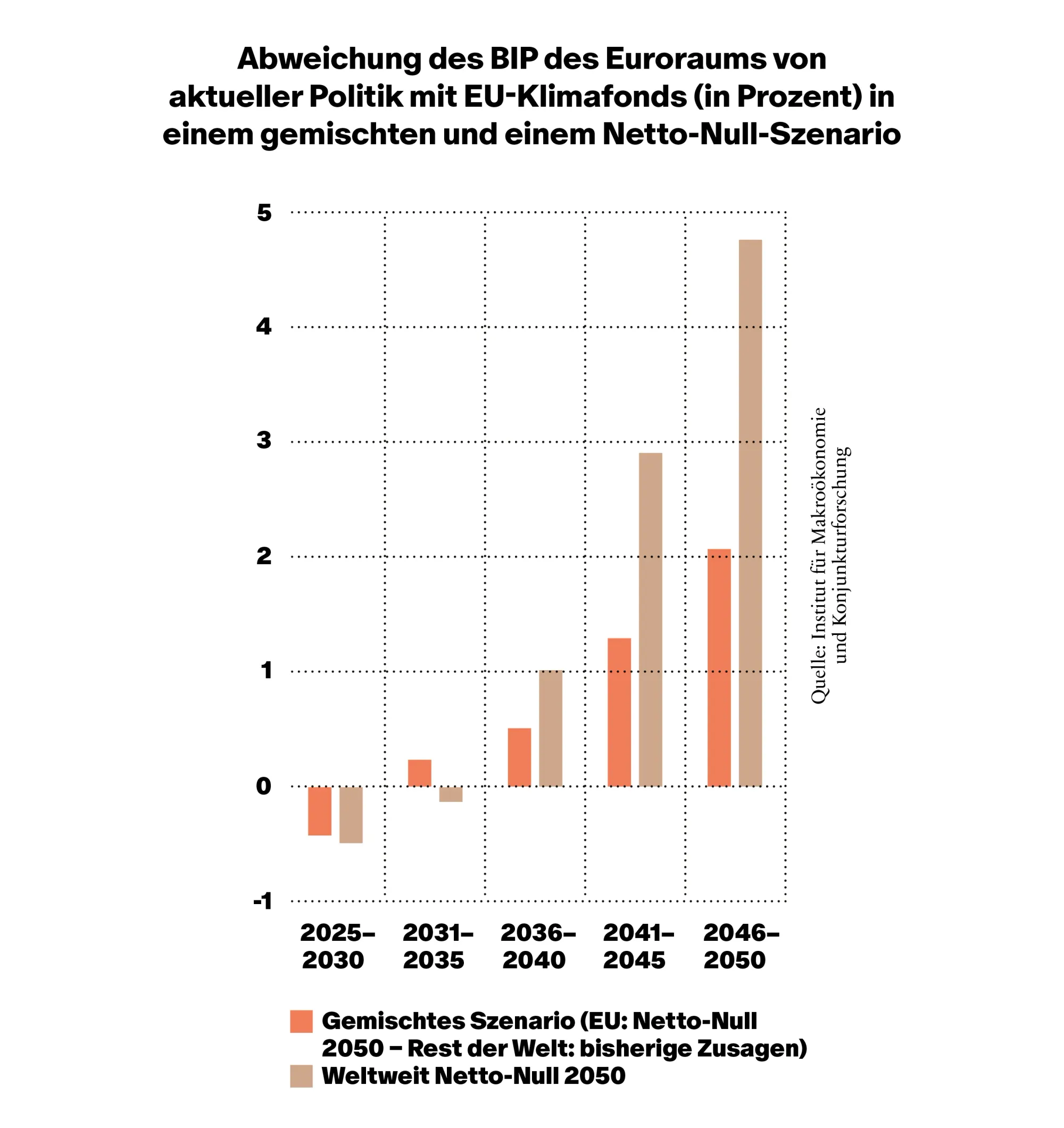

Der ökonomische Nutzen des Klimaschutzes lässt sich zusätzlich stärken, wenn die konsequente CO₂2-Bepreisung mit einer grünen europäischen Investitionsoffensive kombiniert wird. Für diese Analyse nehmen wir in unseren Simulationen an, dass die europäischen Staaten zwischen 2027 und 2034 jährlich rund 1 Prozent ihres BIP über einen gemeinsamen kreditfinanzierten Investitionsfonds zur Klimatransformation ausgeben. Dieser orientiert sich mit insgesamt etwa 170 Milliarden Euro jährlich an dem im Draghi-Report geschätzten grünen Investitionsbedarf. Das Geld würde vor allem in ein nicht-fossiles Energiesystem und eine klimafreundliche Produktion investiert. Mithilfe dieses grünen Investitionsfonds ließen sich nicht nur die anfänglichen Kosten des Klimaschutzes abmildern, sondern das zu erwartende BIP würde im Vergleich zur Fortsetzung des klimapolitischen Status quo bereits zwischen 2036 und 2040 um 1 Prozent höher ausfallen. Im Zeitraum von 2041 bis 2045 betrüge der Vorsprung beim BIP schon knapp drei Prozent, zwischen 2046 und 2050 sogar knapp fünf Prozent.