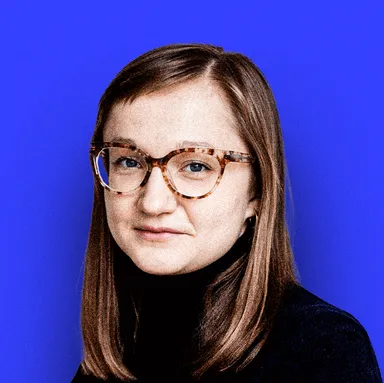

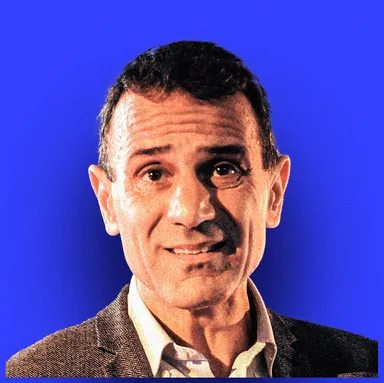

Costas Lapavitsas ist Ökonom, Professor am SOAS College der University of London und ehemaliges Mitglied des griechischen Parlaments für SYRIZA. Als zentrale Stimme kritisierte er die Austeritätspolitik während der Eurokrise und veröffentlichte 2018 das Buch The Left Case against the EU sowie 2023 gemeinsam mit dem EReNSEP Writing Collective das Buch The State of Capitalism. Im Interview mit Julia Werthmann blickt er auf die Schulden- und Eurokrise Griechenlands zurück und wie sich der Kapitalismus in Europa bis heute weiterentwickelt hat.

Vor zehn Jahren hat der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble Ihrem Geburtsland ein Ultimatum gesetzt: das Austeritätsprogramm der Troika akzeptieren oder finanzielle Unterstützung verlieren. Damals argumentierten Sie, Griechenland solle die EU verlassen. Das tat es nicht, sondern akzeptierte die Austerität. Wie ist die Lage heute?

Es ist eingetreten, was ich und meine Kollegen vorhergesagt haben: Eine Stabilisierung der Wirtschaft, aber ohne signifikantes Wachstum. Zwar ist die Situation heute eine andere, aber die Verluste der Krise wurden nie vollständig aufgeholt. Das Bruttoinlandsprodukt ist sehr niedrig, das Pro-Kopf-Einkommen ist eines der niedrigsten in der Währungsunion. Die Aussichten auf ein schnelles Wirtschaftswachstum sind düster. Kurz gesagt: Der griechische Kapitalismus stagniert.

Wie geht es den Griechinnen und Griechen?

Wenn der Kapitalismus stagniert, fallen die Menschen nicht plötzlich massenhaft in Armut, wie während der Krise. Dennoch kommt die Mehrheit kaum über die Runden, während es der oberen Schicht blendend geht. Die Ungleichheit ist enorm. Hinzu kommt die Korruption. Obwohl die Steuerreformen der Troika elektronische Kontrollen eingeführt haben, breiteten sich andere Korruptionsformen aus. Sie entsteht in den großen Unternehmen und dehnt sich über die gesamte Gesellschaft aus. Wenn die Löhne nicht steigen und indirekte Steuern die Waren noch teurer machen, suchen die Menschen nach anderen Wegen, um über die Runden zu kommen.

Warum stagniert der griechische Kapitalismus?

Wegen anhaltend geringer Investitionen. Obwohl die Austerität günstige Bedingungen für große Unternehmen geschaffen hat, investiert weder griechisches noch ausländisches Kapital. Zudem verlassen Hunderttausende gut ausgebildete Arbeitskräfte Griechenland, weil es ihnen kein gutes Leben bietet. Das ist – mit der Kapitalakkumulation – eine tödliche Mischung für die Wirtschaft.

Wenn Austerität die Wirtschaft abwürgt, nützt sie auch dem Kapital nicht. Deshalb argumentiert Ihre Kollegin Clara Mattei: Sie war nie als Wirtschaftspolitik gedacht, sondern sollte die Arbeiterschaft disziplinieren. Stimmen Sie zu?

Austerität dämmt die Inflation ein, indem sie die Einkommen drückt. Das Finanzkapital nutzt sie zur Kontrolle der Inflation, denn sie ist der Feind aller Gläubiger. Wenn der Kapitalismus jedoch in die Krise gerät, wird Austerität schnell aufgegeben. Während der Pandemie haben die Staaten enorme Summen in die Hand genommen, um das Kapital zu unterstützen.

Während Deutschland einst der stärkste Verfechter der Sparpolitik war, hat es nun die Schuldenbremse für Militär und Infrastruktur gelockert. Ähnliches passiert in der EU? Erleben wir ein Ende der Sparpolitik?

Die Situation ist paradox. In einigen Teilen Europas beobachten wir Sparpolitik, während es in anderen Teilen, wie in Deutschland, eine Lockerung gibt. Seit der Wiedervereinigung in den 1990er Jahren hat der deutsche Kapitalismus auf Exporte gesetzt. Die wahre Exportmacht der Welt ist nicht China, sondern Deutschland. Um wettbewerbsfähig zu sein, muss jedoch genügend investiert werden – und genau das ist in Deutschland nicht passiert.

Dennoch florierte der deutsche Kapitalismus jahrzehntelang. Warum?

Er blieb aus zwei Gründen wettbewerbsfähig. Erstens wurden die Löhne von den frühen 1990er bis zu den frühen 2010er Jahren eingefroren und die Inflation niedrig gehalten. Zweitens kam billige Energie aus Russland.

Beides ist nicht mehr der Fall. Lockert Deutschland deshalb die Schuldenbremse?

Ja, die deutsche Industrie gerät global betrachtet ins Hintertreffen. Deutschland stellt exzellente Verbrennungsmotoren, Werkzeugmaschinen und Chemikalien her. Aber das sind die Technologien von gestern. Mangelnde Investitionen und Innovationen haben das deutsche Modell an sein Ende gebracht. Die Schuldenbremse für Militär und Infrastruktur zu lockern, ist eine Antwort darauf – auf das Scheitern dieser ökonomischen Strategie in Kombination mit der geopolitischen Lage.

Abonniere unseren kostenlosen Newsletter, um diesen Text weiterzulesen:

Zum NewsletterGibt’s schon einen Account? Login