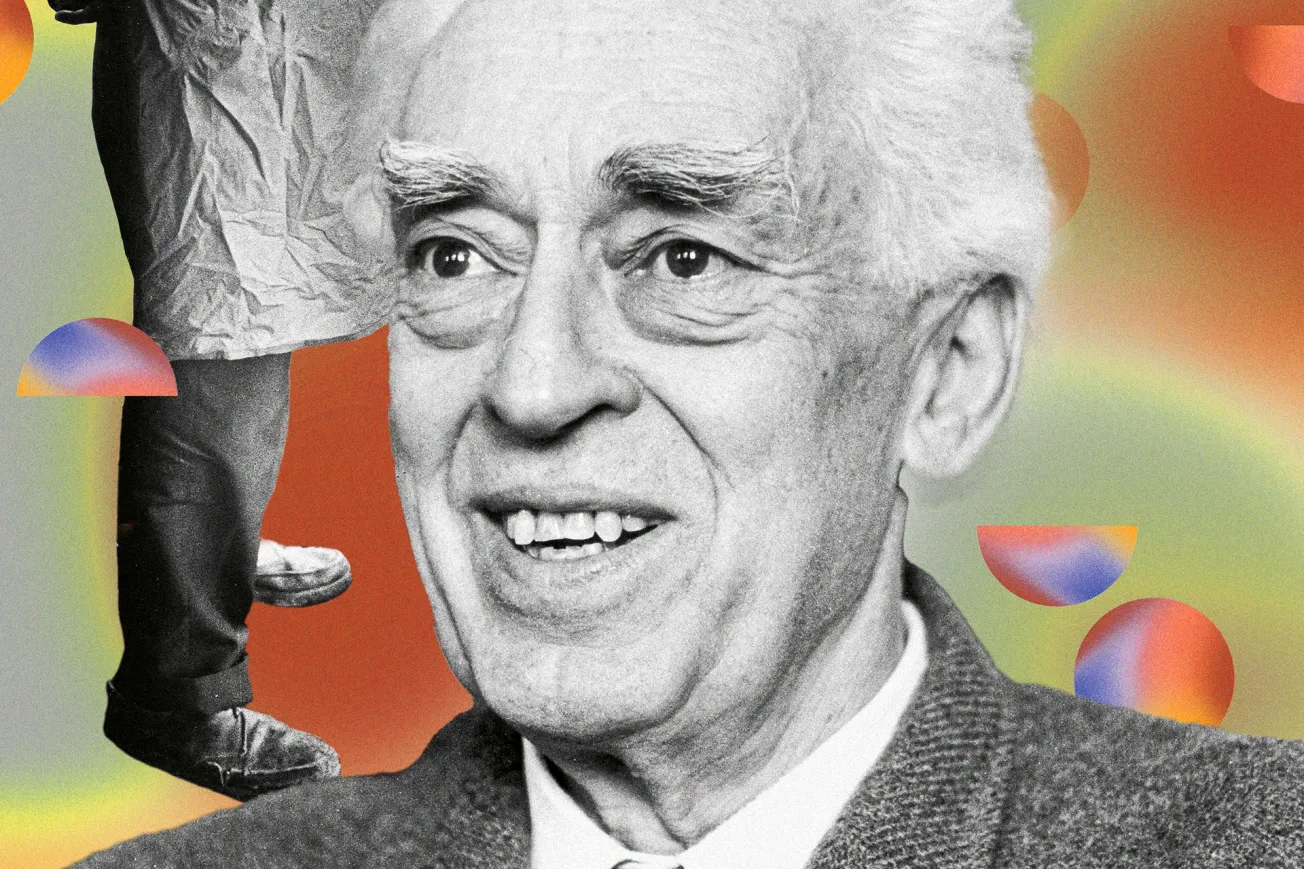

Wer in den 1950er-Jahren über den beschaulichen Campus der Universität Cambridge in England schlenderte, wurde dabei oft von einer schattenhaften Gestalt mit aufmerksamem Blick beobachtet. Die Präsenz des Herren, der auch im Sommer stets einen schwarzen Mantel, Mütze und Schal trug, löste unter den Studenten Diskussionen aus. Wer war er und was machte er an der Universität?

Nachforschungen brachten nur wenig Licht ins Dunkle. Offenbar war der Mann Italiener, hieß Piero Sraffa und war seit Jahrzehnten gewählter Fellow am Trinity College. Seine letzte Forschungsarbeit hatte er allerdings im Jahr 1926 veröffentlicht und auch sonst hielt er keine Vorlesungen. Die Studierenden dachten daher zunächst, er sei ein unproduktives Überbleibsel einer vergangenen Epoche, als die Uni noch ein exklusiver gentlemen’s club war. Erst später erkannte einer von ihnen, ein gewisser David Harvey, dass Sraffa zu der Zeit gerade sein Hauptwerk Warenproduktion mittels Waren abschloss, welches das Fundament ökonomischen Denkens erschütterte: die Werttheorie.

Dieses schmale und trockene Buch, das 1960 erschienen ist, ist bis heute – wie sein Autor – schwer zu fassen. Mit über 30 Jahren Entstehungszeit ist es einer der am längsten gereiften Beiträge der ökonomischen Theorie überhaupt. Es ist in der Tat ein Werk aus einer vergangenen Epoche, das heutzutage wegen des wissenschaftlichen Publikationsdrucks mit einer Schreibgeschwindigkeit von knapp über drei Seiten pro Jahr so nicht mehr verfasst werden könnte.

Sraffa ging es um nicht weniger als eine Fundamentalkritik der Neoklassik und eine Renaissance des »verdrängten und vergessenen« Ansatzes der klassischen Ökonomik von Adam Smith, David Ricardo und Karl Marx. An der Stelle von Robinson Crusoe, der auf seiner einsamen Insel mit Freitag Kokosnüsse tauscht – der Mythos der Neoklassik – begegnet uns hier der Machtkampf der gesellschaftlichen Klassen über das Surplus (Überschuss, Mehrprodukt) der Produktion. Doch der Reihe nach: Wer war Sraffa und wieso war für ihn das »Studium des Surplus das wahre Objekt der Ökonomik«?

Eine Freundschaft, die Geschichte schrieb

Piero Sraffa wurde 1898 in eine reiche jüdische Familie in Turin geboren, einer zu der Zeit aufstrebenden Industriestadt. Sein Vater Angelo Sraffa war Wirtschaftsjurist und jahrelang Dekan der Universität Bocconi in Mailand. Pieros frühes Leben war von vielen Umzügen und Reisen geprägt; erst in seinen Dreißigern, in Cambridge, blieb er dauerhaft an einem Ort. Durch einen gemeinsamen Lehrer lernte Sraffa an der Universität Turin den Sarden Antonio Gramsci kennen, der sich als wortgewandter Schreiber und Aktivist der lokalen Arbeiterbewegung einen Namen gemacht hatte. Nach Ende des Ersten Weltkriegs war in der Stadt der riesigen FIAT-Werkshallen der offene Klassenkampf ausgebrochen. Streiks, Demonstrationen und gar Fabrikbesetzungen waren an der Tagesordnung – und die Arbeiter schienen zu gewinnen.

In seiner Zeitschrift L’Ordine Nuovo (Die Neue Ordnung) schrieb Gramsci 1919 noch vom Ende des Kapitalismus durch die straff organisierte Arbeiterklasse. Sraffa, sein »besonderer Korrespondent«, unterstützte ihn mit einigen Übersetzungen und Berichten, während er sich an der London School of Economics aufhielt. Dort begegnete er dem damals schon weltberühmten Ökonomen John Maynard Keynes, der seinen Werdegang entscheidend beeinflussen würde. Doch schon wenig später hatte sich der Wind gedreht: 1922 putschte sich Benito Mussolini in der faschistischen Gegenrevolution an die Macht. Als Erstes machte er sich daran, die Kommunisten, Sozialisten und ihre Sympathisanten zu verfolgen. Sraffa und Gramsci gerieten, wie unzählige andere, ins Fadenkreuz des Staates.

Zusätzlichen Ärger mit dem Duce handelte sich Sraffa mit einer Analyse der italienischen Bankenkrise ein, in der er sich regimekritisch äußerte: »Aber selbst wenn diese Gesetze an sich nicht sinnlos wären, was könnten sie nützen, solange die Regierung bereit ist, sie als erste zu brechen, sobald sie von einer Bande von Bewaffneten oder einer Gruppe dreister Finanziers erpresst wird?« Brisant war, dass er – von Keynes angefragt – diese Sätze auf Englisch für ein internationales Publikum geschrieben hatte. Mussolini sorgte sich um das Vertrauen in italienische Banken und forderte seinen Vater Angelo dazu auf, Piero vom Rückzug der Schrift zu überzeugen – vergeblich. Die hohe Stellung als Wissenschaftler schützte die Sraffas noch vor den Faschisten.

Gramsci hatte nicht so viel Glück: 1926, zwei Jahre nach seiner Ernennung zum Generalsekretär der kommunistischen Partei, wurde er verhaftet und begann eine lange und qualvolle Zeit in den Kerkern des Diktators. Sraffa war davon erschüttert und half ihm, wo er nur konnte. Er schmuggelte für Gramsci bis zu dessen Tod 1937 Bücher, Stifte und Hefte aus den Gefängnissen ein und aus. So half Sraffa mit, Gramscis berühmte Gefängnishefte für die Nachwelt aufzubewahren. 1927 wurde auch für ihn in Italien die Luft zunehmend eng. Dank der Verbindungen zu Keynes, der ihn für »a man of unusual ability and originality« hielt und sich für den Ärger durch den regimekritischen Artikel verantwortlich fühlte, wurde ihm eine Professur in Cambridge angeboten.

Politisches Exil im Cambridge Circus

Sraffa hatte sich kurz zuvor mit einer hellsichtigen Analyse der theoretischen Probleme steigender Skalenerträge das notwendige Ansehen verschafft. Diese Erträge liegen vor, wenn sich der Produktionsoutput bei einer Erhöhung der Inputs um einen Faktor X um mehr als X vergrößert, was zu fallenden Durchschnittskosten führt. Sie sind gerade in Sektoren mit hoher Wertschöpfung weit verbreitet. Sraffa arbeitete heraus, dass diese mit dem Idealbild vollkommener Konkurrenz unvereinbar sind. Mit steigenden Skalenerträgen verschwindet die steigende Angebotskurve und damit die elegante Symmetrie zur Nachfragekurve um ein Gleichgewicht, wie sie der Engländer Alfred Marshall lehrte, damals die unangefochtene Autorität im Fach. Sraffa erkannte, dass »Marktwirtschaft« wegen dieser Skaleneffekte meistens »Oligopol« oder gar »Monopol« bedeutet.

In Cambridge wurde er Mitbegründer des Circus, einem Kreis von Wissenschaftlern um John Maynard Keynes. Dort schloss er sich den anregenden Diskussionen um Keynes’ Vom Gelde (1930) und Allgemeine Theorie (1936) an und ging seiner intellektuellen Leidenschaft nach: die abstrakte Werttheorie. So begann er seine Arbeit an Warenproduktion mittels Waren, die von zwei glücklichen Umständen in Cambridge geprägt wurde. Erstens bekam Sraffa dank Keynes’ Einsatz den Auftrag, David Ricardos Gesamtwerk herauszugeben. Nicht nur konnte er den Stoff editieren, der ihm die Basis seiner Kritik und seines Gegenentwurfs lieferte. Er konnte durch die neue Stellung als Bibliothekar der Wirtschaftsfakultät auch der universitären Lehre aus dem Weg gehen, die ihm als introvertierte Person viel abverlangte. Vor allem aufgrund dieser philologischen Detektivarbeit verzögerte sich sein Hauptwerk um viele Jahre.

Zweitens wurde sein Ansatz von einem befreundeten Philosophen geprägt, der mit dem Versuch, die logischen Verwirrungen seines eigenen Fachs zu entknäueln, Berühmtheit erlangt hatte: Ludwig Wittgenstein. Genauso wie Wittgenstein mit radikaler Reduktion und formaler Strenge zeigen wollte, dass die meisten philosophischen Probleme nur auf dem »Missverständnis der Logik unserer Sprache« beruhen, wollte Sraffa die logische Basis der Ökonomik durch die Eliminierung überflüssiger Konzepte wie »Nutzen«, homogenes Kapital und »Grenzproduktivität« erneuern. Offensichtlich nahm sich Sraffa Wittgensteins Diktum zu Herzen: »Was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen; und wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen.«

Warenproduktion mittels Waren

Wie schon dem Titel Sraffas Buch zu entnehmen ist, steht die Problematik der Produktion im Kreislauf im Vordergrund. Um Waren herzustellen, braucht es erst einmal Waren: Arbeitskraft, Rohstoffe, Energie. Wie verhalten sich also Löhne, Preise und Profite in einem System, das sich selbst reproduzieren muss? Seine Darstellung der Materie verläuft von der Subsistenzwirtschaft, in der die Wirtschaft genauso viel produziert, wie sie verbraucht, bis zur Produktion mit einem Surplus. Aus diesem Surplus beziehen die Unternehmen ihre Profite und die Arbeiter ihre Löhne – die Verteilung wird jedoch außerhalb des Modells, von den jeweiligen politisch-ökonomischen Verhältnissen vorgegeben.

Die produzierenden Sektoren, nehmen wir Landwirtschaft und Industrie, sind miteinander verflochten: Zur Produktion von Weizen wird Eisen benötigt und umgekehrt. Es gibt Basisprodukte wie Eisen und Weizen, die in die Produktion aller anderen Produkte eingehen, sowie Nicht-Basisprodukte wie beispielsweise Schweine, die für die eigene Reproduktion benötigt werden, nicht aber für das Gesamtsystem. Die Preise von Eisen und Weizen beeinflussen somit alle anderen Preise und die Profitrate im System; die Preise von Schweinen spielen dafür keine Rolle. So lassen sich die Beziehungen zwischen wirtschaftlichen Sektoren in ihrer jeweiligen Stärke detailliert abbilden.

Formal stellt Sraffa die Produktion als mathematisches Modell dar, das aus der Matrizenalgebra der Mengen, der Preise und einer verbindenden Funktion besteht. Das alte Problem der Klassiker, einen festen Wertmaßstab zu finden (Geld? Arbeit? Moderner: Energie?), löst er durch die geschickte Konstruktion der »Standardware«. Die Preise können direkt aus den Produktionsverhältnissen bestimmt werden, ohne Bezug auf die Nachfrage. Das unterscheidet die »objektive« von der »subjektiven« Werttheorie der Neoklassik, die auf dem individuellen Nutzenkalkül der Akteure beruht. Dort wird der Preis mit dem Wert gleichgesetzt, hier ist der Wert der Waren durch die Kosten ihrer Reproduktion bestimmt. Die wesentliche Eigenschaft von Sraffas Modell ist die Verteilungsabhängigkeit der Preise. Wenn sich die Lohnrate ändert, wälzen sich gleichzeitig alle Preise auf eine Weise um, die sich nicht auf allgemeine Art bestimmen lässt. Damit gibt es auch kein »Gesetz« von Angebot und Nachfrage mehr.

Im Ergebnis ist Sraffas Modell für die Neoklassik – er nennt es den »Marginalismus« – also destruktiv. Ohne wohldefinierte Angebots- und Nachfragekurven für den »Produktionsfaktor« Kapital bricht das theoretische Konstrukt in sich zusammen. Wie im Vorwort des Buches angedeutet, zog Sraffa diese Schlüsse nicht selbst, sondern überließ die Aufgabe seinen »jüngeren und besser gewappneten« Anhängern. Diese begannen die sogenannte »Kapitalkontroverse« zwischen der Uni Cambridge in England und dem MIT in Cambridge, Massachusetts. Letztere wurde von gleich zwei Nobelpreisträgern vertreten, Paul Samuelson und Robert Solow. Nach anfänglichem Widerspruch räumte Samuelson die Niederlage ein, was aber erstaunlicherweise nicht zu einer Revision der zugrundeliegenden Theorie führte – bis heute nicht. Das wirft ein Schlaglicht auf die Unfähigkeit der Volkswirtschaftslehre, ihre Standardmodelle zu erneuern.

Sraffas Buch intervenierte ebenfalls in der Debatte um die marxistische Arbeitswertlehre. Bekanntlich hatte Karl Marx Das Kapital nie fertiggestellt. Das galt insbesondere für seine Gleichungen in Band 3, die zeigen sollten, wie sich Arbeitswerte in relative Preise transformieren lassen. Mit Sraffas Modell ließ sich zeigen, dass ein direkter Zusammenhang zwischen Werten und Preisen nur dann existiert, wenn das gesamte Surplus vom Lohn beansprucht wird. Das kann in einer kapitalistischen Ökonomie nur ein Sonderfall sein, weil sich Kapitalisten immer einen Teil des Surplus in der Form von Profit aneignen werden. Das im Marxismus formulierte »Transformationsproblem« entpuppt sich in Sraffas Lesart als Scheinproblem – nicht falsch, sondern schlicht überflüssig. Für das Ergebnis braucht es lediglich die physischen Produktionsmengen und den Reallohn. Das entspricht einer Präzisierung, aber keiner Ablehnung der Arbeitswertlehre, denn er zeigt ebenfalls, wie sich alle produzierten Güter – auch Produktionsmittel – mathematisch auf vergangene Arbeit reduzieren lassen. Die Arbeit schafft alle Werte – aber sie bestimmt nicht alle Preise.

Sraffas Erbe

Da Sraffas Intervention von den Rändern der Disziplin erfolgte, hat er wenig direkten Einfluss ausüben können. Außerdem hatte der Ökonom Wassily Leontief – unabhängig von ihm – die wesensverwandte Input-Output-Rechnung entwickelt, die bereits in allen drei ideologischen Blöcken des Kalten Kriegs zur Anwendung kam, als Sraffas Buch veröffentlicht wurde. Sein Entwurf wurde von seinen Schülern, unter anderem Pierangelo Garegnani an der Universität Roma Tre, das heute ein Forschungszentrum zu Sraffa unterhält, in einer Synthese mit Keynes zum »Surplus-Ansatz« weiterentwickelt.

Sraffas Ansatz ist ein hilfreiches Mittel, um die Komplexität der Realwirtschaft zu reduzieren. Zum Beispiel greift die Professorin und Surplus-Herausgeberin Isabella Weber auf Leontief und Sraffa zurück, um den Einfluss einzelner Güterpreise auf die Inflation in den USA zu schätzen. Durch Modellerweiterungen kann zudem die ökologische Dimension des Surplus berücksichtigt werden: die CO₂-Emissionen, der Flächenverbrauch und viele weitere Variablen. Hier hat die Wirtschaftspolitik also ein mächtiges Werkzeug, um Voraussetzungen und Folgen des ökologischen Strukturwandels zu analysieren – und zielgerichtet voranzutreiben.

Sraffas Werk hat also seit der Publikation nichts an Relevanz verloren, ganz im Gegenteil. Es bringt uns die klassische Ökonomie von Smith, Ricardo und Marx zurück, die uns mit dem Produktionskreislauf und dem permanenten Verteilungskonflikt um seine Früchte nach wie vor ein realistischeres Bild unseres Wirtschaftssystems lehrt als die meisten aktuellen Lehrbücher der Ökonomik. Der Kampf um das Surplus ist immer auch einer über die Frage, wie wir arbeiten und leben wollen. Wer weiß, vielleicht fängt »die Ära von Leontief und Sraffa« (so Samuelson 1971) gerade erst richtig an.