Cecilia Rikap ist Professorin für Wirtschaftswissenschaften am Institute for Innovation and Public Purpose des University College London und Autorin des Buches Capitalism, Power and Innovation: Intellectual Monopoly Capitalism Uncovered.

Maxine Fowé: Frau Rikap, welche Gefahren bestehen, wenn Cloud- und KI-Dienste weiterhin unter der Kontrolle weniger Wissensmonopole wie Google und Microsoft bleiben?

Cecilia Rikap: Es droht eine noch ungleichere Verteilung der Fähigkeiten und Möglichkeiten zu lernen, kritisch zu denken und die Probleme unserer Zeit zu verstehen. Wir sprechen hier nicht mehr nur über die Kontrolle über wachsende Teile des Allgemeinwissens durch einige wenige Unternehmen; vielmehr werden jede Fachrichtung und jeder kreative Aspekt unseres Lebens dazu gedrängt, datenbasierte Methoden und KI zu übernehmen.

Die Big-Tech-Firmen stellen sich dabei als Treiber von gesellschaftlichen Innovationen dar.

Das ist ein absoluter Mythos. Nur weil Google, Starlink oder Tesla sich Wissen aneignen, bedeutet das nicht, dass Sundar Pichai oder Elon Musk persönlich für bahnbrechende Entwicklungen verantwortlich sind. Sie sind lediglich die CEOs von Unternehmen – nicht die Angestellten, die tatsächlich die Algorithmen oder die neuen Technologien entwickeln, die dann in Elektrofahrzeugen oder Satelliten zum Einsatz kommen. Wir verwechseln hier die Managementfähigkeiten eines Elon Musk mit der Kreativität, die für die Entwicklung eines Satelliten oder eines Elektroautos erforderlich ist. Innovation wird gemeinschaftlich hervorgebracht, aber nur die intellektuellen Monopole profitieren davon.

Was würde passieren, wenn sich dieser Trend fortsetzt?

Wenn KI weiterhin von Big Tech kontrolliert wird, leben wir zukünftig in einer Gesellschaft, in der nur eine kleine Anzahl von Menschen versteht, wie Algorithmen funktionieren und wie sie entwickelt werden. Der Rest von uns wird somit ausschließlich zu Benutzern. Dies gilt für alle Bereiche, ob Kunst, Verwaltung, Betriebsführung oder kreative und intellektuelle Tätigkeiten. KI-Lösungen werden als Patentrezept beworben – und darüber hinaus in den Händen einiger weniger Konzerne konzentriert. Das wird nicht nur die Ungleichheiten in Bezug auf Wissen und Lernen vertiefen, sondern auch die Vermögens- und Einkommensunterschiede verschärfen.

Einige argumentieren, dass wir uns damit vom Kapitalismus weg und hin zu einem »Technofeudalismus« bewegen würden. Stimmt das?

Folgt man dieser These, besteht die Gefahr, den Kapitalismus zu romantisieren – so, als ob er früher fair funktioniert hätte und erst vor Kurzem aus dem Ruder gelaufen sei. Für Menschen in Europa mag diese Denkweise, mit Blick zurück auf die Ära des Wohlfahrtsstaates nach dem Zweiten Weltkrieg, in der alles stabil schien, verlockend sein. Doch der Kapitalismus baute selbst in sogenannten freien Märkten über Kapitalakkumulation und Machtungleichgewichten auch immer auf das Abschöpfen von leistungslosem Einkommen auf – sowohl von Grundrenten als auch Informationsrenten. Kaufende haben bei Transaktionen eine gewisse Macht, weil sie Geld haben. Das bedeutet: Selbst bei der einfachsten Transaktion sehen wir, dass wirtschaftliche Beziehungen gleichzeitig Machtbeziehungen sind. Leistungslose Einkommen haben schon immer eine Rolle gespielt, insbesondere in peripheren Volkswirtschaften, in denen die Wertschöpfung durch Landbesitz Alltag ist. Aber zurück zu Big Tech: Diese Unternehmen sind keine Feudalherren; sie sind immer noch Kapitalisten – kannibalische Kapitalisten, die durch intellektuelle Monopolisierung expandieren wollen, um noch mehr Wert abzuschöpfen. Dabei sind Informationsrenten aber wie gesagt nicht neu. Sie sind und waren Teil des Kapitalismus, wobei wir jetzt gewisse Unternehmen haben, die sie strukturell konzentrieren.

Cecilia Rikap: Capitalism, Power and Innovation

Intellectual Monopoly Capitalism Uncovered. September 2022, Routledge.

Google und Microsoft nutzen ihre Stellung als Wissensmonopole, um ganze Wertschöpfungsketten zu kontrollieren.

Ganz genau. Wissen wird heute von vielen produziert, aber von Wenigen monetarisiert – oft durch Methoden, die andere in globalen Wertschöpfungsketten, Franchiseunternehmen und auf Plattformen ausbeuten. Big Tech beeinflusst beispielsweise KI-Startups: Microsoft und Google gehören zu den Top-Investoren in solche Startups. Dadurch können sie technologische Entwicklungen steuern und direkt auf neue Forschung zugreifen. Ein Paradebeispiel dafür ist die Beziehung von Microsoft zu OpenAI. Mit diesem Modell wird eine wilde »Peripherie« aus Startups geschaffen, während der Kern, bestehend aus einigen wenigen Big-Tech-Firmen, seine Macht konsolidiert.

Wir User produzieren das notwendige Wissen dieser KI, aber nur einige Wenige streichen die Profite ein.

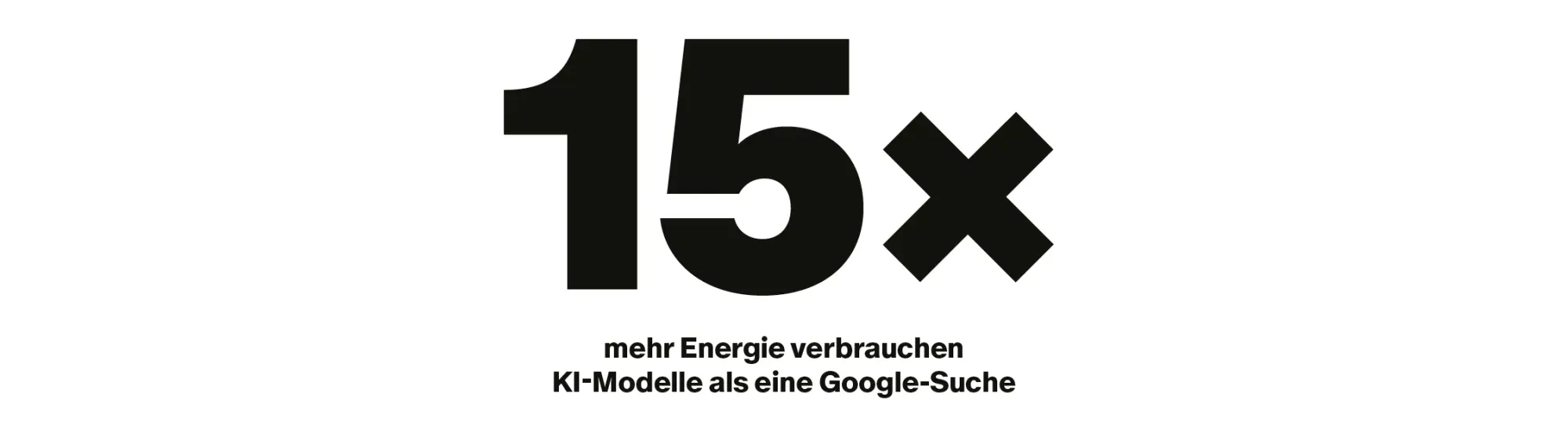

Je mehr Fragen wir dem KI-Modell stellen, desto besser wird das Modell. Durch solche Interaktionen wird OpenAI – und damit indirekt auch Microsoft – mit mehr Daten versorgt. So werden einerseits die Antworten des Modells unwissentlich durch jede unserer Benutzungen verbessert und gleichzeitig das Monopol gestärkt. Also, ja: Wir alle produzieren künstliche Intelligenz, aber nur einige Wenige profitieren.