Eigentlich gab es ein Standardrezept, um in die kapitalistische Marktwirtschaft überzugehen: die Schocktherapie. Als China begann, Marktreformen einzuführen, um sich in den globalen Kapitalismus zu integrieren, folgte es jedoch einem anderen Weg. Nach Theorie der Schocktherapie muss das alte System zerschlagen werden, um Platz für den Markt zu schaffen. Es wurde ein spezifisches Maßnahmenpaket propagiert, mit dem zunächst alle Preise liberalisiert wurden, damit diese sich frei entwickeln konnten. Kein Wunder, denn aus neoklassischer Sicht ist die freie Preisbildung der zentrale Markt-Koordinationsmechanismus. Als Nächstes sollten die Staaten makroökonomische Austeritätsmaßnahmen ergreifen, um eine Inflationsspirale zu verhindern. Und schließlich stand so schnell wie möglich die Privatisierung von Staatsbetrieben und die Liberalisierung des Handels an. Selbst hartgesottene »Schocktherapeuten« räumten ein, dass die Privatisierung ein relativ langsamer und komplizierter Prozess sein kann. Der »Schock« lag also vor allem in der Liberalisierung der Preise.

China verfolgte jedoch keine derartige Strategie. Stattdessen hielt es am Kern des alten Systems fest: Zunächst wurde das System von Befehl und Gehorsam, das die Planwirtschaft kennzeichnete, beibehalten. Allerdings durften die einzelnen Produktionseinheiten nun auch für den Markt produzieren, sobald sie ihre Aufgaben aus dem Plan erfüllt hatten. Diese Logik setzte man zunächst in der Landwirtschaft und später dann in der urbanen Industriewirtschaft um.

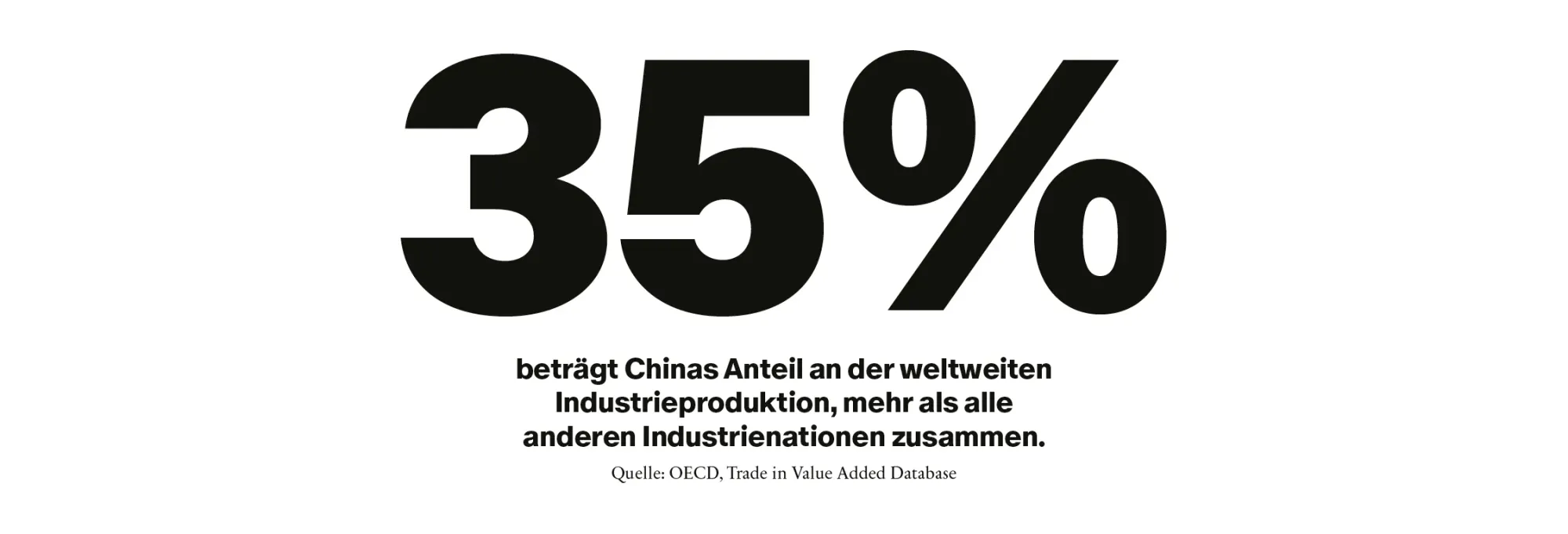

Das ist der Schlüssel, um Chinas außergewöhnlichen Boom zu verstehen. In der Weltwirtschaft sind die reichen Länder stark diversifiziert; sie produzieren praktisch alles, von Mais bis Computerchips. Ärmere Staaten hingegen stellen in der Regel wenige einfache Waren her und fungieren ansonsten als Zulieferer für die weltweit führenden Länder. Hätte sich China per Schocktherapie liberalisiert und die in der Mao-Zeit aufgebauten Industrien dabei nicht geschützt, wäre es wahrscheinlich ein weiterer Lieferant einfacher Güter innerhalb der Weltwirtschaft geworden und geblieben.

Oberflächlich betrachtet schien es zunächst so, als würde China diesem Modell auch entsprechen: Es wurde als »Werkbank der Welt« bezeichnet und galt als Exporteur billiger Arbeitskraft. Doch die chinesische Strategie war schon immer ambitionierter. Die grundlegende Idee war es, nicht nur ausländische Investitionen anzuziehen und billige Produkte zu exportieren, sondern auch, die eigene Modernisierung zu ermöglichen: Man wollte von ausländischer Technologie und Management lernen und schrittweise eine eigene, wettbewerbsfähige Industrie aufbauen.

Es hätte durchaus anders kommen können. Der Vergleich mit Russland, das sich für die Schocktherapie entschied, ist anschaulich: Während der Anteil Russlands am weltweiten BIP immer weiter schrumpfte, wuchs der Anteil Chinas. Es ist nun auf dem Weg zur größten Volkswirtschaft der Welt. Zu Beginn gab es keinen klaren Fahrplan, sondern nur eine allgemeine pro-marktwirtschaftliche Orientierung. Die dann folgenden, spezifischen Ausgestaltungen des Übergangs – also die konkrete Art und Weise, wie der Kapitalismus eingeführt wurde – waren von großer Bedeutung dafür, wie sich China global integrierte und materiell entwickelte.

Markt und Geld als »Tools«

Seit den 1980er Jahren betrachteten die chinesischen Führungen den Markt als ein (unglaublich mächtiges) Instrument, das vom Staat geschaffen und genutzt werden sollte, um die Wirtschaft zu stabilisieren und nationalen Reichtum und Macht zu erlangen. Das Ziel des Staates war dabei nicht die Maximierung der individuellen Profite, sondern die Stabilisierung der Wirtschaft insgesamt. Der Staat verstand sich somit als Teil des Marktes – und den Markt als Teil des Staates.

Dies war keine komplett neue Herangehensweise. Bereits in den 1940er-Jahren hatten die Kommunisten gewisse Marktmechanismen eingesetzt, um die Währung und die Preise zu stabilisieren sowie die Produktion wichtiger Güter zu kontrollieren. Einige dieser Mechanismen tauchten in den 1980er-Jahren wieder auf; teilweise waren sogar noch dieselben Planer von damals beteiligt. Der Staat kaufte große Mengen an Produkten auf, um die Spekulation zu bekämpfen und die Inflation in Schach zu halten. So wurden die Grenzen zwischen Staat und Markt verwischt.

Im Gegensatz dazu wurde im dominanten, von Milton Friedman und früheren Denkern wie Hayek und Mises beeinflussten Schocktherapie-Ansatz ab den 1970er-Jahren auf freie, ungehemmte Preisentwicklungen gesetzt. Friedmans monetaristische Sichtweise behandelte Geld als passives Instrument. Er argumentierte, jeder aktive Einsatz berge das Risiko einer Krise. Es war in diesem Sinne ein widersprüchlicher Ansatz, bei dem Geld einerseits alles kann, andererseits aber nichts tun darf.