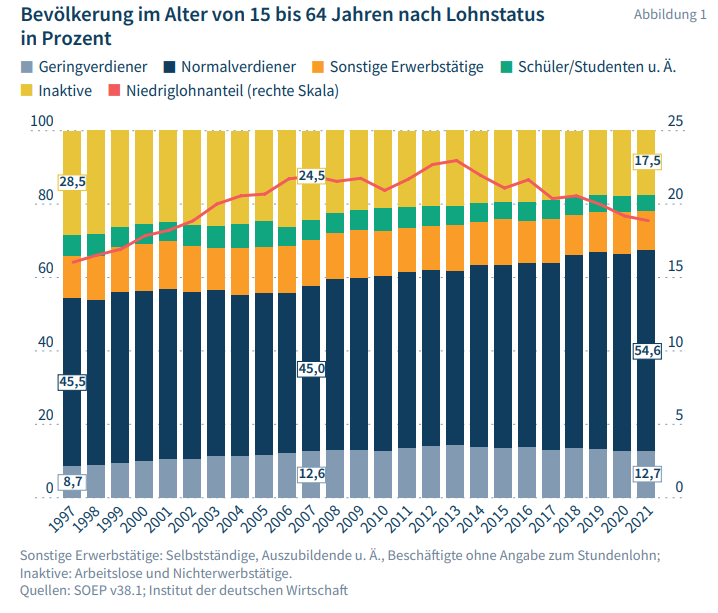

Menschen in Deutschland verdienen zu wenig. Jeder sechste Erwerbstätige bekommt einen niedrigen Lohn, verdient also weniger als zwei Drittel des durchschnittlichen Stundenlohns. Betroffen sind vor allem Frauen und Menschen in Ostdeutschland. Wer einmal einen Niedriglohnjob macht, hat es meistens schwer, in ein besseres Beschäftigungsverhältnis zu wechseln. Gut 14 Millionen Menschen gelten als armutsgefährdet, ohne ergänzende Sozialleistungen wäre das gut ein Viertel der Bevölkerung. Die Folgen sind sichtbar: Über 800.000 Erwerbstätige müssen ihr Einkommen mit Bürgergeld aufstocken, die staatlichen Kosten dafür summieren sich auf rund sieben Milliarden Euro jährlich. Die Fans von sozialem Kahlschlag haben da angesichts des neuerdings großen Investitionsbedarfs für marode Infrastruktur und Bundeswehr ein leichtes Spiel. Ein »Herbst, der sich gewaschen hat« (Carsten Linnemann, CDU) kommt auf den Sozialstaat zu. Das typische Patentrezept gegen die andauernde wirtschaftliche Schwäche lautet also mal wieder: nach unten treten.

Ziel von Wirtschaftspolitik: Gute Löhne

Dabei ist es die allerbeste Entlastung des Sozialstaats, wenn möglichst viele Menschen ausreichend hohe Löhne erhalten. Eine produktive und ausgelastete Wirtschaft sichert Beschäftigung und sorgt damit für mehr Beiträge in den Sozialkassen. Statt sich kaputtzusparen, kann der Staat durch Lohnwachstum fiskalische Lücken schließen. Mit anderen Worten: Die Größe des zu verteilenden wirtschaftlichen Kuchens ist nicht fix.

Der Mindestlohn ist ein gutes Beispiel: Nach seiner Einführung ist auch in Deutschland langsam aber sicher die Erkenntnis gereift, dass der Mindestlohn kein Arbeitsplatzvernichter ist. Auch konservative Ökonominnen und Ökonomen denken heute anders. Eine Analyse des Dezernat Zukunft ergab bereits im vergangenen Jahr, dass ein Mindestlohn von 16 Euro mit großer Wahrscheinlichkeit ohne negative Effekte auf die Gesamtbeschäftigung umsetzbar ist.

Doch auch über den Arbeitsmarkt hinaus sind gute Löhne ein Maßstab für wirtschaftlichen Erfolg. Steigende Löhne sorgen zum Beispiel für Produktivitätswachstum in betroffenen Firmen. Gut bezahlte Menschen sind motivierter und Investitionen, die Arbeitszeit sparen, lohnen sich mehr. In der ökonomischen Forschung sind diese Zusammenhänge schon sehr lange bekannt.

Gute Löhne sollten aber auch eine größere Rolle in der Industriepolitik spielen. Denn Deutschland hat bisher kein Konzept für die Zukunft der Industrie. Spätestens seit der Energiekrise ist die Schadensbegrenzung zur ersten Maxime geworden. In die Senkung der Energiepreise fließen zum Beispiel jährlich Milliardenbeträge, obwohl es sich um wenig produktive Branchen mit wenigen Beschäftigten handelt. Beschäftigung zu erhalten, ist natürlich wichtig. Doch es fehlt der Blick nach vorn: Welche bestehenden Wirtschaftszweige können in Deutschland in Zukunft gute Löhne zahlen? Welche sollten unbedingt dazu kommen?

Gute Löhne sind ein Maßstab für gelungene Wirtschaftspolitik. Wenn die Wirtschaft gut ausgelastet ist, steigen die Löhne. Wenn Menschen vor sozialem Abstieg geschützt sind und der Arbeitsmarkt gut funktioniert, steigen die Löhne. Wenn wir in Zukunftsbranchen und eine gute soziale Infrastruktur investieren, steigen die Löhne.

Wie hoch ist ein guter Lohn?

Bloß: Wir wissen gar nicht, wie hoch ein guter Lohn eigentlich ist. Nach der Energiekrise und mitten in der Rezession ist das eine fatale Wissenslücke.

Bisher orientieren sich arbeits- und sozialpolitische Debatten an mehr oder weniger willkürlichen Referenzwerten, nicht an den Bedürfnissen von Menschen. Ein Beispiel ist die europaweit etablierte Einkommensarmutsgrenze von 60 Prozent des Medianeinkommens. Sie ist Grundlage der Armutsstatistik in ganz Europa und taucht in der EU-Mindestlohnrichtlinie als Konkretisierung einer fairen Bezahlung auf. Ihren Ursprung hat sie in einem Beschluss des Ministerrats der Europäischen Gemeinschaften – aus dem Jahr 1984.

Es ist – vorsichtig ausgedrückt – naheliegend, dass solche Referenzen nicht die tatsächlichen Bedürfnisse widerspiegeln. Es fehlt also an einem verlässlichen Kompass: Wir wissen viel über Einkommensverteilungen, aber kaum etwas über gesellschaftlich geteilte Vorstellungen eines angemessenen Lebensstandards.

Genau hier setzt die Idee des Lebensqualitätsminimums an, die wir im Dezernat Zukunft und im Zentrum für neue Sozialpolitik in den vergangenen Monaten gemeinsam entwickelt und getestet haben. In Fokusgruppen diskutieren Bürgerinnen und Bürger, welche finanziellen Mittel sie in verschiedenen Ausgabengruppen (etwa Wohnen, Mobilität oder Ernährung) benötigen, um ein Minimum an Lebensqualität zu erreichen. Der neuartige methodische Kniff dabei ist eine hybride Methode, die statistische Verfahren und Bürgerinnenbeteiligung miteinander kombiniert.

Abonniere unseren kostenlosen Newsletter, um diesen Text weiterzulesen:

Zum NewsletterGibt’s schon einen Account? Login