Seit Jahren ist die globale Rechte im Aufwind: ob in den USA, in Deutschland oder in anderen Teilen der Welt. Daher fragen sich progressive Ökonominnen und Ökonomen schon länger, ob das mit der wirtschaftlichen Lage zu tun hat. An Tempo gewann die Debatte, als die Ökonomin und Surplus-Herausgeberin Isabella Weber die Bezeichnung »antifaschistische Wirtschaftspolitik« prägte. Ihr nächstes Buch erscheint dazu im Herbst 2026 mit dem Titel ESSENTIAL: Inflation, Profits and Survival in an Age of Emergencies auf sieben Sprachen. Zuletzt legte die Autorin Sabine Nuss einen Gesprächsband mit dem Titel Der verdrängte Kapitalismus – Möglichkeiten und Grenzen antifaschistischer Wirtschaftspolitik vor. Im Gespräch mit Surplus erklärt Nuss, was sie unter antifaschistischer Wirtschaftspolitik versteht, ob und wo sie an Grenzen stößt, und wie der »verdrängte Kapitalismus« damit zusammenhängt.

Lukas Scholle: Antifaschistische Wirtschaftspolitik ist in aller Munde. Für Dein Buch hast Du die Debatte, die Akteure und die Positionen nun länger verfolgt. Welche Eckpunkte machst Du aus?

Sabine Nuss: Man muss erst mal sagen, dass es mittlerweile ja eine ganze Reihe von Versuchen gibt, das antifaschistische Potenzial bestimmter politischer Maßnahmen hervorzuheben. Ich habe schon von einer »antifaschistischen Rentenpolitik« gelesen, bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung werden Umrisse eines »sozialen Antifaschismus« diskutiert, manche Journalisten sprechen von »Ökonomen-Antifa« und kürzlich stieß ich sogar auf eine »antifaschistische Medien- und Kommunikationswissenschaft«. Die Verbreitung solcher Wortneuschöpfungen geht aber vor allem zurück auf Isabella Weber. Sie postete nach dem Wahlsieg von Trump auf dem Nachrichtenkanal X: »Können wir jetzt endlich ernsthaft über antifaschistische Wirtschaftspolitik sprechen?«

Das hat offensichtlich einen Nerv getroffen. Du schilderst in Deinem Buch die Gründe dafür und gehst dazu auf diverse Studien ein.

Es gab in den letzten Jahren etliche Untersuchungen, die einen Zusammenhang belegen konnten zwischen der Verschlechterung der materiellen Lebensverhältnisse von Menschen und einer Zunahme der Stimmen für rechte Parteien. Eine Studie spitzte zu auf »Höhere Miete = mehr AfD«. Da hatte man gemessen, dass bei einer Erhöhung der Miete um einen Euro pro Quadratmeter der Stimmenanteil der AfD bei Geringverdienenden um bis zu vier Prozentpunkte gestiegen sei. Unter progressiven Ökonominnen und Ökonomen ist es mittlerweile Konsens, dass die Leute dazu tendieren, rechts zu wählen, wenn sich ihre soziale Lage verschlechtert, oder sich zu verschlechtern droht. Entsprechend wird eine Wirtschaftspolitik gefordert, die die Bedürfnisse der Menschen nach sozialer Sicherheit in den Mittelpunkt stellt. Das umfasst dann solche Maßnahmen wie die Vermögenssteuer, die Etablierung von Preiskontrollen, um wichtige Güter wie Lebensmittel oder Energie bezahlbar zu machen, einen Mietendeckel oder staatliche Investitionen in einen grünen Umbau der Industrie, wobei hier zentral ist, dass die Menschen dabei mitgenommen werden. Ziel ist am Ende gesellschaftliche Integration, was das Erstarken der Rechten dann eindämmen soll, so die Hoffnung.

In Deinem Buch beleuchtest Du die Möglichkeiten und Grenzen solcher Maßnahmen. Was sind die Möglichkeiten?

Ich habe zu den gerade genannten Forderungen mit vier verschiedenen Expertinnen und Experten gesprochen und sie nach den Möglichkeiten und Grenzen befragt. Meine Auswahl war dabei nicht willkürlich. Alle vier argumentieren im Rahmen eines bestimmten wirtschaftswissenschaftlichen Paradigmas. Es orientiert sich an der marxschen Kritik der Politischen Ökonomie. Entsprechend fallen natürlich die Antworten aus, die sehr reflektiert und abwägend sind, aber auch grundlegend.

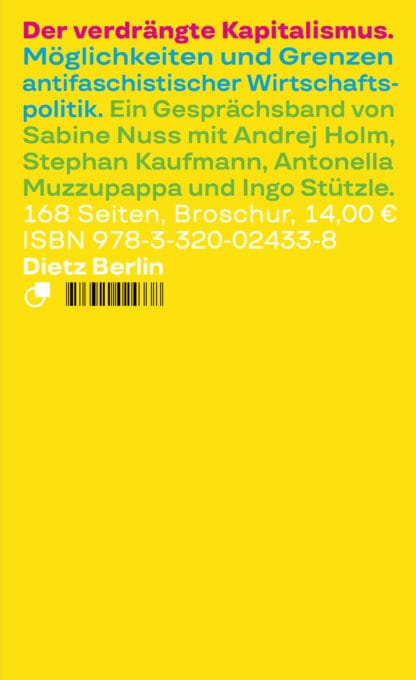

Der verdrängte Kapitalismus

Möglichkeiten und Grenzen antifaschistischer Wirtschaftspolitik. Ein Gesprächsband von Sabine Nuss. 21. November 2025, Dietz Berlin.

Beispielsweise zeigt mein Gesprächspartner Ingo Stützle, Politikwissenschaftler und Editor der Marx-Engels-Werke, schön plastisch, dass der Streit darum, wer wie viel Einkommens- oder Vermögenssteuer bezahlen soll, einer von vielen Schauplätzen des Klassenkampfs ist, wenn man das mal mit diesem plakativen Begriff fassen möchte. Das bedeutet, dass mit einer Vermögenssteuer durchaus etwas für die Lohnabhängigen an Verbesserung erreicht werden könnte. Ingo nennt das »Geländegewinn«.

Wo zeigst Du dann Grenzen einer solchen Politik auf?

Um bei diesem Beispiel zu bleiben: Die Grenzen liegen bei einer Vermögenssteuer darin, dass es eine Art Ex-post-Umverteilung ist. Die Beschäftigten sind Teil der lohnabhängigen Klasse. Mit den Produktionsmitteln der Unternehmer und Unternehmerinnen, deren Betriebsvermögen, stellen sie etwas her, etwa Dienstleistungen oder Güter. Mit ihrer Arbeit vermehren sie also das Vermögen der Produktionsmitteleigentümer. Der bizarre Reichtum der Wenigen ist stets Ergebnis der Arbeit der Vielen. Eine Vermögenssteuer kann, je nachdem, wofür sie dann eingesetzt wird, den Lohnabhängigen einen Teil des von ihnen erarbeiteten Reichtums wieder zurückgeben. Es ist eine Rückverteilung, das trifft es besser als Umverteilung. »Im Nachhinein« betone ich deshalb so, weil damit das grundlegende soziale Abhängigkeitsverhältnis, in dem die Lohnabhängigen stehen, wir nennen es Ausbeutung, nicht einmal im Ansatz berührt ist. Ausbeutung macht aber was mit Menschen, ob sie nun gut oder schlecht bezahlt werden. Ausbeutung beschreibt nicht einfach schlechte Arbeitsbedingungen. Es beschreibt ein Herrschaftsverhältnis, dem die Lohnabhängigen nicht nur untergeordnet sind, sondern das sie auch erfolgreich spaltet und es ermöglicht, dass sie gegeneinander aufgehetzt werden können, etwa entlang von Merkmalen wie Geschlecht und Herkunft. Diese strukturellen Probleme werden mit Maßnahmen, die allein auf einer gerechteren Verteilung von verfügbarem Einkommen ansetzen, vielleicht in ihren Auswirkungen gemildert, nicht aber überwunden. Das ist aber nur ein – wenn auch wesentlicher – Aspekt jener Grenzen, die wir in dem Gesprächsband besprechen.

Deine Gesprächspartner und Du als Kuratorin des Bandes seid aber nicht prinzipiell gegen solche Maßnahmen. Du sagst bilanzierend, sie müssten nur eingebettet sein. Wie meinst Du das?

Um es zuzuspitzen: »Antifaschistische Wirtschaftspolitik« kann das Ziel einer gesellschaftlichen Integration nachhaltiger erreichen, wenn sie flankiert wird von einer Politik, die an die grundlegenden Strukturen der herrschenden Eigentumsverhältnisse geht. Ich betone das »nachhaltig« gerne, denn kurzfristig können solche Maßnahmen sicher etwas erreichen, aber schau zurück in die Geschichte, Stichwort Hartz IV: In Krisen werden einmal erreichte Errungenschaften kassiert, auch von Parteien, die einst für sie gekämpft haben. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Wie kann eine solche Einbettung von Maßnahmen beispielsweise aussehen?

Abonniere unseren kostenlosen Newsletter, um diesen Text weiterzulesen:

Zum NewsletterGibt’s schon einen Account? Login