Nach Monaten, in denen faschistische Trupps mit Gewalt gegen die linke Opposition vorgingen, ergriff Benito Mussolini am 29. Oktober 1922 offiziell die Macht. Eher als ein Staatsstreich war Mussolinis berüchtigter Marsch auf Rom eine feierliche Demonstration der Stärke: König Vittorio Emanuele III. hatte den Führer der italienischen Faschisten aufgefordert, die politische Krise der Nachkriegszeit zu lösen, und Mussolini hatte seine Befehle ausgeführt.

In seiner ersten Parlamentsrede als neu ernannter Ministerpräsident sprach Mussolini die Sprache der Austerität: »Sparsamkeit, Arbeit, Disziplin«, sagte er und versprach, die Wirtschaft des Landes zu entpolitisieren, indem er allen »staatlichen Einmischungen« ein Ende setzte.

Mussolini löste seine Versprechen ein. Fiskalische und industrielle Austerität (1922–25), gefolgt von monetärer und fortgesetzter industrieller Austerität (1926–28), machten hart erkämpfte soziale Reformen und die Bestrebungen der Arbeiterinnen und Arbeiter zunichte. Diese politischen Maßnahmen dienten alle einem gemeinsamen Ziel: die Grundpfeiler der Kapitalakkumulation wiederherzustellen.

Dies ließ sich nirgendwo besser beobachten als an der Fähigkeit des Regimes, einen zügigen »Arbeitsfrieden« zu sichern. Nach einem Jahr des neuen Regimes konnte Finanzminister Alberto de’ Stefani auf die Niederlage der Arbeiterschaft anstoßen:

»1920/21 betrug der Verlust durch Streiks 8.201.000 Arbeitstage und 1921/22 7.336.000 Tage. Vom 1. November 1922 bis zum 31. Oktober 1923 betrug der Verlust nur noch 247.000 Tage [ein Rückgang von 97 Prozent in zwei Jahren]. Gewinne und Einnahmen steigen.«

Faschismus und Austerität gehören zusammen

Die Austerität erforderte den Faschismus – eine starke Top-down-Regierung, die ihren nationalistischen Willen mit Zwangsmitteln und politisch ungestraft durchsetzen konnte – für ihren schnellen Erfolg. Umgekehrt benötigte der Faschismus die Austerität, um seine Herrschaft zu festigen. Tatsächlich war es die Anziehungskraft der Austerität, die das internationale und inländische liberale Establishment dazu brachte, Mussolinis Regierung selbst nach den Leggi Fascistissime (wörtlich: »sehr faschistischen Gesetzen«) von 1925/26 zu unterstützen, mit denen Mussolini als offizieller Diktator des Landes installiert wurde. Liberale Experten in Italien, Großbritannien und den USA waren sich schnell einig, dass ein starker Mann mit »vollen Befugnissen« das wirksamste Mittel war, um den italienischen Kapitalismus vor seinen vielfältigen »Feinden« zu schützen.

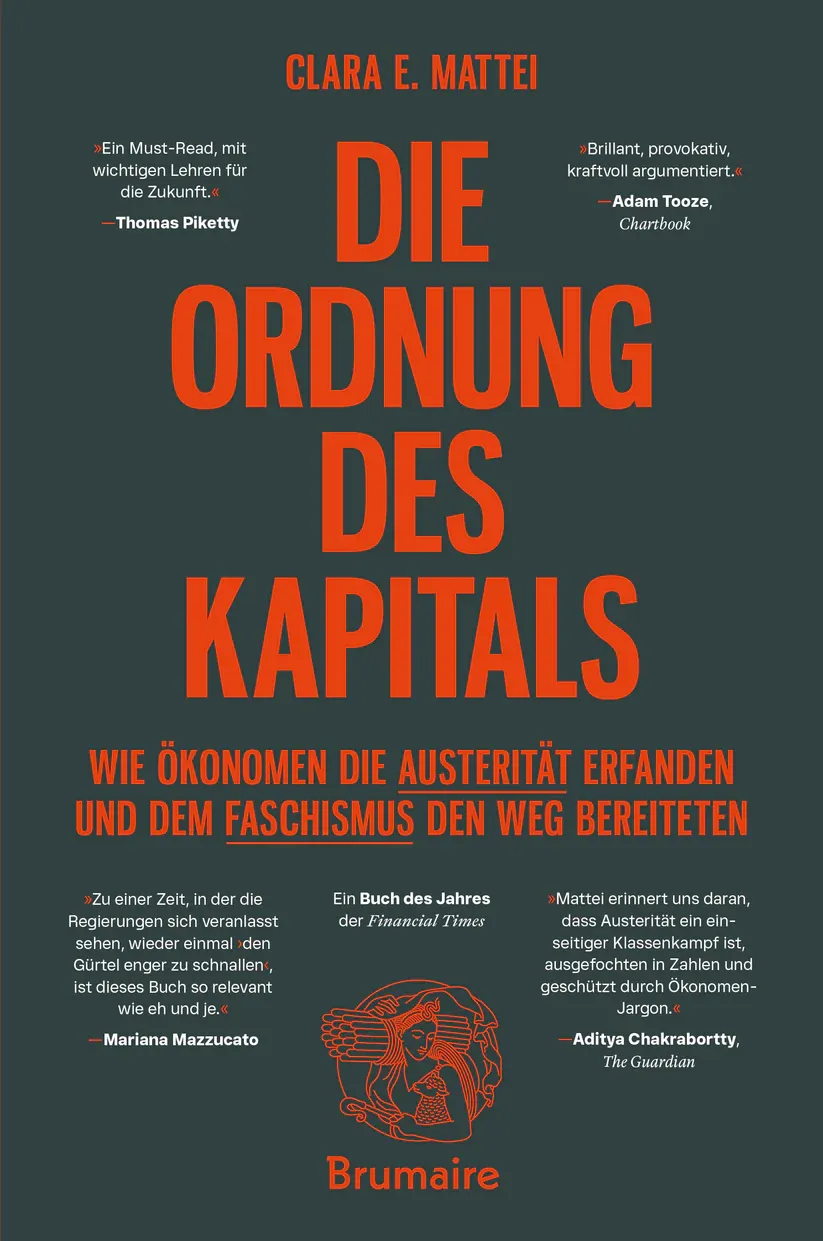

Clara E. Mattei: Die Ordnung des Kapitals

Wie Ökonomen die Austerität erfanden und dem Faschismus den Weg bereiteten. März 2025, Brumaire Verlag.

Die italienischen Ermöglicher der Austerität waren einige der bekanntesten Ökonomen des Landes und Verfechter des aufkommenden Paradigmas der reinen Ökonomik – einer direkten Vorläuferin der heutigen neoklassischen Wirtschaftswissenschaft. Zwei von ihnen, Alberto de’ Stefani und Maffeo Pantaleoni, waren prominente Faschisten. Die beiden anderen, Umberto Ricci und Luigi Einaudi, bezeichneten sich als liberal. Sie schlossen sich unter dem Banner der Austerität zusammen – und fanden eine bemerkenswert große gemeinsame Basis. Für sie alle spielte die Austerität eine höchst funktionale Rolle: Sie war sowohl Ausdruck eines Herrschaftssystems als auch ein Mittel zu dessen Stärkung.

Dass diese Ökonomen die Austerität beförderten (und dazu den Faschismus unterstützten), wirft eine wichtige Frage auf: Wie sehr war ihre Austeritätspolitik durch die Prinzipien der reinen Ökonomik motiviert, und wie sehr war sie mit ihrer politischen Beteiligung am italienischen Klassenkampf verbunden? Außerdem: War die reine Ökonomik wirklich so rein? Oder lag ihr vielmehr eine zutiefst klassistische Gesinnung zugrunde? Wenn auch keine endgültige Antwort gegeben werden kann, so kann doch eine Untersuchung des Denkens und Handelns dieser vier Ökonomen sicherlich Erkenntnisse liefern, die diese Fragen erhellen.

Damit soll nicht behauptet werden, dass die intellektuelle Vorgeschichte der heutigen Mainstream-Ökonomik die einzige Triebfeder für die faschistische Wirtschaftspolitik der 1920er Jahre war. Nationalismus und die Wahrung finanzieller wie industrieller Interessen tragen ebenfalls Mitschuld, und beide werden in der Literatur ausführlich diskutiert. Derweil wurden jene Triebfedern, die hier untersucht werden sollen – ökonomische Expertise und Austerität – gänzlich außer Acht gelassen oder ignoriert. Vielleicht liegt das daran, welches Licht sie auf den repressiven Charakter der heutigen Wirtschaftswissenschaft werfen könnten.

Der Fokus auf Austerität bietet auch eine neue Perspektive für die historische Bewertung des italienischen Faschismus und seiner ökonomischen Agenda. Während die traditionelle Geschichtsschreibung die Diskontinuität zwischen der anfänglichen Laissez-faire-Periode (1922–25) und der darauffolgenden korporatistischen Periode betont (wobei letztere üblicherweise als der eigentliche Ausdruck des Faschismus verstanden wird), schlage ich die Analyse vor, dass zwischen beiden eine Kontinuität besteht: die Austerität. Unabhängig von der historiografischen Epoche war die Austerität immer viel mehr als Laissez-faire – sie bedeutete das aktive Eingreifen des Staates gegen die Krise des Kapitalismus.

Die reine Ökonomik und das technokratische Projekt

Bei ihren Bemühungen, das Primat der Kapitalakkumulation wiederherzustellen, standen Alberto de’ Stefani, Maffeo Pantaleoni, Umberto Ricci und Luigi Einaudi zwei Kämpfe bevor. Der erste, der bereits um die Jahrhundertwende begonnen hatte, fand im akademischen Bereich statt. Die vier Ökonomen schlossen sich mit ihrem in der Schweiz lebenden Kollegen Vilfredo Pareto zusammen, um eine langwierige und erfolgreiche Kampagne anzustrengen, bei der es darum ging, Italiens historische Tradition des ökonomischen Denkens zu untergraben. Sie wollten »Gerechtigkeit gegen alle falschen Schulen ausüben und die reine Ökonomik als Souverän zu verkünden« (Ricci 1939, 44). Dass Pantaleoni im Jahr 1910 Il giornale degli economisti – eine der einflussreichsten Wirtschaftszeitschriften in Italien – kaufte und ihre Leitung übernahm, war ein entscheidender Schritt, um die Hegemonie dieses neuen wissenschaftlichen Paradigmas aufzubauen.

Parallel dazu kämpften die vier Männer mit aller Kraft darum, die öffentliche Meinung zu formen, die aus ihrer Sicht »vom rechten Weg abgekommen« war. Nach dem Ersten Weltkrieg trat dieser zweite Kampf in den Vordergrund. Tatsächlich sahen sie in der Nachkriegszeit dem Undenkbaren ins Auge: Die kapitalistischen Werte und sozialen Beziehungen – die unabdingbaren Voraussetzungen, damit die reine Ökonomik als Kanon bestehen konnte – mussten gegen die Übergriffe der breiten Gesellschaft verteidigt werden.

In Bezug auf die Bemühungen der Ökonomen, die Massen abzuwehren, sprach Ricci davon, dass sie »darum kämpften, der Öffentlichkeit klarzumachen, dass Züge nicht zum Mond fahren können«. Die Bevölkerung, so behaupteten sie, sei ungebildet bezüglich ökonomischer Wahrheiten und handele daher gegen ihre eigenen Interessen. Leider hätten die Experten diese ökonomischen Wahrheiten in so exquisiten Begriffen ausgearbeitet, dass sie nicht nur für die Massen, sondern auch für jeden Nichtfachmann, einschließlich der Parlamentsabgeordneten, »nicht mehr verständlich« seien. Es war der erhabene Status der reinen Ökonomik, der ihren Vertretern eine überlegene Aura verlieh, die mit der mühsamen Aufgabe betraut waren, die Menschheit über richtiges wirtschaftliches Verhalten zu unterrichten, um ökonomisches Gleichgewicht und Fortschritt zu erreichen.

Die Ökonomen verkündeten den objektiven Status der reinen Ökonomik durch eine eindringliche, ausführlich erzählte Trennung der ökonomischen und der politischen Sphäre der Gesellschaft. Sie zogen dabei eine strikte Grenze: Das Ökonomische ist transzendent, ein isoliertes System in Abstraktion von anderen Elementen der soziopolitischen Sphäre. Auf diese Weise lenkten die reinen Ökonomen ihren Blick von historischen Fragen wie den Ursprüngen des Eigentums oder den Klassenverhältnissen weg. Diese Dinge lagen nach ihrem Verständnis außerhalb der Domäne der Ökonomen und galten als natürlich vorkommende Gegebenheiten. Zudem untermauerten die Ökonomen ihren Objektivitätsanspruch durch ihre quantitativen Methoden: Zahlen können nicht lügen, wie soll also die Ökonomik es können?

Die reine Ökonomik strebte danach, so etwas wie die platonische Form der Sozialforschung zu sein. So wie die Ideen für Platon die authentische Essenz der existierenden Phänomene waren, so waren auch die ökonomischen Ideen realer als die Realität selbst. Sie waren das wahre Modell, der Archetyp, den die Realität ausführte. Ihre selbsterklärte »Reinheit« rührte aber nicht daher, dass sie von der realen Welt losgelöst wäre – im Gegenteil, die Ökonomik hatte ein unbestreitbares und praktisches Ziel. Wie Platons Philosoph musste der Ökonom in die Höhle zurückkehren und die Unaufgeklärten aus ihrer Unwissenheit retten. Die vier Professoren hatten den Ehrgeiz, die Unreinheiten der realen Welt zu beseitigen, sodass sie mit der Reinheit ihrer mathematischen Modelle übereinstimmte.

Die berühmten Passagen von Pantaleonis Principii, die die Wirtschaftstheorie als Voraussetzung für die Politikgestaltung zentrieren, fasste Ricci wie folgt zusammen:

»Zuallererst muss man in der reinen Ökonomik gut belesen sein, dann in der angewandten Ökonomik, das heißt ihrer reinen Theorie, geschult werden; schließlich kann man sich an die Lösung konkreter ökonomischer Probleme machen, also an die besonderen und kontingenten Fragen, die die alltägliche Wirklichkeit uns vorsetzt und deren Kern die Ökonomik ist.«

Ausdrücklicher gesprochen, sollten Modelle und Theoreme nicht nur praktisches ökonomisches Wissen vermitteln, sondern auch den Gehorsam der Menschen fordern. Wie Ricci es ausdrückte:

»Es ist der ehrliche Wunsch eines jeden guten Theoretikers der politischen Ökonomie, dass theoretische Konstruktionen nicht nur als Luxus des Intellekts angesehen werden, sondern als notwendig, um die Ereignisse zu erklären und vorherzusagen, und als wesentlich, um die Menschen zu zähmen.«

Nach dem Krieg musste in der Tat die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger gezähmt werden, da sie sich gegen das wahre Wesen der Dinge aufgelehnt hatte. Die Modelle dieser vier Ökonomen erfassten genau dieses Wesen – eine Gesellschaft, in der das Kapital und nicht die Arbeit der Motor der Wirtschaftsmaschine war.

Abonniere unseren kostenlosen Newsletter, um diesen Text weiterzulesen:

Zum NewsletterGibt’s schon einen Account? Login