Von neoliberalen Strukturreform- und Kettensägen-Fanatikern ist man ihn gewohnt: den Ruf nach Steuersenkungen. Getreu der alten Bild-Zeitungskampagne »Steuern runter macht Deutschland munter«, kann es für sie gar nicht genug Steuersenkungen für Unternehmen, Reiche und Vermögende zur angeblichen Entfesselung der Wirtschaft geben. Empirisch spricht wenig für durchschlagende Wachstumseffekte, weshalb die Steuersenkungen riesige Lücken in die öffentlichen Haushalte reißen und die ökonomische Ungleichheit weiter vergrößern würden. Wie die Steuerausfälle verkraftet werden sollen, ist den Verfechtern dieser Agenda letztlich oft egal. Der Hinweis auf Kürzungen beim aus ihrer Sicht sowieso gefräßigen und unproduktiven Staat genügt. Nach diesem Motto verfuhr traditionell die FDP in ihren Programmen zur Bundestagswahl, die AfD zieht seit geraumer Zeit nach oder überbietet sie sogar. Und auch im Wahlprogramm der Union fand sich eine gehörige Portion radikaler Steuersenkungsideen.

Doch vergangenen Sonntag pochte auch der SPD-Fraktionsmanager im Bundestag, Dirk Wiese, im Stern-Interview auf eine Einkommensteuersenkung, die er entgegen dem Finanzierungsvorbehalt von Bundeskanzler Friedrich Merz für »notwendig« hält und nun »offen zur Diskussion stellen will«. Ist er damit gleich im Lager der neoliberalen Steuersenker angekommen? Natürlich nicht. Sein Ansinnen ist eine »Einkommensteuerreform zur Entlastung für kleine und mittlere Einkommen«. Die soll »die Facharbeiterschaft entlasten und all diejenigen, die sich zum Beispiel im Schichtbetrieb in der Chemie- oder Autoindustrie abrackern«, sagt Wiese. Dafür könne die Einkommensteuer im Gegenzug sehr hohe Einkommen stärker belasten. Das muss doch – zumal für sozialdemokratische Ohren – plausibel klingen: Die (Fach-)Arbeiterschaft entlasten und dafür sehr hohe Einkommen belasten. Zudem mag es auch taktisch geschickt erscheinen, den Bundeskanzler und seine Union in der Koalition ausgerechnet bei einem ihrer Lieblingsthemen – den Steuersenkungen – zu stellen, das Ganze dann aber progressiv zu wenden.

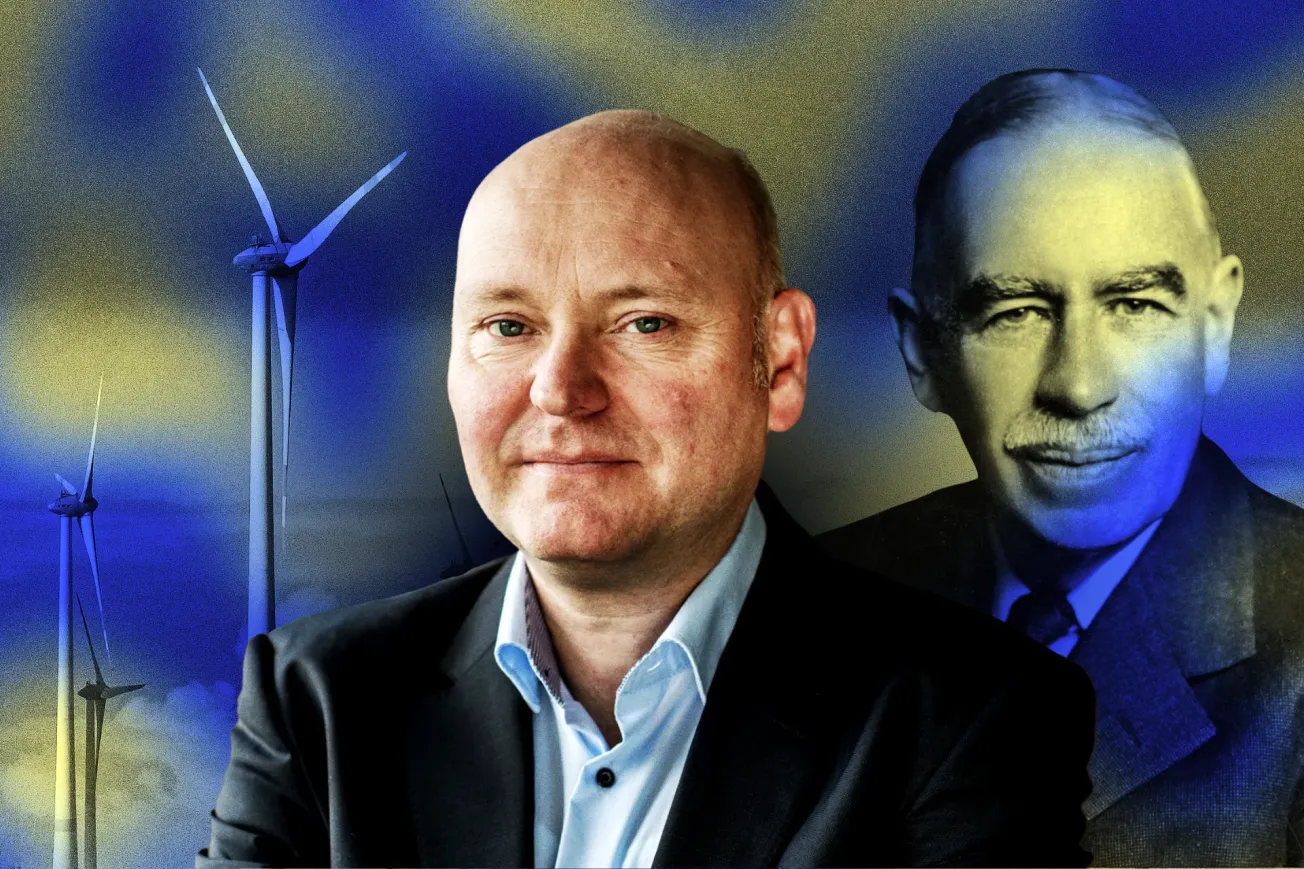

Die Kolumne »Eine Frage des Geldes« von Achim Truger direkt ins Postfach bekommen:

Steuerentlastungen für Facharbeiter?

Trotz der offenbar guten Absichten ist der ganze Ansatz jedoch problematisch und letzten Endes kontraproduktiv. Es ist schlicht falsch, dass eine spürbare Entlastung in der Mitte der Einkommensverteilung tatsächlich, wie von Dirk Wiese suggeriert, allein durch die von der SPD bislang angestrebte moderate Mehrbelastung sehr hoher Einkommen bei der Einkommensteuer finanziert werden könnte. Nach dem SPD-Wahlprogramm sollten die unteren 95 Prozent in der Einkommensverteilung entlastet werden, während die oberen 5 Prozent – im Wahlkampf dann sogar nur das obere 1 Prozent – (moderat) mehr belastet werden sollten. In der Interpretation von Stefan Bach vom DIW Berlin würde die von der SPD angestrebte Mehrbelastung durch Erhöhung des »Spitzensteuersatzes« von bislang 42 Prozent auf 45 Prozent sowie des »Reichensteuersatzes« von 45 Prozent auf 47 Prozent bei den oberen 1,2 Prozent der Einkommensverteilung zu einer Belastung und damit einem Mehraufkommen von 4,3 Milliarden Euro führen. Die vorgesehene Entlastung der unteren knapp 99 Prozent in der Einkommensverteilung würde allerdings 16,9 Milliarden Euro an Minderaufkommen bedeuten. Per Saldo ein Aufkommensverlust von 12,6 Milliarden Euro.

Mit anderen Worten: Es ist schlicht illusorisch, im Rahmen der Einkommensteuer eine deutliche Entlastung der Mitte über moderate Belastungen in der Spitze gegenzufinanzieren. Möglich sind so allenfalls kosmetische Entlastungen. Wer tatsächlich eine spürbare Entlastung wollte, müsste viel höhere Belastungen der Spitzeneinkommen oder Vermögen fordern. Genau das fand sich auch im SPD-Wahlprogramm, in dem über eine Reform der Erbschaftsteuer und vor allem eine Superreichen-Vermögensteuer ein Mehraufkommen von insgesamt knapp 20 Milliarden Euro erzielt werden sollte. Aber genau davor schreckt Dirk Wiese in seiner jüngsten Initiative offenbar zurück, weshalb sich die wohlklingende Forderung nach steuerlicher Entlastung der Facharbeiter als Papiertiger entpuppt.

Zeit für Steuererhöhungen ganz oben

Angesichts der absehbar angespannten Finanzlage der öffentlichen Haushalte stellt sich sowieso die Frage, ob aktuell eigentlich die Zeit für Steuerentlastungsforderungen – egal für wen – sein kann: SPD-Bundesfinanzminister Lars Klingbeil rechnet für 2027 bis 2029 mit einer riesigen Lücke im Bundeshaushalt von insgesamt 172 Milliarden Euro und regte jüngst – völlig zu Recht – auch Steuererhöhungen für Reiche und Vermögende zu deren Schließung an. Dieses Geld kann aber nicht gleichzeitig für Steuerentlastungen ausgegeben werden. Die Lage in vielen Länderhaushalten ist perspektivisch ebenfalls schlecht. Prekär ist die Finanzlage der Kommunen, die schon seit 2023 wieder tiefrote Zahlen schreiben und bereits drastisch kürzen. Käme es nun auch noch zu zusätzlichen Steuerausfällen wegen einer kaum gegenfinanzierten Entlastung der Mitte bei der Einkommensteuer, würde sich die Finanzlage nochmals erheblich verschärfen. Mehr noch als der Bund wären Länder und Kommunen betroffen, die ihre Kürzungspolitik weiter forcieren müssten. Genau dies wäre für die viel beschworenen Facharbeiter per Saldo keine Entlastung. Im Steuersenkungsüberschwang wird leicht übersehen, dass sie ebenso wie die große Masse der Bevölkerung täglich in hohem Maße auf öffentliche Güter und Dienstleistungen angewiesen sind. Man erwiese ihnen also einen Bärendienst, wenn die Steuerentlastungen am Ende zum Beispiel mit schlechterer Kinderbetreuung und Bildung, geringerer öffentlicher Sicherheit, weiter ausgedünnten Fahrplänen im ÖPNV, höheren kommunalen Gebühren oder Grundsteuererhöhungen erkauft werden müssten.